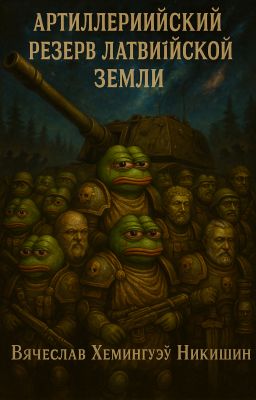

День Шестой часть Вторая

Я закончил свои дела, вымыл руки и уже собирался достать электробритву, как вдруг в ванную врывается Филипович.

— Никишин, Никишин, — взволнованно твердил он. — Я тебя везде ищу.

— Что случилось? — спросил я, останавливая свой бритьевой ритуал.

— Пришёл наш лейтенант со времён начальной службы, — сказал Филипович. — Точнее, уже старший лейтенант.

— Гатс? — ошеломлённо спросил я.

— Да.

— Где он?

— В бунгало!

— Тут? — переспросил я.

— Да.

Я без лишних слов выскочил из здания, отложив бритьё.

В наушниках звучала Девятая симфония Антонина Дворжака — «Из Нового Света». Шла четвёртая часть, и начинался мой любимый момент — между пятой и шестой минутой. Лучше музыки в этот момент не придумаешь.

Зайдя в бунгало, я увидел Гатса.

— Вот он, наш святой дух, — сказал старший лейтенант Гатс, крепко пожимая мне руку.

— Здравствуйте, — ответил я.

В моё время старший лейтенант Гатс был ещё только лейтенантом. Он обучал нас пехотному делу вместе с Хемингуэем во времена учебки.

— Что вы здесь делаете? — спросил я Гатса.

— Да вот, захотел вас увидеть, — ответил он.

Было приятно знать, что наш офицер нас не забывает и всегда рад встрече.

— Вот только ответь мне, Никишин, — начал он, — как ты до такого додумался?

— В смысле? — не понял я вопроса.

— До своей книги, — пояснил Гатс.

— Вы читали?

— Да.

— Всю?

— Да.

— И как вам?

— Мне понравилось. Были моменты, которых хотелось бы меньше — ты их действительно затянул. Были и очень хорошие — я их для себя отложил. В целом — неплохо. Я бы даже сказал, очень хорошо для первой книги.

— Спасибо.

— Но ты так и не ответил на мой вопрос, — продолжил Гатс. — Как ты додумался до того, чтобы написать книгу об учебке?

— Я подумал, что всё, что с нами происходило во время учебки, нужно обязательно запечатлеть в письменном виде. Во-первых, я хотел сохранить в памяти наши приключения. А во-вторых — чтобы новобранцы, готовящиеся к службе, хотя бы примерно представляли, что их ждёт.

— А почему не обо всей службе? — продолжал Гатс.

— Я ещё не готов к книге о всей армии. Не созрел мой разум для описания курса артиллериста, Австрии и прочего.

— Но ты ведь будешь её писать?

— Конечно. Но позже. Сейчас — не время.

— Её я жду больше всего.

— Спасибо. Но как вы узнали, что я написал книгу? — спросил я Гатса.

— Захожу в кабинет, а мне говорят: привет, Гатс. Сначала я не понял, почему меня так назвали. Потом показали твою книгу — и после прочтения я всё понял.

— Я назвал вас в честь моего любимого персонажа из манги. Из японских комиксов.

Он вбил в интернете одну из страниц манги и спросил: «Это Гатс?» Я ответил: «Так точно».

Потом он стал спрашивать у меня про каждого по имени — как он сам выразился, «началась какая-то путаница». Я ему всё объяснил.

Было очевидно, что я сменил имена всем своим инструкторам, командирам, офицерам и так далее. Многие бы просто не согласились. А если бы и согласились — кто-нибудь наверняка бы обиделся.

Мне же гораздо приятнее заменять настоящие имена и фамилии на имена любимых личностей — персонажей, писателей, певиц. Всё то, что мне нравится, я хочу хоть немного упомянуть.

Поэтому настоящие имена я оставил только себе — как автору — и своим товарищам, потому что они действительно мои товарищи.

— Но последняя глава, где ты разговариваешь с пьяным Вейнбергом, — начал Гатс, — получилась немного... гомосексуальной.

— Я не хотел, но так вышло, — ответил я. — Конечно, я вкладывал в наши диалоги солдатскую привязанность, братство, но без всякого гомосексуализма.

Старший лейтенант Гатс затем сказал, что скачает приложение, где я выложил книгу, и включит уведомления на мой аккаунт, чтобы следить за моим творчеством. Спасибо ему за это.

— Вот пришёл Никишин, — обратился ко всем собравшимся Гатс. — А где остальные? Калянс, Леиманис и прочие?

— Не все смогли приехать, — ответил Витумс с горечью в голосе. — Зандерсон и Лаудонскис не смогли. А Калянс с Леиманисом тут, но не знаю, где их сейчас носит.

— Подождём их и пойдём, — сказал Гатс.

— Куда? — спросил я.

— Наслаждаться этим вечером, — ответил он.

— Они, наверное, в солдатском клубе. Надо написать им, разузнать, — добавил Наглис.

Мы вышли из бунгало и направились прямиком к удовольствиям этого вечера.

Первой нашей остановкой стал клуб инструкторов, в котором мы, обычные солдатики, никогда прежде не бывали.

Сняли куртки, повесили их в прихожей и прошли в главный зал.

Там сидели люди за столами, пили пиво — но не так много, как в том же солдатском клубе.

Мы уселись за один из свободных столов. Нас было немного: Замятин, Тауриньш, Блонди, Мисиньш, Филипович, Парадниек, Витумс, Зелтиньш, Картенбек, я и Гатс.

Старший лейтенант Гатс подошёл к барной стойке и завёл разговор с барменом. Я не слышал их диалога, но явно начались споры о нас, обычных солдатах, которым, видимо, не место в клубе инструкторов.

Мы вышли из инструкторского клуба. Я предложил пойти в офицерский, но Гатс сказал, что туда почти никто не ходит. Жаль.

Наша компания направилась в солдатский клуб.

В прихожей мы сняли верхнюю одежду и направились внутрь, где встретили Калянса с Леиманисом — играющих в бильярд и пьющих пиво. Я подошёл к своему экипажу, чтобы наблюдать за партией, а остальные пошли к барной стойке за алкоголем.

— Держи, Никишин, — подошёл ко мне Филипович сзади, протягивая бутылку пива.

— Я не покупал пиво, — ответил я.

— Это от старшего лейтенанта, — продолжил Филипович. — Он угощает нас всех по одной бутылке.

Я поблагодарил Гатса за пиво.

Я давно не пил алкоголь — с саммерсаунда не брал в рот ни глотка. Пиво я особо никогда не любил, но это было действительно вкусным.

Товарищи разговаривали на разные темы со старшим лейтенантом, но я не слышал их — был погружён в игру в бильярд.

— Ещё Веинберг придёт, — сказал мне Калянс.

— Да? Отлично, — ответил я.

Через десять минут Калянс сообщил, что Веинберг уехал к друзьям в Кадаге.

Бутылка выпита только наполовину — наслаждение этим вечером ещё не закончилось.

Мы вышли на улицу, в беседку рядом с солдатским клубом, где продолжили неспешно пить пиво.

— Давайте вспомним, — начал Гатс.

— Что вспоминать? — спросил кто-то.

— Вспоминать ушедшее, — ответил Гатс.

Мы начали вспоминать разные события из учебки, когда старший лейтенант Гатс был одним из наших главных командиров, наряду со старшим сержантом Хемингуэем.

— Помните, как Зандерсон не хотел идти на марш? — начал Витумс. — Зандерсон спрашивает: «Можно отменить марш?» Капрал Батлер отвечает: «Зачем отменять?» А Зандерсон: «Я не хочу идти на марш». После этого Батлер громко засмеялся и сказал: «Я тоже не хочу, но надо».

У Витумса оказалось видео с того момента. Мы посмеялись от души.

— Дай, пожалуйста, сигарету, — обратился я к Картенбеку.

— Держи, — протянул он мне сигарету.

— Спасибо.

Я закурил.

— Чем ты вообще занимаешься? — спросил Замятин.

— Скажем так, — ответил старший лейтенант, — исполняю свои влажные мечты об идеальной армии.

— И как с новенькими?

— Нормально, — отвечал Гатс, — бывает сложно, бывает легко, но вполне нормально. Как вы помните, я когда-то в штабе работал, но перевёлся. Поэтому лучше работать сложнее, но только там, где нравится.

Слушая Гатса, казалось, у него есть все шансы стать новым Наполеоном.

Мы продолжали вспоминать былое и пить пиво.

— Меня Хемингуэй назвал поэтом, — с гордостью заявил я, — очень приятно стало на душе.

— Когда мы только приехали из леса и чистили оружие, — начал Витумс, — встретили Хемингуэя. Он говорит: «Ну здравствуй, хиппи, а где же наш поэт?»

Мы посмеялись.

— У него, — указал на меня Гатс, — помню, во время одной из ваших проверок вещей, которая длилась до часа ночи, к Вячеславу подошёл капрал Одиссей и спрашивает: «Как дела, машина?» А Никишин задумчиво отвечает: «Эта машина сейчас хочет только сходить в душ помыться и лечь в гараж спать.»

Мы посмеялись. Воспоминания всплывали в моём разуме.

— Было такое чувство, что ты вообще ничего не понимал из того, что мы тебе говорили, — говорил мне старший лейтенант Гатс.

— Так точно, — отвечал я.

Мы снова посмеялись.

— Никишин, — настороженно обратился ко мне Наглис, — ты уже сигаретный фильтр куришь!

— Дай человеку спокойно фильтр покурить, — сказал Парадниек.

Мы посмеялись.

Лёгкая пауза.

— Оставишь фильтр? — шутя обратился Тауриньш к курившему Зелтиньшу.

Зелтиньш без лишних слов дал Тауриньшу целую сигарету.

Из солдатского клуба в нашу беседку пришли Калянс и Леиманис.

— Чем занимаетесь? — спросил Калянс.

— Вспоминаем прошлое, — ответил кто-то.

— Помните, как Зандерсон не хотел идти на марш? — спросил Калянс.

— Мы только что это обсуждали, — сказал Гатс.

Мы продолжали обсуждать ещё около пятнадцати минут, как вдруг Парадниек сообщил, что скоро начнётся хоккей — наша игра против Швеции.

Старший лейтенант Гатс предложил зайти обратно в солдатский клуб, чтобы ещё немного «заправиться» — хоккей смотреть было интереснее.

Я взял два сидра, остальные взяли по две банки или бутылки пива.

Мы не стали нести спиртные напитки в казарму — мы люди приличные, соблюдающие внутренние правила базы. Поэтому заправились алкоголем прямо в солдатском клубе.

Наша компания направилась в казарму дивизиона. Поднялись на третий этаж — этаж разведчиков.

Зашли в учебный класс, где был проектор, и включили канал с хоккеем. До начала матча оставалось около десяти минут.

— Следишь за хоккеем, Никишин? — спросил меня Тауриньш.

— Конечно, — ответил я, — но не смотрю.

— Ты не смотришь, но следишь?

— Верно.

— Как это?

— Слушаю хоккей по радио в наушниках. Включаю звук, слежу за ходом игры, а фантазия дорисовывает картину. Параллельно занимаюсь своими делами, — закончил я.

Если я и смотрю хоккей, то только вживую или в компании. Я регулярно хожу в Лиепайский ледовый холл — люблю это дело. За чемпионатом мира слежу только на слух. Матч со Швецией был единственным, который я смотрел глазами. Хотел даже выключить звук — комментаторы во время игры казались лишними, если смотришь визуально.

Первый тайм был хороший. Сложно, но здорово.

Потом перерыв.

Второй тайм — отвратителен. За 30 секунд забили две шайбы, а через минуту наш же игрок забил в свои ворота при защите.

Перерыв.

У наших парней было явно подавленное настроение, мораль ослабла — проигрыша не избежать.

В итоге — поражение. Шесть ноль в пользу Швеции.

После такого разгрома разбитое сердце кололо душу.

Оказалось, старший лейтенант Гатс тоже любит кофе. Он принес 12 своих маленьких пачек, высыпал их все в один стакан и налил воды — до половины.

— Хоккей вышел, — начал Гатс, — мягко говоря, не самым лучшим образом. Надо это исправить хотя бы для нас. Вот стакан с крепким кофе. Будем передавать его между собой, и перед тем как пить — говорить небольшую речь. У кого в руках стакан, тот и говорит. Начну я.

Старший лейтенант на секунду задумался.

— Знаете, — продолжил Гатс, — среди офицеров есть негласное правило: нельзя дружить и общаться с обычными солдатами. Если и заводить дружбу, то только с офицерами. Я считаю, что это полная чушь! Дружба не делится на звания. Спасибо вам всем, что вы есть.

Старший лейтенант закончил речь, сделал глоток. Наступила очередь следующего.

Я покажу только речь Гатса и свою.

О речах остальных товарищей не стану рассказывать — лучше пусть останутся между нами.

Первые десять секунд я молчал, собираясь с мыслями.

— Спасибо вам, мои товарищи, что вы есть, — начал я свою речь. — Сегодня вечером собрались близкие мне люди: разведчики, первая и вторая батареи, а также наш учитель военного дела. Спасибо, что вы рядом и остаетесь рядом. Не факт, что нам удастся снова собраться в таком составе. Но не будем о плохом. Наслаждайтесь этим моментом — настоящим, единственным. О плохом подумаем тогда, когда оно действительно придёт.

Я сделал глоток кофейного напитка. Для меня, человека терпимого к кофеину, он был невероятно крепким. Возможно, алкоголь усилил эффект, но факт остаётся фактом — крепко, как бензин.

Все остальные тоже сказали свои речи, выложив в них свои чувства и мысли.

Мы вышли на улицу и направились к курилке Латбата.

Старший лейтенант раскурил трубку, затем достал сигару и аккуратно обрезал её конец специальной гильотиной.

— Эта сигара, — начал он, — была куплена примерно четыре года назад. До этого она хранилась около десяти лет. Значит, этой сигаре почти пятнадцать лет. И мы сейчас её раскурим. Все же знают и умеют курить сигары?

Не помню уже, кто именно, но кто-то сказал, что никогда раньше не курил сигары. Тогда Гатс быстро объяснил ему главные правила курения: не затягивать дым в лёгкие, не слюнявить сигару и прочее.

Было около десяти вечера. Мы разговаривали на самые разные темы — от самых простых до самых невероятных, которые сложно было представить разумом человека.

— Вы когда-нибудь употребляли наркотики? — спросил кто-то из нас у Гатса.

— Конечно, — спокойно ответил он, — как писал Никишин в своей книге: нет человека, который никогда не курил марихуану.

Мы были удивлены его откровенностью и решили продолжить расспросы.

— Вы ограничивались только марихуаной? — спросил я.

— Нет, конечно, — спокойно ответил он.

— Что ещё употребляли? — спросил Калянс.

— Много чего, — спокойно продолжал старший лейтенант.

— Кололись шприцом? Например, героин или опиум? — спросил я.

— Кроме этого, — спокойно ответил Гатс, — но скажу так: однажды я принял одну дозу ЛСД, и мне было мало — эффекта почти не почувствовал. Тогда я добавил ещё две дозы сверху.

Я был шокирован такой откровенностью нашего офицера. Слишком сильные моменты из его биографии. Мне даже пришлось спросить у него, можно ли так открыто писать об этом в книге. Он разрешил — спасибо ему за это.

— Но хочу вам сказать, — продолжал Гатс, — это ничего не стоит.

— Понятно, — спросил Калянс, — но в каком смысле?

— Я говорю, что наркотики — не путь к пониманию чего-либо, — отвечал Гатс. — Если хочешь поговорить с Богом, тебе не нужны никакие внешние факторы, особенно такие, как наркотики.

Мы снова были поражены. Феномен личности Гатса для нас просто неописуем. Человек, ставший для нас примером, сам когда-то был в глубокой яме. Зная, что он смог выбраться, мы уважали его ещё сильнее.

Наш разговор коснулся веры во время войны.

— Когда мы будем ближе к смерти, на войне, все начнём верить в Иисуса, — сказал я, вспоминая наши прежние диалоги.

— Этим можно заниматься и при жизни, — твёрдо ответил Гатс.

— Вы православный или баптист? — спросил я, пытаясь понять его взгляд, так как его риторика напоминала мне эти традиции.

— Баптист, — ответил он.

Я уже писал, что не состою ни в каких конфессиях, но риторику православия и протестантизма узнаю за километр.

Суть не в том, что православие и протестантизм совпадают в мировоззрении — нет, они сильно расходятся. Но риторика и подача у них очень схожи. Сколько ни общался с людьми из разных конфессий, у православных и протестантов есть заметные общие черты в разговоре.

— Вы можете надо мной смеяться, — сказал он, — но я верю, что нашему миру не более шести тысяч лет.

После этого начался наш долгий разговор.

— Я изучал древнегреческий пантеон богов, и там много общего с христианством: этика, мораль, смысл. Согласен? — спросил Гатс.

— Так и есть, — ответил я.

— О чём это говорит? — продолжил он. — Это значит, что «определённый высший разум» всегда был, есть и будет. А этика, которой должен руководствоваться человек, чтобы не быть идиотом, — это продолжение Библейских заповедей.

Гатс говорил об этом гораздо подробнее, но со временем многое забыл, к своему стыду.

От себя добавлю по двум пунктам:

Многие отрицают существование Бога, потому что представляют Его как «мужика на небе». Но Бог — это не какой-то человек, а трансцендентная сущность. То, что древнегреческие боги были изображены в человеческом облике, ничего не значит — тогда господствовало многобожие, которое было лишь символизмом.

Многие говорят, что заповеди существовали ещё в древних обществах, и, особенно коммунисты, утверждают, что из-за этого библейские заповеди не имеют смысла. Но имеют. В древних племенах была своя этика, похожая на заповеди, но она была формальной, служила только для выживания и сохранения группы. Этическая философия Греции и Рима, а потом и библейские заповеди превратили эти правила выживания в фундамент настоящей жизни, а не просто существования.

Миру около шести-семи тысяч лет — не больше. Но какого именно миру? Нашему цивилизованному. Письменность появилась не более семи тысяч лет назад, и всё, что было до неё, никак не сохранилось — ни этика, ни мысли. Только рисунки в пещерах — единственное, что дошло до нас ещё до «создания мира».

— Я, конечно, не читал Библию, — спросил Калянс, — но как понимать некоторые моменты?

— Например? — спросил Гатс в ответ.

— Хождение по воде, воскрешение из мёртвых и тому подобное, — говорил Калянс.

— Если бы не было физического воскресения, то христианство не имело бы никакого смысла. — Отвечал Гатс. — Иисус ходил по воде и воскрес на третий день, и Он мог сделать все это, потому что Он есть Бог. Я не могу объяснить, как эти события возможны, потому что по законам физики это невозможно, но я могу утверждать, что Бог стоит над законами физики, которые Он Сам создал.

Мы продолжили обсуждение.

Я хотел сказать Гатсу о суете и о том, насколько она губительна, когда разговор коснулся грехов. Но не смог объяснить — читал Библию на русском, а книгу Ветхого Завета «Екклесиаст» не переводили на латышский. Это был первый случай за долгое время, когда я ощутил трудности с латышским языком.

На часах было около полуночи. Стоя возле курилки Латбата, продолжая разговор, мы заметили, как пехотинцы только что закончили чистить оружие. Они на заднем плане обсуждали, какой же наш дивизион «ленивый и ничего не делающий». Сначала мы смеялись над их словами. Теперь, когда я пишу эти строки, испытываю к ним только искреннее сочувствие и презрение к их начальству, которое ничем не ценит своих солдат.

— Собственно, — сказал Гатс, — давайте перейдём в казарму, а то холодно становится. Калянс, я дам тебе книгу, которая соединяет науку и религию, отвечает на вопросы с обеих точек зрения. Она у меня в кубрике. Я подарю её тебе — делай с ней что хочешь: хочешь — читай, хочешь — поставь на полку и забудь о ней навсегда. Она теперь твоя.

Некоторые из наших товарищей ушли спать в бунгало. Те, кто остались, переместились обратно в казарму. Остались Мисиньш, Тауриньш, Замятин, Леиманис, Калянс, я и Гатс.

В целом, каждый наш разговор проходил без негатива — как и должно быть. Цель была не оскорбить кого-то, а найти истину или ответы.

Мы поднялись на третий этаж казармы дивизиона и долго стояли напротив двери кубрика старшего лейтенанта Гатса.

Большую часть беседы внутри казармы велись только два активных участника — старший лейтенант Гатс и рядовой Калянс. Остальные 90% времени просто слушали, раскрыв рты.

— На чём мы остановились? — спросил Калянс.

— На вере. На том, как библейское учение сочетается с реальной жизнью, — ответил Гатс.

Минутная тишина, как перед дуэлью. Мы всё ещё пьяны, но наша интеллигентность могла бы позавидовать самым знатным политикам.

— Бог же создал нас идеальными? По образу и подобию своему? — начал Калянс.

— Никто не идеален, — ответил Гатс. — Только Бог совершенен. Он сошёл к нам в облике своего сына Иисуса Христа.

— Значит, мы все после смерти попадём в ад? Зачем тогда следовать за Богом, если мы все грешники? — продолжал Калянс.

— Мы все грешники, — ответил Гатс, — я грешник гораздо больше, чем все вы вместе взятые. Свои грехи я оставлю при себе, но никто из вас даже представить себе не может, что я совершал в жизни. Никто не идеален, кроме Иисуса Христа.

— Значит всех нас после смерти ждёт ад? — настаивал Калянс.

— Нет, — быстро ответил Гатс.

— Почему? — спросил Калянс.

— Я тебе повторю: мы все грешники, каждый из нас. Но единственный, кто был непогрешим за всю историю человечества, — это Иисус. Представь: за всю историю существовало около ста миллиардов людей, и только один из них был без греха. Все остальные — грешники, как мы, а кто-то — самые страшные ублюдки, — говорил старший лейтенант Гатс.

— И что? — искренне не понимая, спросил Калянс.

— И то, что сатана говорит то же самое о твоих, моих, его и своих грехах, — вдруг остановился Гатс. — Только не думай, Калянс, что я хочу назвать тебя сатаной. Вовсе нет, я просто отвечаю на твой вопрос.

— Всё в порядке, — дружелюбно ответил Калянс.

— Сатана говорит: — Гатс замахнулся сжатой рукой вверх и медленно опустил её, будто вынося приговор, — ты грешник, неважно сколько и как ты грешил, после смерти тебя ждёт ад и вечное страдание! — Резкая пауза. Затем он резко сделал шаг вперёд, словно становясь живым щитом, — и тут появляется Иисус, который встаёт между человеком и Сатаной и говорит: да, он грешник, но это не уменьшает моей любви к нему и всем людям. Поэтому я, сын Божий Иисус Христос, беру все его грехи на себя безвозмездно, но пусть он хранит слово Божие и веру в сердце.

Пауза в пять секунд.

— Значит, спасены будут только те, кто стал христианином? — спросил Калянс, — а все, кто жил до Иисуса, сейчас в аду?

— Нет, — ответил Гатс, — они в другом месте, но это не ад и не рай.

— Что за место? — спросил Калянс.

По Гатсу было видно, что он знал о месте между раем, адом и землёй, но не помнил его названия. Я тоже не помнил, но знал.

— Значит, все они в аду, раз не нашли Иисуса Христа? — сказал Калянс.

— Нет, — сразу ответил я.

— Почему?

Я всё ещё был пьяным в стельку и контролировать язык и мысли было непросто.

Я молчал десять секунд, собираясь с мыслями.

— Когда один мёртвый человек гулял по раю, — рассказывал я, пытаясь удержаться на ногах, — он видел там много знакомых лиц: Петра, Матфея, Моисея и Иисуса. Он продолжал гулять и в какой-то момент встретил старика с бородой. Не понимая, кто это, он подошёл и спросил: «Старик, ты кто?» Тот ответил: «Я — Аристотель». Тогда он задал ещё один вопрос: «Аристотель? Ты же не христианин, что ты делаешь в раю?» Аристотель ответил: «Я всю жизнь изучал мудрость и стремился к ней, заслужив после смерти рай».

Пифагор придумал слово «философ», которое переводится как «любитель мудрости». Он так его назвал, потому что считал, что истинным мудрецом может быть только Бог.

Есть притча, согласно которой Аристотель и другие философы, жившие до Иисуса Христа, попадают не в рай, а в лимб.

Когда Аристотель умер, его душа предстала перед вратами рая. Он был мудрейшим человеком, любил истину и искал Бога через разум. Но истина Христова ему не открылась, потому что он жил до Христа и не имел благодати откровения.

После суда Бог взглянул на душу Аристотеля и сказал:

— Ты не знал Меня по имени, но искал Истину всем своим разумом.

Аристотель ответил:

— Я знал, что порядок в мире — не случаен. Я знал, что должна быть Первая Причина. Я называл её «Неподвижным двигателем», но знал, что Она существует.

Тогда Бог сказал:

— Блаженны ищущие Меня, даже если не знают Имени Моего.

И открыл ему врата Рая.

Но затем вновь сказал:

— Ты приблизился к истине умом, но без любви и веры она остаётся для тебя закрытой.

И Аристотель остался вне рая — в Лимбе, где пребывают праведные язычники.

Лимб (от лат. limbus — край): в «Божественной комедии» Данте Аристотель находится в первом круге ада, в Лимбе, вместе с Платоном, Сократом, Гомером и другими языческими мудрецами.

Там нет мук — только вечное отсутствие Бога.

— Почему тогда люди начали жить меньше? — продолжил Калянс. — Ной, например, прожил больше девятисот лет.

— После грехопадения Адама Бог решил сократить продолжительность человеческой жизни, — отвечал Гатс. — Чтобы защитить нас.

— Как он хотел нас таким образом защитить? — спросил Калянс.

— От зла, — коротко ответил Гатс.

— Какого зла?

— Чем дольше ты живёшь, — продолжал старший лейтенант, — тем меньше ценишь саму жизнь. Каждое мгновение начинает казаться менее значимым, потому что время растягивается, как будто ты бессмертен. А это и есть зло.

— Значит, Бог сделал жизнь короче уже после грехопадения? Но ведь до него люди почему-то жили дольше, — не отступал Калянс.

— Да, жили долго, — говорил Гатс. — Жили долго и грешили. От ощущения вечности человек начинает думать, что он сам — бог. А когда начинаешь считать себя богом — тут и начинается тяга ко греху.

Я хотел сказать, что это — одна из форм суеты, но не знал, как передать это по-латышски.

— Хорошо, — не сдавался Калянс. — Ладно, моя жизнь коротка. Но почему коротка жизнь моих детей, моей любимой собаки, да и вообще всех, кого я люблю? Зачем Бог сделал их жизнь короче?

— Именно поэтому они становятся тебе ближе, — сказал я.

— Каким образом?

— Тем, что ты осознаёшь: они не вечны, — ответил я. — А значит, начинаешь ценить их в разы больше. Когда жизнь укорачивается в десять раз — любовь к ближним растёт в десять раз. Потому что конец близко.

Если подумать, самые счастливые — те, кто смертельно болен. Они знают: смерть рядом. И потому ценят каждую секунду.

В романе Эрнеста Хемингуэя «По ком звонит колокол» эта мысль выражена очень точно.

— Но всё же... Почему Бог не мог просто поверить в нас? — не сдавался Калянс.

— В каком смысле? — спросил я.

— В том, что Ной смог прожить девятьсот лет, а мы не можем, — говорил он. — Почему Бог не верит, что мы могли бы прожить достойно?

— Это уже самообман, Калянс. И ты это знаешь, — ответил Гатс.

— Почему?

— Многие и сейчас, при такой короткой жизни, не могут — и не хотят — прожить её достойно, — сказал Гатс. — Если бы мы жили по девятьсот лет, ничего бы не изменилось. Стало бы только хуже — для нас самих.

— Но Ной и Адам же жили по девятьсот лет... или даже больше.

— Мы — не Ной и не Адам. Мы не сделаем того, что сделали они. И 99% людей — тоже не сделают.

Нас осталось четверо. Я, Леиманис, Калянс и Гатс. Примерно два или три часа ночи.

— Вы не подумайте, — начинал Калянс, — мне очень нравится христианство. Я считаю, что идеальный мир — это римские законы, христианская этика и греческое право. Но я нигде не могу найти хороших собеседников по христианству. Я был на молодёжке, посвящённой вере, но и там ничего не нашёл. Каждый раз, когда я задавал такие вопросы, меня называли идиотом — но не отвечали.

Я не помнил слов Калянса насчёт «римских законов и т. д.» дословно, но суть была примерно такой.

— Ты не идиот, — ответил Гатс. — То, что ты задаёшь вопросы и проявляешь интерес, уже многое говорит.

Было ясно, что разговоры о влиянии Бога подошли к концу. Настало время откровений.

Но, как это часто бывает: в поисках ответов мы лишь создаём новые вопросы.

Познание умножает скорбь.

Мы все — и я, и Калянс, и Гатс, и Леиманис — в поиске заходили так далеко, что вместо ответов находили лишь новые вопросы.

Познание не знает конца. Каждый, кто думает, что у него есть финальная точка, вероятно, никогда по-настоящему не искал.

После того разговора я сильно переосмыслил свою суть. Долгая беседа со старшим лейтенантом оставила тяжёлый осадок. Очень неприятный — но очень справедливый. Он ударил по нам железной правдой, и наши розовые очки разбились в дребезги.

Я снова умер. И заново родился.

— Даже тут, — с горечью продолжал Калянс, — есть крысы. У входа написано: «крыс не впускайте». Но я вижу их здесь так много, что сердце сжимается от боли. Я люблю своих товарищей. Я люблю Леиманиса — он один из немногих, кто по-настоящему рядом, хоть и молчит больше, чем говорит. Но когда он говорит, в его словах — глубина, от которой больно и тяжело дышать. Никишин... Он выучил латышский меньше чем за год, стал мне близким, как брат. Но вокруг столько крыс. Столько лиц, что рвут душу, предают, делают больно — тех, кого я видеть не хочу. Я хочу видеть только своих — тех, кто стоит рядом, несмотря ни на что. А вместо этого — толпы крыс. И эта боль не отпускает.

Калянс был пьян. Мы все были пьяны. По крайней мере, я — точно.

Слова Калянса резали по-живому, потому что в них была правда.

— Ты ведь не придерживаешься ни одной философии или религии? — спросил я у Калянса.

— Я стараюсь следовать тому, что сам для себя создаю, — ответил он.

— Какие у тебя гарантии, что ты сам следуешь тому, что создаёшь? — спросил я.

— Никаких. Я не идеален, — ответил Калянс.

— Понимаю. А в чём тогда суть твоей философии?

— Брать со всего по чуть-чуть. Всё, что работает.

— Это называется прагматизм.

— Прагматизм?

— Да. Брать нужное. Отбрасывать лишнее. Но ты сам сказал — ты не идеален. Никто из нас не идеален.

Сократ сказал: «Я знаю, что ничего не знаю. А многие даже этого не знают».

— То же самое с Хемингуэем, — добавил Калянс.

— Причём тут старший сержант? — спросил я.

— Сами вспомните, — начал старший лейтенант. — В самом начале старший сержант Хемингуэй своим требовательным и строгим подходом привил вам дисциплину. Сначала это никому не нравилось, но со временем вы поняли: дисциплина поднимает вас и заставляет расти. И если кто-то со стороны обсуждал или унижал вас, он в то же время вас защищал. Почувствовав это, вы стали уважать его. Конечно, сразу это не произошло, но время всё расставило на свои места. Во время начального обучения, когда проходило занятие по стрельбе и передвижению в шторм, из-за ветра и падающих деревьев мы уехали из леса, где вы копали окопы. Приехав на базу, пообедали, а когда ветер утих, вернулись, чтобы начать занятия по пожарной безопасности и передвижению. Внезапно начался сильный дождь с грозой. Вы бегали и стреляли в такую сильную непогоду, что видимость была всего 50–70 метров. В конце концов дождь утих, мы убрали место занятий, засыпали окопы и вернулись на базу.

В глубине души что-то треснуло. Я зауважал старшего сержанта ещё сильнее и стало стыдно за те моменты на учебке, когда позволял себе злиться на Хемингуэя. На лицах Калянса и Леиманиса читались те же чувства.

– Расскажу на примере Никишина, – продолжал Гатс. – Я не буду называть имена, но многие говорили, что от тебя нет смысла, что ты плохой солдат и работать с тобой бессмысленно, но Хемингуэй всегда прерывал эти разговоры, говоря: «Поверь мне, сейчас тебе кажется, что нет смысла, но в конце концов он будет одним из лучших солдат!» Обычно он указывал на себя, говоря, что когда он начинал службу, он был «пустышкой», но к концу обязательной службы он изменился и стал тем, кем он является сейчас. В основном другие командиры батареи отвергали тебя из-за твоего плохого знания латышского языка. Однако Хемингуэй верил, что, выучив язык, ты реализуешь свой потенциал. Так по итогу и оказалось. Даже помню случай, когда многие значимые командиры собирались вместе и шла речь о новых призывниках. Зашла речь о тебе, Никишине, и о сложности работы с тобой. И вы все только подумайте: один из самых влиятельных, значимых и уважаемых людей в латвийской армии — старший сержант Хемингуэй опускает окно своей машины и защищает тебя, говоря, что дайте ему время, и он станет одним из лучших солдат.

После слов нашего офицера я еле сдерживал слёзы. Меня лично очень сильно поразили эти слова, прямо до глубины души. Я даже представить себе не мог, насколько сильно я обязан старшему сержанту Хемингуэю за его поддержку, за пределами моего видения. Бесконечно ему спасибо за это.

Старший лейтенант ещё упоминал какое-то женское имя среди командиров, но я его вспомнить уже не могу.

Мы в сумме проговорили около трёх часов посреди коридора.

Калянс и Гатс обменялись телефонными номерами, после чего мы зашли внутрь кубрика нашего офицера — за изначальной целью: вручить Калянсу книгу, в которой аргументируются религиозные темы с научной точки зрения. Из этого рода.

Не помню её названия, но книга была достаточно тонкой, с большим шрифтом и обильным количеством иллюстраций.

Я попросил у Гатса его Библию на латышском, чтобы показать ему книгу Ветхого Завета — «Екклесиаста» — и объяснить, что такое суета. Он, конечно, знал это слово, но я пытался объяснить смысл именно через русское «суета».

Я открыл оглавление, но не увидел там «Екклесиаста». Она, безусловно, была, но, видимо, из-за различий в переводах и порядке книг в Библии, место её отличалось. Это не плохо, просто я к такому не привык. Чтобы не быть в проигрыше, через неделю после окончания учёбы купил Библию на латышском.

— Не могу найти эту книгу в оглавлении, — сказал я Гатсу.

— Ничего страшного, — отвечал Гатс, — обменяемся номерами, созвонимся, и ты там расскажешь.

— При всём уважении, — отвечал я, — но я вам никогда не позвоню.

— Я тоже так думаю, что мало кто мне позвонит, — с пониманием говорил наш офицер.

— Не хочу показаться эгоистичным ублюдком, — продолжал я, — но лучше сейчас сделаю всё, что мне надо. В том смысле, что сделаю всё необходимое для себя. Не поймите меня неправильно, но я считаю, что не всегда выпадет подходящий момент, и не исключено, что мы с вами больше никогда не встретимся. Извините, конечно. Понимаю, что вы, наверное, очень хотите спать, но я лучше сейчас стану ублюдком, нарушающим ваш сон, чем потом буду жалеть.

Старший лейтенант Гатс понимал меня и согласился без слов.

Мы так и не обменялись номерами. Но позже мне понадобился его номер для уточнения деталей моей прозы.

Спасибо Мурису, который дал мне контакт Гатса. И спасибо самому Гатсу — он очень помог мне.

Мы вышли на улицу и направились к курилке, чтобы сделать последний перекур.

Не помню, о чём говорили в тот момент, но после того, как затушили последнюю сигарету, с улыбками пожали друг другу руки. Гатс ушёл отдыхать в казарму дивизиона, а Калянс, Леиманис и я пошли обратно в бунгало.

На пути в бунгало мы несколько раз останавливались — Калянсу становилось плохо, его тошнило примерно каждые двадцать шагов.

— Жопа! — вырвалось у Леиманиса.

— Что такое? — спросил я. — То, что Калянсу плохо, — не страшно. Перепил немного, со всеми бывает.

— Я не об этом, — продолжал он. — Как мы спать будем?

— В смысле?

— Наши спальные мешки остались в мешках для вещей после проверки.

— Точно...

Я уже говорил, что нам не выдали спальные вещи — ни подушек, ни одеял. Спали мы в спальных мешках, подкладывая под голову что-то мягкое. Я, например, использовал вместо подушки спортивную сумку, набитую мягкими вещами.

Подушка моя никуда не исчезла — она осталась в шкафу, и достать её оттуда мне не составляло никаких проблем. Но вот с тем, чем укрыться, уже возникали вопросы.

Мы зашли в бунгало. На часах — около трёх тридцати ночи. Все спали, кроме нас.

Войдя, встретили пехотинца Леиманиса из латбата. Он тоже не спал или только что проснулся, вероятно, шёл в туалет. Но запах алкоголя, исходящий от нас, он успел заметить.

Не доставая из-под кровати мешка с вещами, я приоткрыл его и залез рукой, пытаясь нащупать свой спальный мешок. Он был там, я его почувствовал. Проблема была в том, что он лежал на самом дне. Я не стал его доставать, чтобы не трогать вещи сверху и не будить товарищей.

Когда мы уходили пить, Смаидиньш принёс наши вещи из сушилки и повесил мои на дверцы шкафчика — спасибо ему за это.

Я достал сумку и положил её под голову — моя подушка. Снял джинсовую синюю куртку и взял военный постиранный френч — моё одеяло.

Лёг на спину. Плохо — алкоголь рвался наружу. Перелёг на бок, стало легче, но дыхание нужно было контролировать, чтобы не разлить следы этого вечера.

Засыпая, резко широко раскрыл глаза — вспомнил, что так и не сыграл в шахматы со старшим лейтенантом Гатсом.

Значит, почти два года прошло с нашей неисполненной договорённости выяснить, кто сильнее на доске.

У солдата день заканчивается только тогда, когда он окончательно засыпает. Наш день подошёл к концу.