День Четвёртый

На моих Casio около семи утра. Понедельник.

Я проснулся, и утро сквозь стекла нашего нового дома сияло в лучшем виде.

Никаких ночных смен и ночёвок под пончо — всё как надо.

В кровати слева от меня спал Грибоник. Но он уже встал и был готов выходить.

— Ты на завтрак? — спросил я, лёжа и почти не проснувшись.

— Да, — отвечал он, продолжая собираться.

— Я с тобой.

Я встал, оделся в форму, сходил в туалет, почистил зубы и уложил волосы назад.

Мы вышли из бунгало прямо в буфет, но по пути зашли на курилку покурить. Я поделился с ним своими самокрутками.

Завтрак в буфете был самый обычный. Я взял бекона, много йогуртов и кофе, который на вкус был похож на бензин.

По моему мнению, настоящий кофе должен быть именно таким — по вкусу и эффекту как бензин.

Я взял из столовой ещё около четырёх вкусных булочек про запас.

Мы с Грибоником закончили завтрак и направились в канадский магазин за необходимыми вещами.

Ассортимент был огромен, но меня интересовало главное для выживания солдата — энергетики и шоколадки.

Я взял из холодильника один белый Monster, ещё один — как на этой фотографии, и две шоколадки — какие именно, уже не помню.

— Hello, how are you? — спросил меня канадский кассир.

— Hello, — ответил я с явным восточно-европейским акцентом.

Что ему до того, как у меня дела? — подумал я. По факту — плевать.

У иностранцев это называется «small talk», если я не ошибаюсь. Никогда не понимал прикола в таком стиле общения и не могу понять, как кому-то из Латвии или похожих стран это может нравиться. Возможно, мои слова слишком радикальны, а этот разговор — просто привычка у него с родины. Но внутри меня всегда срабатывает триггер на такие пустые разговоры.

Речь должна нести мысли и чувства, а не пустые звуки.

Если бы меня спросили: кто мне ближе — спартанцы или «смол толкеры», — я без сомнений выбрал бы спартанцев. Они придумали лаконичность — апогей любой мысли и речи.

Сам я не идеален — порой могу часами рассказывать одну идею. Но пустые вопросы вроде «как дела?» без искреннего интереса — это не для меня.

Если я спрашиваю «как у тебя дела» или «как служба», значит, мне действительно интересно. Если мне всё равно — я не спрашиваю.

Единственное, что мне нравится в таком стиле общения, — это пожелание «доброго утра». Это не требует никакой глубины, но приятно: идёшь, а незнакомый человек на базе желает тебе доброго утра — и уже тепло на душе.

В остальном «small talking» лишь обесценивает речь и мысли, заложенные в слова.

Мы с Грибоником вышли из канадского магазина и направились в бунгало. Казалось, времени ещё много, и мы успеем сделать кучу дел.

Подходя к дому, издали увидели, что все уже выходят и строятся для утреннего осмотра.

Мы перестали идти и начали бежать к бунгало. Зайдя внутрь, быстро надели броню и каски, взяли ружья, сложили покупки в рюкзаки.

Выйдя, я понял, что забыл медицинский пакет, вернулся за ним.

Все резервисты — нас было 56 — выстроились в четыре колоны, разделённые на разведчиков, пехотинцев и другие подразделения. Резервисты нашего дивизиона шли сзади. Я стоял примерно в пятом ряду с конца.

Вышли маршем на стрельбище, задав ритм с первых шагов.

Пекло солнце, и интенсивность пути заставляла организм выделять всё больше жара. К счастью, попутный ветер дул в глаза и давал силы.

Резервисты покинули базу, шли дальше по песку полигона, глотая пыль, летящую в воздухе.

Спотыкаясь о каменистую почву, мы дышали всё глубже, стараясь уловить каждый глоток кислорода.

Рядовой Витумс под тяжестью марша сказал так:

— Когда мы были в лесу, — начал Витумс, — сержант Беллуччи сказал звонить ему, если кто-то обижает. Мне кажется, меня прямо сейчас обижают. Может, стоит позвонить?

Мы посмеялись. Стало легче. Старший сержант Хемингуэй всегда говорил: юмор — главное лекарство для армейского духа.

Мы подошли к стрельбищу — унылое поле из однообразных бетонных блоков.

Рядовой Картенбек поднял руку с вопросом:

— Где тут можно покурить?

Начальство показало отдельное место для курения. Наш дивизион, напротив, радовался, что Картенбек остался прежним — ведь на учебке он только и спрашивал: «Где или когда можно будет покурить?»

Сняв экипировку, каждый занял своё место. Я услышал, что у товарища Зелтиньша сегодня день рождения. Поздравил его с юбилеем, подарив заранее купленную шоколадку.

К моему удивлению, он был самым младшим из нас — 2005 года рождения, тогда как я — 2004. Среди всех солдат нашего дивизиона 2005-го года были только Розеншлюха, которого после учебки сразу отчислили, и Гарантс, отсутствовавший по каким-то причинам на этих учениях.

Мы понимали: времени много, торопиться некуда. Начальство армии везде одинаково — всегда найдут, что затянуть.

На перекуре смотрел на Картенбека, и сердце обливалось кровью от его грустного лица.

— Как жизнь, Картенбек? — спросил, залезая в сумку.

— Да нормально вроде, — ответил он тихо.

— Тогда почему такой грустный?

— Спать хочется немного.

— Плохо спал?

— Нет, нормально. Но сон сейчас неумолимо клонит, — с трудом держа глаза открытыми, ответил он.

— Для твоей сонливости у меня есть лекарство, — сказал Я, доставая из сумки.

— И что же? — спросил он.

— Кофеин, — ответил, открывая белый монстр.

— Ой, не. Спасибо, Никишин, но энергетики я не пью.

— Я тоже не пью.

— А что же тогда делаешь?

— Начинаю пить. И ты тоже.

— Но ты же их не пьёшь.

— Я не пью энергетики в обычной, гражданской жизни. А вот в армии энергетик — это то, что доктор прописал. Особенно белый монстр, только-только из холодильника.

— Нет, прости, но я не буду пить.

— Дорогой мой товарищ, тебе же хуже, если не выпьешь этот энерджайзер! Останешься в уставшем настроении. Если ты настолько принципиален, давай так: я выпью первую половину, а ты вторую. Идёт?

— Ты прав, давай так и сделаем.

Мы пили энергетик, общаясь на разные темы.

Потом начали зазывать на выдачу патронов, чтобы пристрелять оружие. Орудия выдали — надо было пристрелять, чтобы попасть точно.

Патроны выдавала красивая блондинка. Спасибо ей за службу!

Сходил на пункт коррекции, выстрелил два магазина по три патрона. Сказали — с оружием всё в порядке. Вернулся на место под солнцем.

— Что тебе сказали, Никишин? — спросил Филипович.

— В порядке, осталось только ждать квалификацию по стрельбе, — ответил я.

— Думаешь сдашь?

— Мне плевать на неё. Я — резервист. Пришёл сюда пострелять и получить оргазм от звука выстрела, а не сдавать какую-то квалификацию!

— Абсолютно тоже самое, — согласились все рядом стоявшие.

— А блондиночка ничего такая, красивая и женственная, — начал я.

— Какая?

— Та, что патроны выдаёт. Таких на подиуме надо видеть, а не в армии.

— Думаешь, она будет злиться на тебя, Никишин? Как можно её моделью назвать? Она ведь в звании!

— Не думаю, что она настолько глупа, чтобы злиться на правду. К тому же, она выглядит очень даже интеллектуально.

Я пошёл к своей сумке, взял пару булочек и последнюю банку энергетика, вернулся под солнце и уселся рядом с товарищами.

— Картенбек, — обратился я, — ты уже видел статую танка возле базы?

— Нет, — ответил он, — а что с ней?

— Может, с ней ничего, — сказал я, — но стоит она где-то 200 тысяч евро.

— Сколько? — у него глаза чуть не вывалились от удивления.

— По-моему, даже чуть больше.

— А из чего она сделана?

— Из бетона или гипса.

— Не может быть, чтобы обычная статуя стоила столько.

— В нашем мире ещё как может! В мире денег и капитализма всё возможно.

— А что в этом такого? — вмешался Филипович, — за искусство надо платить большие деньги.

— Почему? — удивился я, — почему за искусство надо платить большие деньги?

— Потому что, — начал Филипович, — чтобы художник создавал всё новое и новое, ему нужны деньги. Большие деньги. Тогда он создаст шедевры.

— Каким образом большие деньги связаны с искусством? Я знаю ответ. Никак они не связаны. Для искусства деньги не нужны.

— Ты в этом уверен, Никишин? — осуждающе спросил меня Филипович.

— Более чем уверен.

— Ну, по-моему, ты ошибаешься.

— Почему?

— Потому что ты не понимаешь: художнику или любому другому, кто занимается искусством, нужны деньги для реализации своих идей. И для этого нужно много денег.

— Это ты не понимаешь, что говоришь, Филипович. Я тебя люблю всем сердцем, но тут ты максимально ошибаешься. Отвечу тебе не как солдат на стрельбище, а как создатель искусства. Кстати, ты уже читал мою книгу об учебке?

— Я её вчера только начал читать, но быстро прочитаю.

— Вот смотри. Деньги в искусстве — это всегда следствие. Либо они приходят после создания — например, книги или картины, либо не приходят вовсе.

— Как это так?

— Для искусства не нужны материальные вложения. Сравним мою книгу об учебке и современную латвийскую литературу. В мою книгу не вложили ни копейки, но она лучше в сотни раз. Хотя она и плоха по законам литературы, она искренняя! Недавно пробовал читать современных латвийских авторов — имён не стану называть — там нет никакого искусства.

— Что это тогда, если не искусство?

— Бизнес, смешанный с говном. Даже Эрнест Хемингуэй говорил: если книга сделана от чистого сердца, она уже великолепна.

— И по-твоему те, кто создают искусство, не должны зарабатывать на своём творчестве?

— Должны, но только если сделали действительно достойное искусство. Смотря на современных авторов и творцов, я не удивляюсь, что они ни цента не получают за своё псевдоискусство. Зато я рад, что Хемингуэй получал миллионы за своё настоящее творчество.

— И по-твоему все должны быть как Эрнест Хемингуэй?

— Во-первых, второго Эрнеста Хемингуэя никогда не будет. Во-вторых, деньги в искусстве — это следствие, а не цель и не фундамент. Если деньги — цель, значит это бизнес, а бизнес в искусстве — это уже говно. Если в книгу вкладывают деньги ради самой идеи, то это тоже бизнес, а не искусство. Я не говорю о затратах на печать или распространение — это необходимость. Я сам, скорее всего, вложу много денег, если не найду издательство. Но вкладывать деньги в саму мысль книги — значит превратить её в бизнес, а значит, в говно.

— Как тогда писателям зарабатывать деньги?

— Начнём с того, что искусство — это не о деньгах, а о мысли, в любом её проявлении. Эрнест Хемингуэй не получал сразу за свои книги и рассказы. Деньги пришли с популярностью, когда его творчество стало востребованным. Это — следствие, а не цель. И это правильно. Гнаться за деньгами и популярностью — это уже другая история.

— Вспомни Хемингуэя: в его прозе нет суеты и погони. Он писал прежде всего для себя.

— Помню, когда я был на середине своей книги об учебке, списался с одной девушкой — режиссёром из Латвии, сейчас учится в Германии. Она делала фильм о службе и интересовалась русскоговорящими солдатами. Знаешь, что я ей сказал? Что я — идеальный пример такого солдата.

— В разговоре она вдруг сказала, что ей было бы неприятно, если бы её книгу прочитало только два человека.

— Хорошо, Никишин, я понял, насчёт творчества авторов я ошибался... — сказал Филипович.

— Всё хорошо, Филипович. Ошибаться полезно. В ошибках и дискуссиях рождается правда, — ответил я.

— Но в культурные объекты, как этот танк, нужно вкладывать деньги! — утвердил он.

— А зачем туда? По-твоему, этот танк стоит 200 тысяч евро? — спросил я.

— Этот танк — нет, но другие затраты — да.

— Хорошо, Филипович, а ты знаешь, что такое отмывательство?

— Знаю.

— Значит, ты должен понимать, что у любой вещи есть затраты, а значит — своя цена. Под затратами я имею в виду рабочую силу, интеллектуальные усилия, проектирование, материалы, издержки и так далее. Если всё это суммировать, получим конечную цену любого объекта. По твоему, статуя танка из обычного бетона может стоить 200 тысяч евро? По мне, максимум — 50 тысяч, и то — самый максимум.

— Ты говоришь про материалы, но главное — культурная значимость!

— Дорогой Филипович, мы опять возвращаемся туда, откуда только что вышли. Для культуры не нужны миллионы вложений. Если культура формируется деньгами, то грош цена такой культуре. Культуру формируем мы, люди, а это, что я вижу — простой бизнес. А в бизнесе культуры быть не может. Подумай сам: как наша история может быть связана с деньгами? Ты скажешь, что есть закономерность, я же скажу — её нет. Наша латвийская культура, если бы была основана на капитале, не простояла бы столько лет. А бизнес — сегодня есть, завтра нет. Деньги не могут быть фундаментом мысли.

— Ты прям философ.

— Вспомни философию. В древней Греции, когда появились Сократ, Платон, Аристотель и другие, они не брали денег за свою философию — продавать её считалось позором. Но даже сейчас их мысли глубоко укоренились в нашей цивилизации.

Наступила тишина. Нам всем нужно было осмыслить сказанное.

— В Латвии всё плохо, — внезапно начал Стрикис, — одно говно.

— Неправильно, товарищ, — перебил я его, — есть плохие черты, которые нужно улучшать. Но ставить крест на Латвии, как делают многие, я лично не собираюсь.

— Нет, Никишин, — упрямо ответил он, — в Латвии действительно всё плохо...

— Плохие моменты безусловно есть: коррупция, нищета, безработица и многое другое. Но поддаваться гнёту обстоятельств я не намерен. Даже если из моих налогов вычитают проценты на всякое ненужное дерьмо, это не заставит меня опустить руки. Да, это наивно, но быть сильным надо. Не надейтесь на красивые слова политиков. Надейтесь только на себя, своих близких и на Бога!

— Налоги тоже жалко, — начал Картенбек, — не идут они на нужные дела, увы...

— Что ты имеешь в виду? — спросил Филипович.

— В прямом. Вот те мусорники в Риге. Как можно вкладывать туда десятки тысяч евро? Я их сам спокойно сделаю за меньшие деньги!

— В Лиепае то же самое, — продолжил я, — в центре красиво, а чуть дальше начинается разруха и нищета. Такого не должно быть.

— Это да, — согласился Стрикис.

— В Каросте постоянно сидит группа бомжей, только и делают, что пьют алкоголь и курят окурки. Больно не за них даже, а за то, что таких полно в Латвии — бомжей, алкоголиков, наркоманов. Не хочу показаться сентиментальным, но их действительно жаль.

— И что нам с этим делать?

— Не знаю. По-моему, экономика, философия и религия должны давать ответы.

— Философию и религию ещё можно понять. А что экономика тут вообще делает?

— Экономика — это не только про деньги. Это еще про отношения между людьми и социум. В конечном счёте, экономика — это наука о том, как лучше распределить ограниченные ресурсы на безграничные желания. В этом я вижу ответы, но озвучивать их вслух не стану — слишком личное.

Мне захотелось покурить. Позвал Калянса, и мы вместе пошли на перекур — продолжать тестировать мои сигареты.

— Ты наконец научился крутить сигареты? — спросил он.

— Нет, — ответил я, — пару мне сделал Картенбек, пару — я сам. Смотри, у кого как получилось.

— Эту ты сделал? — доставая из моего портсигара.

— Эту, да.

— Лучше, чем в прошлый раз. Через время руки сами начнут крутить.

— Так всегда в жизни.

Зажигалки у меня не было. Подошёл к двум солдатам из первого батальона, что курили на ступеньках бетонного здания рядом с курилкой.

— Привет, парни, — поздоровался я. — У вас есть огонь?

— Да, конечно, — ответил один, доставая зажигалку из формы. — Вот, держи!

— Спасибо, — поблагодарил я, закуривая самокрутку. — Тебя Леиманис зовут?

— Да, а что?

— Просто у меня в дивизионе тоже есть знакомый Леиманис.

— Тогда понятно, почему вчера вечером нас перепутали — началась небольшая путаница.

— Ты откуда? — спросил пехотинец. — У тебя интересный акцент. Ты из Латгале?

— Нет, из Лиепаи.

— Лиепая? — удивился он.

— Да. Латышский язык я в основном выучил в армии, до этого мало где применял.

— Неплохо. А как тебя зовут?

— Вячеслав Никишин.

— Вячеслав? Это как Славик или Слава? — уточнил он.

Я удивился, что он знает уменьшительную форму моего имени. Обычно сам уточняю.

— Ты сам откуда?

— Тоже из Лиепаи, — ответил он.

— Приятно встречать новых товарищей из родного города.

— Я сначала не понял, что ты из Лиепаи. Ничего не подумай, но акцент у тебя как будто из Латгале.

— Ничего страшного, такое часто бывает. В Латгале я был всего один раз в жизни.

— В Тылже? — спросил Калянс.

— Да, и только там!

— Готовы сдавать квалификацию? — спросил товарищ Леиманиса.

— Нет, — ответил Калянс, — вовсе не готовы. Да что нам будет, если не сдадим?

— Вот именно, что ничего не будет, — сказал товарищ Леиманиса.

— Мы в конце концов резервисты. Только приехали, а уже половину дней здесь отучились, — сказал я.

— По существу, — начал Леиманис, — идёт только четвёртый день обучения, а я уже столько всего навидался. Сто лет ещё вспоминать буду.

— В лесу что-то? Вы были в лесу?

— Были, но ничего особенного. Лес как лес. Самое интересное было в бунгало.

— А что там?

— Вчера вечером смотрю: один пацан наклонился, другой над ним... в позе рака, с характерными движениями, — рассказывал Леиманис, жестикулируя.

— Понял, — смеясь ответил я, — это наши артиллеристы Наглис и Витумс. Они очень близки друг к другу.

— Я всё понимаю, — продолжал Леиманис, — и всякого рода гейские шутки поддерживаю, но это уж слишком...

— Дорогой мой, как ты не понимаешь? Это необходимый этап для укрепления любви между товарищами и артиллерийского союза! Brothers in arms, как говорится. Я даже в своей книге об этом писал.

— Ты написал книгу? — снова заинтересовался Леиманис.

— Да, об учебке.

— Бесплатно? Если да, то где можно прочитать?

— Абсолютно бесплатно. Потом покажу, куда я её выложил.

— У нас тоже был один, — начал Леиманис, — тоже говорил, что хочет «книгу об армии написать», но пока так и не написал.

— Никишин тоже говорил, что хочет написать книгу об армии, — сказал Калянс, — и, как видишь, пацан сказал — пацан сделал.

— Я её, к слову, достаточно долго писал, — начал я, — начал практически сразу после окончания основной службы и закончил только ближе к марту, незадолго до медкомиссии для этих учений.

— Там только первые твои месяцы в армии? — снова спросил пехотинец Леиманис.

— Да, об учебке только, — отвечал я, — об остальной армии ещё не писал. Но планирую! Мы же не просто пехотинцы, мы артиллеристы! У нас в учебках не было стрельбы в лесах — только гаубицы. Мы не стреляли из автоматов, зато закидывались чем-то более тяжёлым.

— Например? — спросил товарищ пехотинца Леиманиса.

— «3 high explosive fire for effect». Бах — первый пошёл. Вижу красное! Закрываю! Бах — «headshot». И так далее.

Пауза.

— А это правда, что в вашем батальоне два капрала друг друга долбили в задницу в душе? — спросил я Леиманиса.

— Откуда у тебя такая информация? — рассмеялся он.

— Во время нашей, а значит и вашей учебки ходил слух, что два инструктора из латбата занимались сексом в душе. Это правда?

У Леиманиса чуть глаза не вылезли.

— Я что-то слышал, — ответил он, — но не во время учебки они нашли друг друга.

— Знаешь, кто это были?

— Нет, это только слухи. А слухам лучше не верить на сто процентов. Но слух о таком есть.

Опять повисла лёгкая пауза. Тишина лагеря в такие моменты чувствуется особенно густо — как будто воздух становится плотнее.

— Не знаете, что по новостям? — спросил пехотинцев Калянс.

— Сейчас будем вставать тут и отрабатывать, — ответил Леиманис. — Позиции стоя, лёжа, сидя. Другую такую мастурбацию. Мы тут слышали разговор офицеров — сказали, мол, нечего нам тут сидеть без дела, пусть хоть чем-то займутся.

— Ждём, значит...

Ждать долго не пришлось. Буквально через пятнадцать секунд раздалась команда — всех созвали и велели встать в одну длинную линию для начала обучения.

Обучения были самыми обычными. Всё это мы уже проходили. Отрабатывали это вчера, до повторного пота, в казарме с капралом Вороновым. Ничего нового. Только пыль, уставшие ноги и один и тот же автомат в руках.

Интересно стало тогда, когда к нам подъехал старший сержант бригады. Его машина едва замедлилась, как он уже вышел — в выправке, в своём тоне, с той самой уверенностью, которая бывает у людей, давно прошедших и холод, и грязь, и бессмысленные приказы.

— Здравствуйте, солдаты! — начал он. — Благодарю каждого из вас от лица нашей бригады за то, что вы не побоялись и приехали на эти учения! Ещё раз — спасибо каждому! Кто-то не приехал по своим причинам: у кого-то учёба, кто-то за границей, у каждого своя судьба. Но вы — приехали. Это значит, вы любите Латвию. За это — низкий поклон.

Он сделал паузу. Присмотрелся к стройной фигуре где-то в середине строя.

— И дамы! Это же дама?

Мы засмеялись. Это был Блонди — наш товарищ с длинными светлыми кудрявыми волосами. Старший сержант перепутал его с девушкой.

— А, это парень? Прошу прощения. Просто непривычно видеть на службе кого-то с такими волосами, кроме женщин. Моя ошибка.

Он на секунду задумался, оглядел нас ещё раз.

— Ну что ж, солдаты, продолжайте. Не буду отвлекать. Приятно было вас увидеть. Есть вопросы или замечания по учениям?

Он спрашивал не ради галочки. Он хотел услышать — что не так, что нужно изменить. Такие офицеры редко встречаются.

Мы коротко сказали всё по делу: улучшить порядок выдачи экипировки, организовать больше палаток, чтобы не толпиться и не ночевать как сардины. Он кивнул. Всё записал. А потом ушёл — быстро, по-военному. Без церемоний.

После него стало как-то легче — не потому что он ушёл, а потому что почувствовалось: кто-то сверху всё же слышит.

После мы снова начали отрабатывать — стоя, сидя, лёжа. Базовые позиции, базовые приёмы. Всё это продолжалось минут пятнадцать. Рабоче. Рутинно.

Потом настало время очереди. Очереди на стрельбу — настоящую, с боевыми. Каждый ждал по полчаса, а может и больше. Передо мной стоял Парадниек. Он выглядел немного напряжённым. Мы перекинулись парой слов — без спешки, без смысла. Просто чтобы не думать.

Когда пришла его очередь, он пошёл уверенно. Отстрелялся. На его лице — радость. Та, что бывает только после выстрелов в цель. Значит, теперь мой черёд.

Я вышел на позицию. Сперва магазины. Всё разложил. Затем — себя. Собрал мысли. Отрезал всё лишнее. Приготовился к расстрелу ублюдков, которых здесь называли мишенями.

Три магазина. По пять патронов. Один — стоя. Один — с колена. Один — лёжа.

Я встал. Задержал дыхание. Нажал спуск. Мимо. Ещё раз — снова мимо. Ненавижу стрелять стоя. Третий выстрел — нет. Четвёртый — попал. Пятый — снова в цель. Два из пяти.

Опустился на колено. Так проще. Выстрел — попал. Второй — тоже. Третий — снова мишень рухнула. Четвёртый — нет. Пятый — мимо. Три из пяти.

Лёг. Локти ныли. Корпус ровно. Нога прямая. Первый — мимо. Второй — мимо. Третий — мимо. Четвёртый — попал. Пятый — опять в молоко. Один из пяти.

Сердце било в висках. Всегда так. Здесь, на стрельбище. В этом шуме.

Вторая попытка — хуже. Но плевать. Первая и вторая не решают. Всё решит третья.

Я зарядил третий магазин. Добавил лишних патронов. Вернулся в стойку.

Тут я уже имел право разгуляться.

Бам-бам — оба мимо.

Инструктор сказал: так не делай.

Я сказал: «Ок».

Бам — минус. Бам — мимо. Пятый тоже выжил.

Опять на колено.

Я бы этому ублюдку уже сделал предложение руки и сердца.

Бам — сдох. Второй — тоже. Третий — мимо. Четвёртый — готов. Пятый — жив.

Лёг.

Первый — жив. Второй — минус. Остальные — живы.

Стрельба закончилась. Я не сдал.

Мне понравилось.

Потом мы не делали ничего. Грелись на солнце, курили.

Была короткая тренировка по ЛКИ. Самое трудное — орать «бам-бам», изображая выстрелы.

Остальное время — солнце и курилка.

Там говорили обо всём.

Калянс пародировал латгальцев.

Говорили, кто где теперь работает.

И о прочем.

Разговор дошёл до боевой стрельбы ЛКИ.

Спорили — должны ли мы вообще в этом участвовать. Мы же артиллеристы. Для нас такого не предусматривалось.

Картенбек вспомнил сержанта. Тот как-то говорил, что ЛКИ для нас — лишнее.

Картенбек сказал, что лучше перезвонит и уточнит. Вышел за угол.

Мы остались. Болтали о разном и молились, чтобы нас туда не отправили.

Курилка была хорошая. Уютная. Люди не заглядывали. Нас не трогали.

На ЛКИ забрали только Витума и Смаидиньша.

Остальные, включая меня, остались «охранять позицию» — куря табак.

Витум и Смаидиньш вернулись.

Мы просидели там ещё с полчаса.

Вернулся и Картенбек. Сказал, что на ЛКИ нас не отправят. Надо ждать сержанта. Он всё сделал правильно.

Сержант приехал. Сказал коротко:

— Идите в роту. Протрите оружие.

Мы не спорили.

Калянс скомандовал:

— Дивизион, становись.

Встали в три колонны. Пошли в казарму.

Идти было легче, чем утром.

Наверное потому, что я снова вошёл в ритм.

За время службы привык к шагу своих товарищей.

Даже по песку — шлось легко. Без лишнего напряжения.

Обратно на базу шли спокойно. Замятин предложил, как на учебке:

— Мы резервисты!

— И нам похуй! — ответили хором.

Перешли шлагбаум северной части базы. Прошли метров двадцать. Стрикису стало плохо.

— Что с тобой? — спросил Калянс.

— Плохо...

— Что именно?

— Идти тяжело...

— Потерпи. Ещё немного — и в казарме, — сказал кто-то.

Прошли десять метров. Стрикис остановился. Упал на столб, тяжело дышал.

— Не могу...

Сняли с него бронежилет, сумку, каску и автомат. Раздели. Вещи разобрали по одному: добровольцы — без слов.

У казармы нас встречал сержант. Доступа к двери у нас не было — у него был. Он и открыл.

Каждый разошёлся по своим углам. Я занял свободное место, снял френч и кофту, разобрал оружие.

Чистка прошла как по накатанной. Руки помнили всё сами, мозг отдыхал. Никакой философии, никакой магии.

Минут через тридцать сержант вернулся, проверил всё. Сказал, что нормально. Можем идти. Эндекс.

Вернувшись в бунгало, я сбросил с себя одежду, накинул полотенце, взял шампунь — и в душ. Было хорошо.

Ужин — как всегда. Захватил с собой побольше кофе.

Позже подошёл к Леиманису и показал ему сайт. Там можно было прочитать мою книгу об учебке.

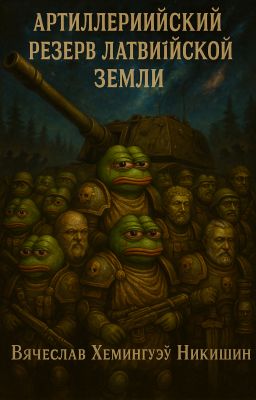

В этот момент я загорелся именно этой книгой.

Надел затычки для ушей, включил музыку в наушниках — чтобы гул товарищей не мешал, чтобы погружение было полным.

Начал составлять главы — о всей армии, после учебки. Дошёл до курса артиллериста, закончил его. Тогда понял: к книге про всю армию ещё не созрел.

Отложил эту идею. Написал второе вступление и принялся за главы уже для этой книги.

Писал в реальном времени, разбивая на дни и события. Не мог писать о седьмом дне, пока не прожил его. С фантазией у меня всегда было туго — это видно по рассказам, что придуманы, а не пережиты.

Музыка и дневник — приятно. Не понимаю тех, кто дневников не ведёт. Это феноменально.

Лёг спать в 11 вечера. Было хорошо.