.

Стук в дверь.

Я оборачиваюсь.

— Можно?

Мужчина. В форме.

Полиция.

— Мне нужно задать вам несколько вопросов.

А я всё ещё смотрю в зеркало.

И думаю:

Может, он скажет мне, кто я такая. Может, он знает. Или хотя бы начнёт говорить громко — чтобы я услышала себя.

Я не отвечаю сразу.

Просто смотрю на него, стоя босиком на кафельном полу.

Он в форме.

Сухая ткань тёмно-синего цвета.

Нагрудный знак. Ремень.

У него аккуратная борода и глаза без блеска. Такие глаза бывают у тех, кто много чего видел и давно перестал удивляться. Или сострадать.

Он повторяет: — Можно?

Я киваю.

Он делает шаг внутрь, тихо закрывает за собой дверь.

В палате становится теснее, как будто его присутствие вытесняет воздух.

Я возвращаюсь на койку.

Не потому что хочу.

Просто ноги подкашиваются.

Садиться — безопаснее, чем стоять напротив него.

Он встает сбоку. Не напротив.

Это правильно.

Он знает, что я в стрессе. Не хочет подавлять.

Но всё равно — он крупнее. Выше. Сильнее.

Я чувствую себя бумажной куклой.

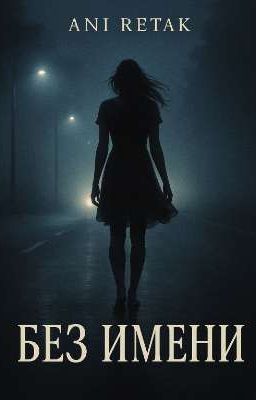

Лёгкой. Сменной. Без имени.

— Я офицер Томас Мейсон. Отдел по делам пропавших и неопознанных.

Он открывает блокнот.

Пишет дату. Моё имя…

Точнее — прочерк.

Он поднимает глаза: — Как вы себя чувствуете?

Самый глупый вопрос в мире.

Я не знаю, как это — себя чувствовать.

Я не знаю, кого я должна чувствовать.

— Я... нормально, наверное, — шепчу.

— Вы понимаете, где вы?

— В больнице.

— Как вы сюда попали?

— Скорая. Меня нашли на дороге.

— Кто нашёл?

— Мужчина. Не знаю, кто он.

Он снова записывает. Почерк чёткий. Как у врача. Каждая буква — как заноза.

Я ловлю себя на том, что не могу сидеть спокойно.

Пальцы мнут край одеяла.

Ногти царапают ткань.

Словно ищу выход. Любой.

— Вы не знаете, кто вы? — спрашивает он, спокойно, как будто спрашивает про погоду.

— Нет.

— Ни имени?

— Нет.

— Ни города, откуда вы?

— Нет.

— Вам кто-нибудь знаком в этом здании? Лицо? Голос?

Я качаю головой.

Он делает паузу. Смотрит на меня.

Долго. Внимательно.

Я отвожу взгляд.

— У вас была с собой сумка. Небольшой чёрный рюкзак. Найден в сорока метрах от места, где вас обнаружили.

Он вытаскивает фото.

Протягивает.

Руки дрожат, когда я беру.

Рюкзак. Потрёпанный. Молния чуть надорвана.

Вроде бы — обычная вещь.

Но… ничего.

Ноль.

Он не вызывает ни страха, ни привязанности.

Даже не интереса.

— Ваш?

— Не знаю.

Он убирает фото.

— В рюкзаке был телефон. Сломанный. Без сим-карты.

Он смотрит на меня.

Я молчу.

— Записной книжки, документов — ничего. Только бутылка воды, заколка для волос и ключ. Без брелока.

Ключ.

Почему-то именно это слово цепляет.

Не сам предмет — а идея: что где-то есть замок, который я могу открыть.

Что-то, куда он подходит.

Я сжимаю ладони.

Слишком крепко. Костяшки белеют.

— Я могу забрать его?

Он смотрит внимательно.

— Зачем?

— Не знаю… просто… вдруг…

— Если вы не помните ничего — это может быть улика. Простите, пока нет.

Я киваю.

Холод растекается по груди.

Чужой ключ. Чужая вода. Чужая я.

— Мы подали вас в базу как неизвестную женщину. Запросили по пропавшим. Фото уже передано в систему.

Он делает паузу.

— Есть вероятность, что кто-то вас ищет. Родные. Друзья. Кто-то, кому вы нужны.

А если нет?

Я не произношу это.

Но оно звучит внутри, как гром.

Что, если я никому не нужна?

Он продолжает:

— Пока никто не обратился. Но иногда это вопрос часов. Люди видят фотографии, звонят, вспоминают. Вы не одна.

— Это не чувствуется, — отвечаю я тихо.

Он не удивляется.

— Понимаю.

— Нет. Не понимаете.

Это вырывается слишком резко.

Он замолкает.

Я поднимаю взгляд.

— Я проснулась на дороге. В темноте. Я не знала, кто я. Не знала, почему я там. Почему вся в крови. Почему одна.

Моя одежда мокрая. Руки дрожат.

Я не знала, можно ли кому-то верить.

Вам — в том числе.

Он смотрит долго. Без раздражения.

Потом убирает блокнот.

— Вы правы.

— Я не могу сказать, что всё будет хорошо.

— Но я могу сказать, что с этого момента — вы под защитой.

— Вас будут охранять. Пока вы не вспомните. Или пока не найдут те, кто вас знает.

Я киваю.

Он уже поворачивается к двери, но вдруг останавливается.

— Последнее. У вас… странный шрам на плече. Старый. Хирургический. Как от импланта.

— Мы отправим снимки. Возможно, это след какого-то медицинского вмешательства.

— Или… что-то ещё.

Я поднимаю руку к плечу.

Ничего не чувствую. Только кожу.

Он уходит.

И я остаюсь одна.

Опять.

Сижу в белой палате. Без одежды. Без прошлого.

На столике — пластиковый стакан с водой.

На подоконнике — пыль.

И единственное, что есть у меня —

шрам, ключ

и имя, которого нет.