15

Окна оставались открытыми даже ночью.

И не из-за жары — хотя август в Монако всё ещё держал дневной зной, как настойчивый охотник, который не хотел отпускать — а скорее потому, что закрытые створки удушали сильнее, чем сама боль.

Слишком много воздуха — всё равно лучше, чем его отсутствие. Даже если дышать всё ещё было трудно.

Она уже не лежала. Больше не лежала.

Каждое утро — сидела у края постели, опустив босые ступни на прохладный мрамор, иногда просто ждала, пока боль «размоется», как назойливый сон, который невозможно вспомнить, но невозможно забыть.

Иногда вставала.

Иногда — нет.

Полтора месяца.

Сорок с чем-то дней.

И всё ещё ощущение, будто прошло не время — а целая жизнь.

Кендалл разучилась считать.

Сначала — дни, потом — часы, потом — сообщения.

В какой-то момент она даже перестала перечитывать интервью.

Хотя их стало слишком много.

«Лэнгфорд всё ещё восстанавливается после тяжёлой аварии в Сильверстоуне. Напомним, британская гонщица получила серьёзную травму колена — её дальнейшее участие в сезоне под вопросом».

«Феррари официально объявила о возвращении Льюиса Хэмилтона. Команда благодарит Кендалл за проявленную смелость и мужество...»

«История Пит Принцессы, которая, возможно, не получит второго шанса».

Смешно.

Как быстро можно исчезнуть.

Как быстро твоё имя становится — сноской.

Дополнением.

Тенью под чужой строчкой.

Она помнила, как читала то письмо от команды. Холодное, выдержанное, без ошибок.

Только вот сердце тогда тоже не ошиблось: оно сжалось не из-за формулировки. А из-за паузы между строками.

Потому что та пауза — была прощанием.

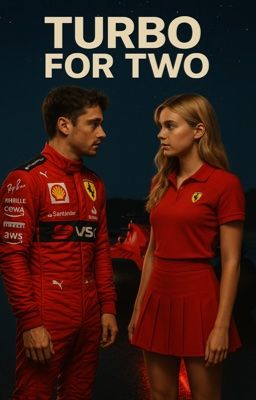

Шарль приехал через два дня после публикации. Ночью. С дороги.

Без предупреждений. Он не спрашивал, можно ли.

Он просто сел рядом, и в тот вечер они не говорили.

Потому что иногда молчание — это и есть слова.

Потому что иногда быть рядом — значит больше, чем объяснять.

Она не плакала.

Плакать — казалось уже неестественным.

Тело отвыкло от рывков.

Боль осталась в сухожилиях, но слёзы — исчезли.

— Ты вернёшься, — сказал он.

Она не повернула головы.

— А если не туда?

— Главное — не обратно.

Он не говорил, как ему тяжело было на трассе, когда на экранах появилось «SC» и замер звук.

Он не говорил, как сжал кулаки, когда Рассел оправдывался в паддоке.

Он не говорил, как заорал в закрытом боксе, стукнув по стене, когда узнал, что у неё травма.

Он — вообще почти ничего не говорил.

Но она знала.

Знала по тому, как он касался её плеча.

Не как пилот.

Как кто-то, кто в себе держит слишком много.

Она прислонилась лбом к стеклу.

Море, как всегда, было одинаковым.

Именно это бесило: ничего не менялось, кроме неё.

Макс писал. Иногда.

Пенелопа записывала глупые голосовушки.

Сара отправляла короткие клипы из старых гонок.

Отец звонил реже, но говорил больше.

— Ты не сломалась, Кики. Ты просто ушла на пит-стоп. Даже самые быстрые машины останавливаются.

Она смеялась, чтобы не расплакаться.

Но голос у него тоже дрожал.

Даже через трубку.

В один из вечеров Шарль пришёл с какой-то коробкой.

Без слов положил её на стол.

— Это что?

— Открой.

Внутри — перчатки. Гоночные. Новые.

— Для симулятора, — сказал он.

— Я ещё не...

— Но будешь.

— Откуда ты знаешь? — Он пожал плечами.

— Потому что это ты.

Он не был нежным.

Он не был утешительным.

Он не говорил громких слов.

Он просто видел в ней ту, кто вернётся. Даже если она сама в это уже не верила.

Этой ночью она не могла уснуть.

Сидела у окна.

В носках. С чашкой чая. С пледом.

Монако спал, но воздух был бодрящий.

В голове крутились заголовки.

Они сидели в кухне, как-то особенно по-домашнему — не по-настоящему удобно, но будто бы каждый занял своё место по молчаливой договорённости. Она — на табурете, прижав к себе одну ногу, закутавшись в тот серый плед, который с каждым днём казался частью её тела. Он — спиной к раковине, с полупустой чашкой в руке, будто кофе был просто поводом задержаться, а не настоящей причиной.

За окном гудел Монако. Не громко, но достаточно, чтобы напоминать, что за пределами этой квартиры — жизнь. Гонка. Движение. Моторы. Люди. Заголовки. Шум.

А у них внутри — тишина.

И чай с мёдом.

И воздух, который уже натянутый от пауз и взглядов.

Он что-то рассказывал. Неважное. Про симулятор, про Пауэлла, который на тестах ехал как будто одной рукой. Про инженера, что всё путает. Про Бахрейн — мимоходом.

Она кивала, но не отвечала.

Тело её казалось здесь, но взгляд — был где-то далеко. За стеклом, на воде, в прошлом.

— Прости, — вдруг сказала она.

— За что?

— Я тебя не слушаю.

Он чуть усмехнулся:

— Ты можешь не слушать. Главное — не исчезай.

Тишина между ними снова растянулась.

Как дорога между двумя машинами, которые идут бок о бок, но не решаются обогнать.

Она выдохнула, и голос её стал ниже. Не тише, а будто бы тяжелее.

— Ты когда-нибудь хотел... перестать любить?

Он не сразу ответил. Поднял глаза, чуть прищурился.

— Я думаю, я однажды пытался.

— Получилось?

— Нет. А у тебя?

Она посмотрела в кружку, будто бы именно там прятался правильный ответ.

— Мою мать я пыталась разлюбить всю свою жизнь.

И у меня, кажется, получилось.

Почти.

Он не двинулся. Не приблизился. Не подал виду. Но его пальцы сжались чуть сильнее вокруг кружки.

Потому что он понял — это не просто разговор. Это — тот разговор.

— Я не знаю, что ты слышал... про неё.

— Ничего.

— Это самое страшное — потому что это всё, что и есть. Ничего.

Она чуть повернула голову, и в её глазах была та пустота, что появляется не от боли, а от слишком долгого отсутствия.

— Она не умерла.

— Я понял.

— Но... будто бы и не жила. Не со мной. Не рядом.

Пальцы её вцепились в край пледа.

— Когда мне было семь, она сказала, что хочет жить своей жизнью.

Ты знаешь, как это звучит для ребёнка?

Это как если бы машина вдруг остановилась прямо посреди трассы — без аварии, без предупреждения. Просто остановилась. Потому что не захотела ехать дальше.

Он не перебивал.

Не задавал глупых уточняющих вопросов.

Он — слушал.

— Мой отец тогда сказал: «Она не плохая. Она просто не умеет любить».

А я, как дура, долго пыталась понять, как можно не уметь.

Она подняла глаза, и они были стеклянными.

— Я отправляла ей видео своих гонок. Она не смотрела.

Писала на Рождество. Она не отвечала.

А в пятнадцать — я решила, что мне хватит.

Шарль двинулся. Чуть вперёд. Ладонь его почти коснулась стола.

— Ты не должна объяснять.

— Но я хочу.

— Почему?

— Потому что ты один из немногих, кому я не боюсь показать эту дыру.

Он кивнул.

И снова — тишина.

Но уже другая. Не выжидающая.

А защищающая.

— Она знала, что я попала в «Феррари».

— Она написала?

— Нет. Но я видела, что смотрела. С её профиля.

— Ты хотела, чтобы она гордилась?

— Я хотела... чтобы она пожалела. Что ушла.

Голос дрогнул. Немного. Совсем чуть-чуть.

Но он это услышал.

— Сейчас я не чувствую ничего. Даже злости. Просто... пусто. Как будто у меня была мать — но я её вычеркнула.

Словно в истории вырезали один персонаж, и сюжет продолжился, только с дырой.

Он медленно поставил чашку. Подошёл ближе. Положил ладонь на её руку — не сразу, а как будто просил разрешения.

— У тебя нет этой дыры.

Ты сама — целая. Ты сама себя вырастила.

Себя собрала. Ты не вырезала никого.

Ты просто сделала всё без лишнего.

Её подбородок дрогнул. Но она не заплакала.

Он придвинулся. Не спеша. И она не отстранилась.

— Если хочешь — я буду рядом.

— Зачем?

— Чтобы тебе не приходилось ничего доказывать.

Она закрыла глаза.

И впервые за всё это время позволила себе просто быть.

Не сильной. Не гонщицей. Не «К».

Не дочерью. Просто — кем-то, кого держат за руку.

В комнате стало тише, когда её слова замерли — не тишина от пустоты, а содержащая больше смысла, чем звук. В воздухе повисло ожидание, и он сидел, немного наклонившись вперед, с раскрытой ладонью, молча напоминая, что поддержка — не всегда громкая. Наконец, вдохнул:

— У меня тоже была... дырка, — слова выплыли почти невесомо, но внутри создали целую бурю. — Отец... умер, когда мне было восемнадцать. Я тогда участвовал в F2 и... чуть не остановился. Потому что не понимал, как дальше, если нет того человека, который давно считал, что я всё сделаю правильно.

Пауза была короткой, но тяжелой — в ней жил весь груз молодого пути гонщика, на который упали такие категории, как жизнь, ответственность и неожиданный холод потери.

— Он болел. Долго. Мы... старались не говорить об этом. Потому что в спортзале, в униформе я — другой. Я знал, что если сломаюсь здесь, сломаюсь там. Pero... («но»), — и он проглотил комок эмоций, — сказал мне: «Смотри, сын, гоняют не только к финишу. Гоняют, чтобы быть собой. Даже когда машина побеждает, побеждают те, кто сидит за рулём. Ты — победитель не тогда, когда первые, а когда остаёшься собой, даже после швов и слёз».

Кендалл смотрела — увидела не только слова, а личину тех ночей, когда Шарль приходил к ней, уставший от трассы, но не от жизни.

— Он умер перед гонкой в Баку... — продолжал Шарль, как будто для него всё осталось в одном кадре. — И я сел в машину в понедельник, как и он хотел. В спортзал, в кокпит, домой, на трассу. И я выиграл. Но не потому, что колёса были острыми — потому что я пообещал, и сделал.

Он говорил не громко — почти шепотом, но каждое слово летело точно в центр пустоты, оставшейся от её слов о матери.

— Это меня изменило. — Он не фальшиво гордился, он сказал это тихо, без заявления, просто констатацией. — Говорят: такая потеря меняет человека навсегда. Я скажу: она меня выковала. Потому что после него я научился не бояться пустоты. Моя машина может стоять смирно, но я могу двигаться. Даже если колёса пробуксовали.

Кендалл слушала, а потом просто сказала:

— Спасибо.

Без многословности. Без обыска чувств. Просто — спасибо.

Он улыбнулся чуть, тонко, как свет в сентябре — не яркий, но согревающий:

— Никогда не бей себя.

— Я уже бью.

— Потому что ты живёшь.

Он чуть сдвинулся ближе, как бы ненамеренно, хотя каждый миллиметр был важен, словно дистанция закладывала новый поворот в их непростой трассе отношений, и сказал, медленно, будто подбирая осознанные слова, потому что понимал — сейчас не скорость, а точность нужны:

— Я никогда не мог позволить себе сломаться... не тогда, не перед тем, кто в меня верил, когда я сам в себя перестал верить. В тот момент, когда умер отец, я понял, что гонка — это не путь вперед, а испытание самой себя на возможность пройти всё — боль, потерю, страх — и остаться собой, даже если ты уже не тот, кем был.

Кендалл повернула голову. Минимальный жест, но он показал, что до этого момента она говорила не просто вслух — она делилась частью себя, а теперь слушала. Его слова отзывались где-то глубоко внутри: каждый гонщик, как и она, знает, что трасса — не просто асфальт, а зеркало, отражающее то, что было спрятано внутри. И он только что заглянул за её обёртку боли.

— Я боюсь не трассы, — продолжал он, — я боюсь, что однажды проснусь... и всё, что у меня останется — это скорость, но не желание. Когда ты нападаешь без цели, ты умираешь раньше, чем машина. Ты просто едешь дальше, чтобы не умереть раньше.

Кендалл чуть усмехнулась, почти непроизвольно, и в её взгляде читалось: «я это знаю, но как перестать?» Он услышал это без слов — потому что понимание иногда не требует формулировок, только присутствия.

— Когда мне было легче упасть, чем встать, — подчеркнул он, — я тренировался... с тем, чтобы просто вернуться. И когда я сидел в машине на старте, сердце не останавливалось от страха — оно начинало жить. То же самое может произойти и с тобой, если ты позволишь — если дашь себе шанс поверить, что ты не просто прошла остановку, а загорелась заново.

Она опустила взгляд. Пауза стала глубокой, не пустой, а наполненной — она думала о материнской пустоте, затем о себе, которая, наконец, почувствовала отклик. Отклик на его слова. Отклик на то, что её жизнь — не пауза, а путь. И можно его пройти не одной.

— Спасибо, — выдохнула она, но это уже молчание больше говорило, чем слова. Потому что благодарность в этот раз была не за утешение, а за сопровождение туда, где боль ещё не исцелена, но обрела форму.

Он не сказал «будь сильной». Он просто кивнул, и в его глазах было подтверждение: «я здесь. Не для гонок, не для драм — просто здесь».

Чай остыл. Палантин на ее плечах свернулся в лёгкий узор. И всё стало как-то тише, но не пусто — наполнено тем, чего не хватало: признанием чужой боли и пониманием, как важно иметь рядом того, кто знает цену шагу после трещины.

Необязательно словом — достаточно было присутствия, взгляда, способности быть там, где никто не видел тебя уязвимой. Именно такого простого присутствия они оба ждали, хотя не знали, как назвать. Потому что после падения важнее не скорость, а готовность продолжать.

Он не отнимал руки от её пальцев, даже когда уже не нужно было её удерживать. Просто держал — как будто в этом прикосновении было всё, чего они не могли себе позволить раньше: позволение быть уязвимыми, быть не на дистанции, не в роли, не в шлеме и не в форме. Просто — человек рядом с человеком.

Воздух между ними стал другим — чуть тяжелее, чуть медленнее, как будто комната перестала быть просто пространством и стала временным прибежищем для двоих, которым слишком долго приходилось бежать вперёд, не глядя по сторонам.

Кендалл не двигалась, но глаза её смотрели прямо — не в сторону, не вниз, не мимо. В глаза.

И он — впервые за весь этот вечер — отвёл взгляд. Не потому, что струсил, а потому, что в ней было что-то... обжигающе живое.

Что-то, что не терпело случайного.

Что-то, что напоминало, как быстро может вспыхнуть пожар, если поднести слишком близко тлеющее.

— Тебе не холодно? — спросил он.

Глупо.

Но он сказал это так тихо, будто бы сам слышал, как дрожит голос.

— Уже нет, — так же тихо ответила она.

Губы чуть тронула улыбка, совсем не для него, больше — защитная, как привычка. Но он видел сквозь неё.

Он всё ещё держал её руку.

И когда она чуть подалась вперёд, чтобы взять чашку, их плечи соприкоснулись.

Совсем чуть-чуть.

Почти неощутимо.

Но этого хватило.

Она замерла.

Он — тоже.

Мир вдруг сузился до этой точки контакта. До того, как кожа касается кожи, и воздух между ними перестаёт быть нейтральным.

Он посмотрел на неё.

Она на него.

В его взгляде — не было смущения.

Не было запроса.

Только: «Можно?»

Не в словах. В дыхании. В паузе. В нежелании уйти.

Она не отвернулась.

И это уже был ответ.

Он чуть наклонился, как будто всё ещё сомневался.

Как будто спрашивал.

Как будто хотел дать ей шанс отступить.

Но она не отступила.

Она осталась.

И этот миг — между «ещё нет» и «уже да» — стал самым громким во всей их истории.

Когда он наконец коснулся её губ — не резко, не напористо, а почти... осторожно, — мир перестал быть привычным.

Они оба перестали быть просто гонщиками.

Просто теми, кого считают врагами.

Просто пилотом и блондинкой, которых никогда не должно было быть рядом.

Это был не поцелуй, а прикосновение тех, кто слишком долго молчал.

Тех, кто выгорал.

Тех, кто боялся — но всё равно остался.

Он целовал её так, как будто внутри него что-то треснуло — не под давлением, а потому что больше не могло сдерживаться.

Целовал не «как в кино». А как будто знал, что может быть последним.

И одновременно — как будто надеялся, что будет первым.

И она...

она не отстранилась.

Даже не дрогнула.

Только вздохнула — так, как будто всё, что держала внутри, наконец вырвалось наружу.

Шатен провёл рукой по её щеке, а она закрыла глаза. Их лбы почти соприкасались. И в этом промежутке между поцелуем и дыханием жило всё, что они не могли сказать.

Он не отстранился сразу — и дело было не в нерешительности или желании продлить то, что уже и так вышло за пределы того, что можно было назвать «просто моментом», — нет, скорее, он остался вблизи не потому, что хотел больше, а потому что в его теле всё ещё гудел этот короткий, но ослепительный контакт, как будто что-то, что долго пряталось в груди, наконец получило имя, очертания и дыхание, и теперь он боялся, что, отступив, потеряет нечто гораздо большее, чем просто разрешение к прикосновению.

Лоб к её лбу, дыхание против дыхания, тишина между ними — густая, насыщенная, с той нестерпимой звуковой плотностью, которая возникает только тогда, когда внутри обоих слишком много накопленного, несказанного, скрытого за сарказмом, скоростью, проколотыми покрышками и публичными масками, и всё это в один неосторожный, слишком честный момент вырывается наружу в виде поцелуя, в котором нет ничего театрального, только сырой, откровенный огонь, который не спрашивал разрешения, а просто случился, как буря в полдень.

И она не отпрянула. Не сделала ни одного жеста, чтобы обесценить происходящее. Наоборот — в том, как она смотрела на него после, когда их губы уже расстались, но руки всё ещё не спешили разжаться, а плечи будто всё ещё помнили то тепло, что хранило прикосновение, — в этом взгляде читалось не удивление, не возмущение, не разочарование, а что-то другое, более пугающее, более трепещущее, будто она сама не ожидала, что допустит к себе не физически — ментально, на расстояние, где слова больше не спасают.

— Теперь ты объяснишь? — прозвучало это не как обвинение, не как требование, не как выстрел, а как крик из той глубины, где она давно никого не пускала.

Фраза, будто оставшаяся на коже после касания. Такая простая — но в ней было всё: тревожное «почему сейчас», немое «зачем», выученное «а не игра ли это», осторожное «а вдруг это просто реакция на уязвимость», и где-то, глубоко, как шорох на грани сна — надежда, которую она не позволяла себе произносить даже мысленно.

Он выдохнул. Не сразу. Так, будто в лёгких застряли километры слов, которые он хотел сказать раньше, но так и не нашёл форму, или право, или смелость. Он отступил буквально на сантиметр — не назад, а внутрь себя, словно искал нужный маршрут, и взгляд его опустился, не от стыда, а от напряжения — потому что объяснение требовало честности, а честность, как он знал, всегда давалась тяжело.

— Я пытался не чувствовать, — начал он, и голос его был хрипловатым, как после долгой дистанции в дождь, когда шлем сбивается, а дыхание режет холодный воздух. — С самого начала. Ты появилась... ты была слишком яркой, слишком живой, слишком громкой в мире, где я научился выживать молча. В тебе было что-то... что не позволяло мне прятаться. Ты не спрашивала, ты просто шла вперёд, как будто не знала страха. А я... я знал. Я его чувствовал каждый раз, когда смотрел на тебя.

Он замолчал. Поднял глаза — и там было всё: то, что он ненавидел в ней, потому что это рвало его внутри, и то, что тянуло, как гравитация, как безумие, как потребность.

— Ты бесила меня, — признался он, и в этих словах не было укора, только странная, уставшая нежность. — Не потому, что делала что-то не так, а потому, что делала слишком правильно. Ты ехала, будто не боялась слететь. Ты смотрела на меня — и в этих взглядах не было реверансов, не было страха, не было угодливости. И в этом ты была опасна. Потому что я начал ждать этих взглядов. Искать их. Пытаться понять, почему они на меня действуют.

Кендалл не пошевелилась. Не отвернулась. Только пальцы её чуть сильнее сжались в колени, будто сдерживая реакцию. Он видел это. И продолжал:

— Я боялся, что ты станешь для меня важной. Не просто как гонщик, не просто как соперник... а как человек. И я не знал, что с этим делать. Потому что не был готов. Я научился держать всё под контролем. Ты — разрушила это. Не потому, что пыталась. А потому что просто была.

Он приблизился. Голос его стал ниже, и в нём появилась дрожь, как в струнах.

— Я не целовал тебя, чтобы утешить. И не потому, что ты была рядом. Я целовал тебя, потому что больше не мог не делать этого. Потому что держал это слишком долго. Потому что когда ты рассказала о матери, я понял — ты настоящая. Не просто быстрая, не просто талантливая. А настоящая. Та, которая падает, встаёт, смеётся, молчит, злится. Та, которую я уже не могу не видеть.

Она выдохнула. Не сказала ни слова. Только взгляд её стал глубже, тише. Он почувствовал, как в комнате стало по-другому — как будто они наконец отпустили весь напряжённый воздух, в котором жили с самого начала сезона.

— Я не знаю, что будет дальше, — тихо добавил он. — И, наверное, это не важно. Главное — я больше не хочу делать вид, что ты для меня никто. Потому что ты — всё. Даже когда молчишь. Даже когда не смотришь. Даже когда раздражаешь.

И он замолчал.

А она всё ещё молчала.

Но в этой тишине больше не было отстранённости.

Только ожидание.

Открытое.

Честное.

Ровное.

И в её глазах больше не было вопроса.

Ответ она уже слышала.