14

«Когда сердце рвётся на трассе — его слышит весь мир.

Но когда оно рвётся в тишине — никто не замечает.»

— из комментария фаната под публикацией о травме Лэнгфорд

AutoSport International, Breaking News

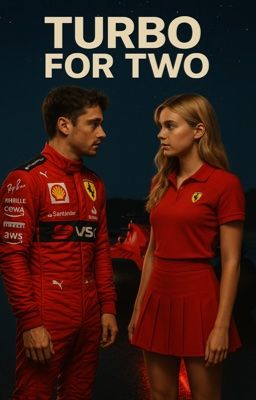

Заголовок:

Кендалл Лэнгфорд выбывает на полгода. В Ferrari возвращается Льюис Хэмилтон.

После аварии на десятом круге Гран-при Великобритании, Лэнгфорд была доставлена в госпиталь с диагнозом: полный разрыв передней крестообразной связки, частичный отрыв медиального мениска и внутрисуставное кровоизлияние.

Ferrari официально подтверждает: Лэнгфорд пропустит остаток сезона. Вместо неё команду будет представлять семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон, подписавший краткосрочный контракт до конца года.

По слухам, внутри команды обсуждаются вопросы будущего Лэнгфорд. Некоторые источники заявляют, что руководство Scuderia может не продлить с ней контракт на 2026 год.

Она прочла это десять раз. Потом ещё. Потом ещё.

Сначала — отстранённо, как будто это было о ком-то другом.

Как будто это случилось не с ней.

Не с девчонкой, которая только что завоевала своё первое «золото».

Которая обогнала Макса, которая летела, как огонь.

А теперь — лежала на больничной койке. С гипсом. С пустыми руками. С рвущейся на части душой.

Комната была стерильной, светлой, но всё в ней казалось тюрьмой.

Мир двигался где-то — за пределами этих стен.

Трассы — летели вперёд.

А она — осталась.

Позади.

Сломанная.

«Иногда гонка заканчивается не финишной чертой. А чьим-то молчанием.»

Она держала телефон, сжимая его так, будто могла выдавить из стекла слёзы.

Пальцы дрожали.

На экране — сообщение от Джо:

«Мы с тобой. Ты справишься. Мы ждём тебя.»

Но между строк она читала то, что никто не говорил вслух:

Мы не знаем, вернёшься ли ты.

Мы не уверены, подпишем ли мы тебя снова.

Мы боимся.

Она закрыла экран.

И впервые — не сдержалась.

Заплакала, беззвучно, в подушку.

Потому что боль в колене была ничто — по сравнению с болью внутри.

Отец пытался быть рядом.

Он сидел в кресле, молча, иногда приносил апельсины, которые она любила в детстве.

Но даже он не знал, что сказать.

Его молчание было как зеркало.

В нём отражалась она: гонщица, пилот, девчонка, ребёнок, который потерял дорогу домой.

И впервые с пятнадцати лет, ей захотелось всё бросить.

В это же время парень с каштановыми волосами, в чёрной толстовке, сидел в своей комнате. Окна открыты, тишина.

Монако спал, как будто ничего не случилось.

А он не спал.

Потому что не мог.

Гонщик впервые в жизни чувствовал, что что-то важное выходит из-под контроля.

Не машина, не скорость, а сердце.

Он не звонил ей, не писал.

Не знал, имел ли право.

Они не были друзьями, не были врагами, не были кем-то, у кого есть чёткое имя для их связки.

Но он помнил, как её подрезал Рассел.

Помнил звук удара.

Помнил, как она лежала на кушетке, а в глазах — страх, боль и шок.

И теперь — он знал, что она больше не выйдет на старт в этом году.

И это — бесило.

Рвало.

Давило.

Он ходил по комнате, как зверь в клетке.

Сжимал кулаки. И снова, и снова — возвращался мыслями к ней.

К девчонке с голубыми глазами.

К той, которая кричала ему в лицо:

— «Я не боюсь тебя!»

— «Может, это ты боишься проиграть?»

Он боялся. Сейчас — боялся. Не за себя.

А за неё.

Потому что она была огнём.

А теперь — лежала в холоде.

Он просидел рядом больше четырёх часов, не говоря почти ни слова, и лишь иногда, когда свет больничной лампы слишком резко падал ей на лицо или когда монитор издавал резкий, щелкающий звук, поднимал взгляд, проверяя, всё ли в порядке, словно она всё ещё была той девчонкой, что падала с велосипеда у порога их дома в Англии и плакала не потому, что больно, а потому что боялась, что он скажет: "Я же предупреждал". Он никогда так и не сказал. Ни тогда. Ни позже.

И вот теперь он снова сидел рядом, немного сутулый, как будто с каждым её швом, с каждой перевязанной жилкой, с каждой таблеткой в системе капельницы становился старше на несколько лет. Он казался уставшим, не от времени — от бессилия. От того самого мужского, отцовского бессилия, которое гложет изнутри: когда ты не можешь обменять её боль на свою, не можешь забрать перелом, не можешь подставить плечо вместо карбоновой стены, в которую она врезалась. Он мог бы, дал бы, сдал бы всё, даже себя, если бы это что-то изменило. Но — не мог. И это было самое ужасное.

— Я поеду домой, Кики, — сказал он почти шёпотом, не потому что боялся разбудить её, а потому что всё внутри него требовало этой мягкости, будто грубость — даже голосом — сейчас могла разрушить её изнутри окончательно.

Она не ответила сразу. Только чуть повернула голову, чтобы посмотреть на него. Не в лоб. Не прямо. Скользящим, тяжелым, почти равнодушным взглядом, за которым стояла такая усталость, что даже его сердце, пережившее всё — от безденежья до первых её заездов — дрогнуло.

Он не был тем, кто отступает. Он был с ней в картинговых залах, ночами собирал документы на гранты, выпрашивал шины, рисовал трассы фломастерами на обоях, когда ей было десять и она говорила: "Я научусь как Макс. Лучше Макса". И теперь — он стоял здесь, посреди белой палаты, в которой всё казалось каким-то неестественно враждебным: даже занавеска, даже этот ужасный запах санитайзера, даже простыни.

— Я не уезжаю. Просто... ты поспишь. Тебе нужно. А я завтра с утра. Я обещаю, — добавил он, и голос чуть дрогнул, как будто он не до конца был уверен, верит ли сам в это обещание.

Она кивнула. Почти незаметно. Без слов. Без упрёка. Без просьбы остаться.

Но он знал, что это было не согласие. Это было её: "Не хочу быть для тебя тяжёлой. Даже сейчас."

Он наклонился, поцеловал её в лоб — так же, как тогда, перед её первой гонкой на настоящей трассе, когда она была слишком возбуждённой, чтобы есть, и слишком юной, чтобы понять, чего она добивается.

— Ты справишься, — сказал он тогда. И сейчас повторил те же слова, хотя уже знал, что за этим стоит не просто старт. А боль, операция, слухи, пресса, контракт. Потеря.

Он вышел не сразу. Постоял у дверей. Долго. Как будто боялся, что, если уйдёт, всё останется именно таким. Как будто его отсутствие станет финальной точкой. Как будто от этой двери зависела её судьба. Потом всё же толкнул ручку и исчез. В тишине.

Дверь закрылась медленно. Не со щелчком. С каким-то упрямым скрипом. И в этой звуке было всё: прощание, тревога, невозможность остаться и невозможность уйти навсегда.

Она не знала, сколько времени прошло.

Может быть, пятнадцать минут. Может быть, час. Может быть, ночь уже растворилась в утре, а может, всё это происходило в каком-то вечно жующем себя времени, которое тянулось вязко и глупо, как карамель, которую не можешь проглотить.

После того, как отец ушёл, не выключив свет, как всегда — оставив его "на случай", будто бы боялся, что она снова станет маленькой, что встанет ночью в темноте, испугавшись чего-то, что живёт под кроватью, — в палате стало не тише, а наоборот. Всё вокруг зазвучало.

Сначала — капельница, равномерный, как метроном, щелкающий звук, который раз за разом уводил её в никуда. Потом — холод, которого, казалось, не было, пока она не осталась одна. Он скользнул под одеяло, как-то снизу, тонко, как исподтишка.

И, наконец — мысли.

Это они кричали громче всего.

Разные. Глупые. Лишние.

Некоторые — острые, как стекло,

другие — липкие, как жирная бумага, на которой осталась реклама:

«Кендалл Лэнгфорд — новый вызов. Но сможет ли она доказать, что достойна места в "Феррари"?»

Эта фраза жила в ней уже давно, но теперь казалась не заголовком, а приговором.

Достойна. Слово, от которого тошнило.

Как будто нужно было каждый раз доказывать. Как будто каждый круг, каждое торможение, каждый миллиметр на пит-лейне был не для победы, а чтобы люди, которые никогда не держали руль в руках, сказали: да, ладно, пускай будет.

Теперь они не скажут.

Теперь они скажут: Сломалась. Не вывезла. Переоценили.

Она не была сделана для тишины.

Она жила в звуке моторов, в скрежете тормозов, в разрывающем грудь ускорении, когда каждый мускул работает слаженно, когда внутри больше нет слов, только инстинкт — и ты, и трасса, и то, что между вами.

Сейчас — было ничего. Пластиковый подоконник. Серое небо за окном.

Слишком белые стены.

И она. Впервые за долгое время — ненужная даже себе.

Она закрыла глаза, но не спала.

Просто пряталась.

Словно где-то в глубине себя ещё могла найти то место, где она не сломалась, где всё было до, где не существовало десятый круг, Рассел, удар, кровь, страх, и этот чёртов крик по радио:

— «She's not responding.»

Потом, как ни странно, пришла мысль о нём. Не сразу, не ярко. Не в виде лица или звука. Скорее — ощущением.

Тем раздражающим, нескладным, перчим, с привкусом алюминия и перегретого бензина, ощущением Шарля Леклера,

который всегда приходил в её зону комфорта как шторм — быстро, громко и с насмешкой.

Она вспомнила, как он стоял на фотосессии — в тени, в солнцезащитных очках, с этим своим прищуром, в котором не было ни одного шанса угадать, смеётся он или злится.

Вспомнила, как он назвал её "жеманной" — громко, чтобы все слышали, хотя говорил будто между прочим.

И как она, впервые за много недель, почувствовала злость не на себя, не на травму, не на прессу,

а на него.На этого парня, который умел быть раздражающе спокойным, когда её штормило, и остро язвительным, когда она хотела молчания.

Она думала, что ненавидит его.

Но сейчас, лёжа в холодной палате, в которой даже собственное тело казалось чужим, поняла: она скучала по его голосу.

Скучала по его взгляду, который сканировал её от макушки до носков не с вожделением — с анализом.

Как будто он всегда искал в ней трещину, чтобы ткнуть туда и посмотреть, как она отреагирует.

Но теперь — не было трещины.

Была трещина вся она.

И она бы, может быть, всё отдала,

лишь бы он появился, сказал что-нибудь дурацкое, протянул бутылку воды и усмехнулся:

— Ну, поди, не конец света, блонди.

Она бы ему ответила.

Грубо. Отрывисто. Как всегда.

А потом — уснула бы.Потому что с ним — можно было злиться, а злость была лучше, чем страх.

И всё же его не было.

Ни воды. Ни усмешки. Ни голоса.

Только ночь. И холодная капельница.

И её имя, которое уже начало исчезать из заголовков.

Он не знал, как стоять под этим зданием

Он не привык ждать.

Он не был из тех гонщиков, кто терялся в тени, кто топтался на месте, кто медлил, когда можно было действовать. Он учился атаковать — по внутреннему радиусу, без колебаний, со знанием риска и с равным к нему пренебрежением. Он знал, что такое выбор в долю секунды. Он знал, как выжить в миллиметре от чужого крыла. Он знал, как на грани гравия вернуть машину в игру.

Но он не знал, что делать, когда та, кто ещё почти вчера улыбалась ему с подиума,

сейчас лежит в палате с перевязанным коленом, и не говорит — ни с кем.

Он стоял у входа в госпиталь, руки в карманах, капюшон надвинут на лицо, не потому что хотел спрятаться от людей — он пытался спрятаться от самого себя. От своего бессилия. От того, что внутри него с момента аварии не утихал один звук — звук скрежета, торможения, голос гон-инженера, а потом:

— «Кендалл не отвечает.»

Секунды, когда она не выходила из машины,

били по нему сильнее,

чем любая авария, в которую попадал он сам.

Он не был ей братом.

Он не был её другом.

Он тем более не имел никакого права на беспокойство,

и всё же — эта тревога грызла его изнутри с такой больной яростью,

будто она принадлежала ему.

Он поднялся не сразу.

Сначала — постоял.

Потом — прошёлся вдоль здания, будто искал что-то глазами в окнах, будто если бы её увидел, если бы случайно поймал её профиль, это дало бы ему разрешение.

Но окна были пустые. Как и коридоры.

Шарль понимал, что это глупо.

Что сейчас он будет казаться тем, кто явился слишком поздно, тем, кто отмалчивался, тем, кто не знал, как подойти — и в этом был бы прав. Он действительно не знал. Потому что всё, что было между ними до этого — их пикировки, её фраза «может, это ты боишься проиграть», его «жеманно» с кривой усмешкой, её глаза, сверкающие в полутьме гаража — всё это было игрой. Острым диалогом. Перетягиванием.

А сейчас — не было игры. Была она.

Сломанная. Молчащая. Одинокая.

И он не мог объяснить, что для него значит её молчание. Не потому что оно его обижало. А потому что оно его пугало.

Когда он вошёл в лифт и нажал кнопку нужного этажа, ему казалось, что свет потолка режет глаза. Слишком бело. Слишком ярко. Слишком больнично. Его тело, привыкшее к кокпиту, к вибрации двигателя, к запаху шин, чувствовало себя лишним здесь, в коридоре, где пахло спиртом и где тишина не значила сосредоточенность, а значила — боль, долгую, скользкую, без скорости, без шансов отыграться.

Он подошёл к двери.

Остановился. Просто стоял. Неуверенно.

Словно паренёк в дебюте, которому дали шанс, и он боится его испортить.

Он услышал, как что-то щёлкнуло внутри — может быть, кондиционер, может — мысль.

И только потом толкнул дверь.

Блондинка лежала почти так же, как он её представлял. Немного повернувшись к окну. Смотрела не на улицу, а в себя.

Шатен сразу понял: она знала, что он войдёт.

И всё же — не обернулась.

Только сжала пальцы на покрывале.

Маленькое, тонкое движение, но в этом было всё.

Он подошёл. Не близко.

Прислонился к стене, руки скрестил на груди.

— Я не знал, стоит ли приходить.

— Ты же не привык спрашивать, стоит или нет, — ответила она. Голос был глухой, как будто проглоченный.

— Сейчас... всё по-другому.

— Да. Сейчас ты не шутишь. Не говоришь, что я жеманная. Не раздражаешься. Что случилось? Вдруг я перестала быть забавной?

Он закрыл глаза на секунду.

Потом медленно выдохнул.

Почти тихо:

— Мне было страшно, Кенди.

Эти слова — единственные, которые прозвучали без игры. Без маски. Без их обычного танца из уколов и полутонов.

Он не говорил «ты мне нравишься», он не говорил «я волновался», он не говорил даже «ты нужна».

Он просто сказал — «мне было страшно.»

И этого хватило.

Она отвернулась. Но не потому что не хотела его видеть. Потому что в глазах — что-то дрогнуло. И это было ближе к слезам, чем она могла себе позволить.

Он хотел подойти, хотел сесть рядом, взять её за руку. Сказать, что будет с ней на каждом шаге, что это не конец, что она не сломана, что она — их гроза, их шторм, их золото.

Но не сказал. Только стоял. Долго.

И она не выгнала.

Свет пробрался под веки почти мягко, без усилия, не из тех, что вырывают из сна, а из тех, что медленно растворяют его, оставляя после себя что-то тягучее и несобранное, как недопитый чай на дне чашки, забытый с вечера. Ощущение чужеродности в теле не исчезло — боль, расползающаяся в колене, и эта особая тяжесть, когда каждый сустав напоминает: ты — не цельная. Но впервые за долгое время эта боль не была единственным, что наполняло воздух.

Комната была тише, чем обычно. Не потому что исчезли звуки, а потому что они перестали быть важными.

Сквозь тонкие жалюзи солнце клалось полосками на пол, рисовало почти невидимые узоры на подоконнике, по которому, кажется, прошлись чьи-то пальцы — совсем недавно, чуть надавливая, оставляя невидимые знаки. Стул у стены был пуст. Но кресло — нет.

Он сидел, откинувшись назад, со скрещёнными ногами и чуть опущенной головой, будто заснул не потому что хотел, а потому что тело сдалось. Свет касался его лба, скользил по линии скулы, застревал в ресницах. Одежда мятая. Плечи напряжённые даже во сне. Тот, кто умеет не расслабляться — даже в момент покоя.

И было в этом что-то... тревожное.

Как будто человек, что провёл ночь на жёстком кресле под гулом больничной вентиляции, был не просто "тот парень из команды", не просто пилот из соседнего гаража, не просто парень, с которым пару недель назад танцевали на вечеринке, почти задевая плечами.

Как будто что-то между ними треснуло.

Только не в сторону разрушения.

А в сторону приближения.

Он проснулся не сразу.

Медленно, по чуть-чуть, как оживает машина после пит-стопа — не рывком, а через внутреннее напряжение, в котором каждая деталь ждёт разрешения двигаться.

Не сразу посмотрел.

Потянулся. Поймал затылок. Провёл ладонью по лицу, чуть надавливая — как будто пытался стереть усталость. А потом — повернулся. И взгляд зацепился. Не отвести. Не прятаться. Не спрятать.

— Ты спал, — сказала, почти неосознанно.

— Долго?

— Достаточно, чтобы доказать, что тебе не всё равно.

Губы дрогнули. То ли усмешка, то ли защита.Ответа не последовало.

Но присутствие не исчезло.

Не было ни цветов, ни объятий, ни драматичных "как ты?".

Было только это странное, почти интимное молчание, в котором каждый взгляд говорил больше, чем могли бы тысячи слов.

Хотелось спросить: зачем ты здесь.

Хотелось сказать: спасибо.

Хотелось задать вопрос: сколько ещё ты будешь прятать то, что горит в тебе всякий раз, когда мы сталкиваемся взглядами.

Хотелось...

Но боль в колене была слишком настоящей.

Слишком острой. Слишком живой. Чтобы говорить. О чём-либо ещё.

Он встал. Медленно.

Вода в графине была тёплой.

Стакан — пластиковый.

Он налил молча. Протянул. Не посмотрел в глаза.

Когда взяла — пальцы коснулись его.

Мгновенно. Холодно-горячо. Точно.

Эта связь — она была между ними всегда.

Но теперь она резонировала внутри громче.

Не было слов.

Но они оба знали: с этого утра уже ничего не будет по-старому.