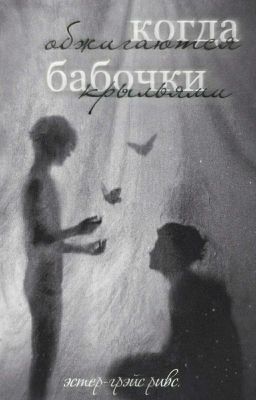

Пролог. (perpetua)

Писателю и Писательнице.

Я вас люблю.

ВЕЧНАЯ.

Halsey — Ghost

Marshmello feat. Khalid — Silence

Bear's Den — When You Break

— Не уезжай, — я цепляюсь за рукав огромной кожанки, но мальчик лишь качает головой. Закрывает горько-карие и отворачивается. — Слышишь, Тео? Не надо, — мальчик не слушает. Всего лишь шепчет: «дождь идёт, вернись в Крылатый, Бабочка». Повторяет одно и то же, как в день твоей смерти.

Или моей.

Как двадцать восьмого.

Я всхлипываю. Не смотрю назад, но знаю, что дома размыло от дождя, и только Крылатый стоит недвижный, непоколебимый, решительный, охраняет свою защитницу, а свет на втором дрожит, скатывается в кораблики, в лодочки, в бутоны на стенах, раскрывается из-под ресниц Крылатой Королевы и стекает слезами куда-то вниз.

В млечный космос.

В мир, где тебе больше неоткуда взяться. Неоткуда показаться счастливым, рыжим и кудрявым, прямо как я, с ямочками на щеках и татуировками, как у твоего старшего брата, молчаливого Писателя и брошенного сына. В мир, откуда Художница бежит, где все Писательницы верные и по-настоящему понимающие. Искренние.

Я мотаю кудряшками, трясусь от рыданий, а очнуться всё никак не могу. Завитушки лезут в лицо, в глаза-озёра, подскакивают на ветру, превращаются в пепел в плену горячих пальцев. Тео притягивает меня к себе, и я надеюсь, что он передумал, но мальчик целует меня в макушку и приглаживает руками мои каштановые и напевает, точно зная, что убежит.

— Ты же поймёшь, Бабочка. Лучше всех поймёшь, — Дилан Тео покачивается. Он смотрит на меня со всей своей любовью, всем своим волшебством в одном единственном взгляде. Моё солнце взблёскивает на его ресницах, отражённое по краям зеркальными зрачками, такое же пыльное, как в твоих снах, в веснушках — следах от поцелуев. — Ты уже вся холодная.

— Сделай усилие, — не слушаю я, — пожалуйста, — прошу в тысячный, сама себе не веря. Шоколадный мальчик тоже мне не верит, поджимает губы и смотрит вверх. Выдыхает, чтобы не заплакать, трясётся, превращается в ещё более сказочного. Боится стать героем моих сюжетов и снов, а на самом деле, на это надеется, и только об этом мечтает. Что-то бормочет и убеждается в том, что твоя смерть самая настоящая, и даже мной не придуманная.

Да я ведь и не написала бы о таком.

— Мне казалось, мы все смирились, — выпаливает подошедшая Глэдис-Саманта. Мама-пианистка загибает длинные пальцы и пытается быть самой спокойной. В её синих радужках перемигиваются огонёчки, и она знает, что сейчас очень красива — от этого ей ещё более радостно.

Она мёрзнет под дождём, повторяет что-то про дом и умалчивает про Крылатую. Прилетает, как будто её ждали. Впервые хочет, чтобы о ней не забыли, хотя до этого все семнадцать лет не признавала, считала нас потерянными.

Тео устало опускает плечи, вертится, и я знаю, что мне его ни за что не удержать. Тру ледяные запястья, растираю дождь, как лекарство, как блестящую мазь и прошу первый день лета сотворить чудо, отговорить Тео ехать туда, где его не ждут.

Мама тянет меня назад, а сама шепчет: «не позорься, хватит». Я гляжу твоему брату вслед, рассыпаюсь, пугая маму и Художницу, тоненькую, с тёмными кругами под янтарными глазами, такую изящную и хрупкую, как ветер. Свою родную и младшую сестру.

— Сделай усилие.

Или нам навсегда обречёнными?

— Обречёнными, Бабочка.

— Неужели не сможешь? — Тео разводит руки в разные стороны, пропадает с яблочными леденцами и слезами в горько-карих. С ракушками, понапиханными по карманам и с заметками Художницы, где она расписала про любовь Тео. Про его солнечную, самую живую и Огненную.

Может он к ней и бежит? Ищет её, чтобы посвятить ей все свои стихи и всего одно сердце.

Я тру щёки чёрными рукавами, а мама отнимает мои руки от лица и всё причитает.

— Неужели не сможешь? — говорит на этот раз уже мне, сверкает кристально-синими, а потом закрывает пушистые ресницы, чтобы не смотреть в мои глаза. Волосы её красиво вьются, насыщаются талой водой и гладят бархатные щёки рыжеватыми полукольцами.

Глэдис-Саманта презирает.

Всё, что остаётся после меня — огромная пустота, тяжёлая, тянущая вниз, к земле. Или даже ниже. А всё, что до меня — прозрачное, будто ненастоящее, хотя это не так. Маме это во мне и не нравится — не-вера, но на самом, я верю, только в своё, зарытое под землю, забытое.

Я верю, а всем видится, что нет.

Крылатый без нас задыхается, раскрывает крылья, а потом падает. Его плач, как музыка, растекается, забивается в ямки, превращается в ручейки. Его музыка — слёзы, солёная и живая. Пульсирующая из под глубин, Королева знает.

А Художница — нет, она не находит себе места, бродит, боится, что утонем. Дрожит вместе с лампочками на втором этаже, прикладывает тонкие ладони к запотевшим стёклам и выискивает нас с Шоколадным мальчиком взглядом. А Тео бежит. От него остаётся только дождь, танцующих на бледных веках, масляных и горячих. И кожанка на моих сутулых плечах.

— У тебя глаза красные, — говорит мама, протягивает ко мне руки, но я отступаю.

Неужели нам навсегда скорбящими?

Где-то вдалеке вспыхивает день, солнцем, из-под самой вышины, лёгкой поступью разлетаясь по облакам, раскалываясь в небе очередной звездой. Красным карликом. Мы не принимаем, не верим, мучаемся. Пианистка нас так и зовёт, мучениками. И Фигурист ей верит.

— Я же вернусь в твой любимый, — до меня долетает, — в твой любимый ноябрь, — шёпот.

А я молчу, потому что мой любимый — май. Мой любимый и самый ненавистный.

В солнечных городах солнечные дожди, а у нас самые красивые грозы лишь в конце весны. Растут зарницами, заполняют небо, возвращая его к жизни, к самому родному и неприступному времени, вспыхивают в грустных глазах, чтобы потом обратиться слезами.

Тео машет мне ладонью так приветливо, будто возвращается, а не убегает в первый день лета. Мама в своих солнцезащитных очках мотает головой и ведёт меня в дом.

— Высушишь волосы и ляжешь спать, Грэйс, — говорит она, — если захочешь, Крылатая тебе что-нибудь расскажет, полежит рядом, пока не заснёшь, — я киваю, не нахожу слов и еле плетусь в сторону мифического и скрытного. Самого близкого, но такого далёкого, с окнами-мирами, со стёклами-зеркалами, с тяжёлыми дверьми, но самым невероятным зимним воздухом. Живым.

Лив придерживает меня за плечи, глядит, отмечает: «а мы с тобой уже почти одного роста, Бабочка», улыбается уголками малиновых губ. И так же мягко: «не оглядывайся».

— А я и не думала, — отвечаю я, Художница кивает, убирает мои курчавые в косу, а свои идеально прямые в колосок. Проводит цветными ладонями по моей спине и что-то на своём приговаривает, так ярко, что понять её смогут только настоящие. Не сломанные.

— Будет больно, — говорит, и слова её кажутся мне предсказанием, обещанием глупому сердцу.

Тео прощается сквозняком и белёсыми дорожками на щеках, улетает к заблудившемуся солнцу и теряет нас.

Разве может быть ещё больнее?

Я останавливаюсь около зеркала и гляжусь. Крылатая Королева подкрадывается незаметно, появляется, обнимает меня сзади, а сама не отражается, приговаривает, что я её звала.

— Идём, Бабочка, — просит. Беспомощно улыбается и загорается, сливаясь с горизонтом, вспыхивая точечками около самых блестящих на свете глаз. Я ловлю Крылатую у самой земли, дрожащей под нашими ногами, обмякшей из-за вечных дождей, потому что без них — никак, особенно в нашем недостроенном городке.

Королева не плачет. Королева мечтает ужиться с мыслью о том, что дети тоже умирают.

Я убираю пряди волос ей за уши, бережно, уверяю в том, что слышу.

— Честно, — Королева успокаивается.

— Зови меня, Бабочка.

— Крылатая, — повторяю, — Ханна, поможешь?

Твоя мама кивает, облизывает бледные губы-ниточки и признаётся.

— Знаю, что не слышишь, — говорит.

Я не отвечаю. Вспоминаю всё то, что наказывала Глэдис-Саманта.

Крылатая забирается под воздушное одеяло, вздрагивает, а потом, когда небо опять озаряется, замолкает. Реки проглатывают дожди-таблетки и засыпают. Будто осень — снотворное. Будто мы — бессонница. Я собираю пыльцу по крупинкам, в сердцевинки, сердцевинки — в цветы. В комнатах на первом пахнет одуванчиками и торфом, лунными увесистыми камнями и землёй. Будто Крылатый слеплен из глины, сплетён из вéнок Вселенной. Крепок.

Королева закрывает глаза. Она отворачивается от глиняной стены, где проклёвываются первые ростки, которые так глубоко заснули, что проснулись лишь сейчас, летом.

— Представь, что ты — жар, — я веду кончиком пальца по ладоням Ханны, — представь, что твоё тело тяжёлое и тёплое, — говорю, а сама ложусь рядом, на самый краешек кровати. Даю себе слово, что не засну, иначе мама снова окажется права. Веки Королевы трепещут, просвечивают тёмные глаза и пустые зрачки. — Представь, что ты лежишь под нашим самым тёплым дождём, он разрушает всё-всё: дома, целые города, даже самые высокие башни. Дороги, сады, школы, парковки, книжные магазины и цветочные тоже.

Забирает всё на своём пути. Жадно глотает, гремит, ударяется, но, добираясь до тебя, останавливается. Забывает обо всех своих разрушениях и глядит лишь на тебя, — Крылатая кивает, натягивает на себя тонкое летнее одеяло. Она шепчет одними губами, но я больше не пытаюсь разобрать, что именно. — Он дышит рядом с тобой по-настоящему, а не так, как раньше.

— А я? Я дышу? — твоя мама обеспокоенно сжимает мою ладонь, но я глажу её по волосам и мурлычу: «конечно».

— Ты самая сильная для него. Самая живая. Ты лежишь, и земля под тобой плавится, продавливается, притягивая тебя к себе, зовёт. Тебя касается огненное ядро, но ты ничего не чувствуешь, ты — жар, Крылатая. Жар. Свет от тебя разлетается брызгами, и никак иначе.

Крылатая верит.

Я сонно хлопаю глазами и смотрю вокруг. Твой дом мягко поёт, соглашается. Его шёпот слышится гулом, шуршанием волн, словно за окном бесконечное море.

— А Воин, Бабочка, — Крылатая вздрагивает, я вместе с ней. И небо тоже. Срывается, останавливаясь у самой земли, остывая. Пылающий дождь поит её. Кожу щиплет. Я догадываюсь, что мама осталась на улице наблюдать за грозой, уткнулась ватной щекой в тёмно-розовую кофту и плачет, и наверняка уверяет себя в том, что это всё июнь. Виновник. И ненавистные кудряшки.

— Что?

— Он тоже чувствовал себя таким? Сильным? Слышал, как земля звала его?

— Слышал, Мотылёк. Все слышат.

Крылатая засыпает, тихонечко сопит и исчезает солнечными зайчиками. Молодые ростки окольцовывают её запястья, растут, наблюдая за самой очаровательной на свете.

— У тебя щёки мокрые, — подмечает Художница, улыбается, обнимает себя руками и покачивается, с пятки на носок — с носка на пятку.

Я провожу рукой по щеке — и, правда, мокро.

— Да нет, — отмахиваюсь, — это дождь, — шепчу онемевшими губами и качаю кучеряшками туда-сюда, туда-сюда. Дождь или надуманные рифмы, влажные и тягучие, самые родные и обязательно пасмурные.

Мама врывается в дом и просит Ханну поставить сапоги сушиться.

Стены Крылатого врезаются в свет.

— Мотылёк спит, — отвечаю я, и мы с ней смотрим друг на друга. Глэдис-Саманта шепчет мне одними губами, что надо ходить тихо, на цыпочках, и я соглашаюсь. Мама выключает лампочки во всём доме, чтобы ненароком нашу ненаглядную не разбудить и зажигает на Крылатой кухне свечку.

Огненная капелька танцует, тянется к остальным, таким же пламенным, но слепым. Талым. Мама-пианистка гладит пыльное стекло, будто следует за нотами. Дождь пробирается через самые тяжёлые тучи и облака и падает радостно, бренча звонкими о ступеньки и купольные крыши.

Маленький щенок выкатывает глаза-бусинки и тоже засыпает. Я провожу рукой по бежевой шерсти и слушаю наше лето.

Искристая кровь течёт по венам, собираясь в сердце беззвучными, запоздалыми отголосками. Землю разрезает тысяча звёзд, и внутри каждой из них — ты.

— Тебе грустно? — спрашиваю у мамы, а она пожимает плечами.

Глэдис-Саманта говорит, что Крылатый — Сонное Царство, кружится вокруг Художницы, а потом обессиленно вздыхает. Она хлопочет, заваривает чёрный чай, расставляет вещи по своим местам, не притрагиваясь к потрёпанным блокнотам Воина, к его аккуратным заметкам. Всё просит о том, чтобы дождь поскорее закончился.

А он всё идёт и идёт, не обрываясь ни на секунду. Не останавливаясь.

Когда наступает темнота, все отчаянно пытаются от неё спастись, создают недосягаемую крепость. Я смотрю и смотрю, пою вместе с небом, тогда, когда мама уже не может разлепить тяжёлые веки.

Я думаю про Тео. Добрался ли он до нового дома? Одолел ли тоску? Одолел ли себя?

Я думаю про тебя.

Мир медленно крошится, ускользает из-под ног самой ароматной пыльцой. С каждым вздохом твоё дыхание теплеет, становясь лишь сумеречным шорохом.

— Дождь — это вечность, перерождающаяся каждый день, во всех твоих мирах брызжущая по-особому.

Со всей своей нежностью и присущей только ей жизнью, шуршит и расползается.

— Дождь — это дом. Дождь — это моё воспоминание о тебе, слышишь, Воин?

Я хочу думать о тебе всегда, когда идёт дождь.

Моя любовь к тебе — дождь.

Мой дождь — это ты.