МААХДИ. ИМЯ ТРЕТЬЕ.

«Да будет любовь Бога с нами и всеми преданными мужчинами и женщинами, кто следует Закону (Аша)»

(молитва Божественной Любви - приносит гармонию в общении с другими людьми, избавляет от ненависти и злости)

Жажда жгла изнутри, огнем полыхая по венам... Маахди пришел в себя, чувствуя, как горло саднит, будто он долго кричал. Последнее, что отпечаталось в памяти, это лицо эфенди, обращенное к нему. Учитель что-то говорил, но Маахди не мог разобрать слов, не мог сказать что-либо в ответ, не мог даже пошевелиться. А потом перед ним распахнула объятия темнота.

Пошарив рукой по земле возле себя, он нащупал бурдюк с водой. Присев, Маахди сделал несколько жадных глотков и осмотрелся. Как бы ему хотелось, чтобы все произошедшее оказалось сном, но Башня Молчания (1) громадой высилась за его спиной. Он дополз до стены и оперся на каменную кладку. Где-то сверху слышался шум крыльев и клекот огромных птиц. Отчаяние затопило душу, и только что выпитая вода выплеснулась обратно, оставляя во рту привкус желчи. Разве кто-то сможет выдержать хотя бы сутки в этом месте?!

Пошатываясь, он поднялся на ноги и устремился по дороге прочь от громадины Башни. Повернув на развилке в противоположную от города сторону, Маахди упрямо шел дальше, заставляя себя не думать об Абу. В памяти всплывали обрывки мантр и молитв, но сейчас в душе не было места ни для бога, который его предал, ни для воспоминаний о родственной душе, которую он потерял.

Он не знал, сколько времени брел по дороге, его ступни кровоточили, а все тело нещадно болело. Но, когда сзади послышался топот лошадей, животный страх придал сил, и Маахди устремился вперед. Он даже смог пробежать несколько метров, прежде чем на горле оказалась петля из веревки, а потом он узнал голос Фаруха:

– Никому не прикасаться к нему! Не смотреть, не разговаривать.

Он приближался к нему как демон возмездия, огромный, одетый в доспехи, с любимой дубинкой, вытесанной из гранатового дерева. Когда первый удар опустился на голову, и свет в глазах померк, Маахди был ему даже благодарен.

Лучше уж смерть, чем такая жизнь.

«Маахди... Маахди... Где ты?..»

Что это за голос? Почему звучит так знакомо? Почему в нем так много сожаления и боли?

«Маахди...Море! Ты – море! Помни!.. Маахди!»

Море... Ласковая колыбель жизни. Перед глазами пронеслись картинки с россыпью белых глиняных домиков на лазурном берегу. Этот город – такой родной и знакомый, в котором смена времен года была незаметна, и разбавлялась песнями моряков и огнями костров у воды. Это время блаженного детского счастья, полетов во сне и целующих небо чаек. Это руки отца, распутывающие сеть, и ярко-голубые, словно сапфиры, глаза мамы. Это журчащий переливами голос, поющий на незнакомом языке. Его ослепило яркое солнце, и он непроизвольно закрыл глаза.

А когда распахнул их – ничего уже не было, лишь тьма вокруг, в которой угадывалась громада Башни, и боль, заполнившая каждую клеточку избитого тела. Когда она добралась до сердца, он снова отключился, и на этот раз не было никаких счастливых картинок, его утянула за собой темнота.

Маахди очнулся далеко за полдень. Кожу жгло полуденное солнце, и он непроизвольно отполз в тень, прижимаясь спиной к камням, еще хранившим прохладу ночи. Его одежда, пропитавшаяся потом и кровью, теперь задубела и неприятно царапала кожу. Маахди огляделся, пытаясь сообразить, в какой стороне ручей, кажется, он видел его, когда был здесь с Абу. Внезапно его внимание привлекло яркое пятно на дороге. С трудом поднявшись сначала на четвереньки, а потом и на ноги, он доковылял до поворота.

Там в узлах из яркой парчи обнаружилась одежда, бурдюки с водой, немного сыра, кусок вяленого мяса и ломоть хлеба. В отдельном сундуке из темного дерева, брошенном на обочине дороги, нашлись его любимые книги с текстами древних суфиев, кошелек с монетами и росток граната, бережно завернутый в тряпицу. Вывалив все на дорогу, Маахди сел посреди вещей и обхватил руками голову. Для чего ему все это? Он поднял лицо к небу и рассмеялся.

– Будь ты проклят! Проклят! Проклят! – кричал он то ли Богу, то ли единственному человеку, которого, казалось, любил.

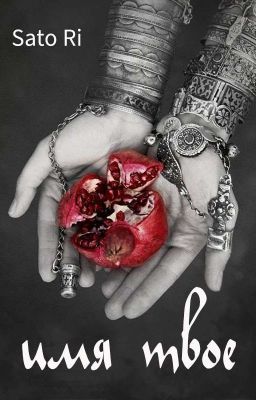

В дорожную пыль полетели монеты и книги, но росток граната.... Маахди погладил нежные листья и прижал его к груди. Собрав одежду и все, что было из еды, он затянул узел и отправился обратно. Вернувшись, Махди посадил росток у входа в Башню, пожертвовав водой из одного бурдюка, чтобы полить.

– Возможно, из этой затеи ничего не выйдет, но стоит хотя бы попытаться, – сказал он то ли себе, то ли тонкому ростку, робко расправившему свои листья.

***

Теперь каждый его день был похож на предыдущий. Заметив приближающую похоронную процессию, выходил и терпеливо ждал у Башни, когда родственники, отдав последние почести, оставят тело, завернутое в белый погребальный саван на дороге. Он смотрел как менялись их лица, как стиралась с них память и боль, а в глазах настоящее становилось прошлым. Только Маахди знал, что те, кто ищут пристанища в следующей жизни, в этой обретают в его душе дом, но молчал об этом. Пусть прячут сокровища в ладонях, отправляясь в последний путь.

Когда все уходили, он спускался и поднимал тело в Башню – там он освобождал его от погребальных одежд и размещал в нужной нише верхней площадки. Огромные птицы, взмывающие при его появлении в небо, молча кружили, ожидая, когда он закончит свою работу, а стоило ему скрыться на лестнице, ведущей к выходу – устремлялись вниз выполнять свою часть работы. Между ними установился нейтралитет, и Маахди это более чем устраивало – они не трогали его, он не трогал их.

Его дни складывались в недели, затем в месяцы, а потом в года. Иногда он подолгу стоял на вершине Башни, наблюдая, как солнце прячется за горизонтом. Шли дни... Где-то уходили в прошлое люди, события, целые города, лишь только здесь время остановилось и застыло мутной каплей смолы, в центре которой, подобно мухе, оказался он сам.

Поначалу Маахди еще строил планы побега, но потом отказался от этой затеи. Трудно было понять, но он будто почувствовал ответственность за это место, стал его частью и принял такую судьбу в своем сердце. Он словно сам был каждым из тех, кто дожидался последней услуги от этого мира, укутанный в белый саване на дороге. С каждым из них Маахди умирал, и для каждого становился проводником. О прошлом напоминал лишь краткий миг, когда он вглядывался в застывшее лицо, и с губ срывался еле слышный вздох облегчения.

В ночь, когда эти чувства ослепили сиянием разум, разразилась жуткая гроза. Ветер бушевал всю ночь, а небо, казалось, стремилось утопить землю непрекращающимся ливнем. Маахди начал всерьез опасаться за свое деревце, которое не только выжило, но и окрепло, и теперь было почти с него ростом. Ствол вытянулся, раздался вширь, украсился пушистой зеленой кроной.

Дождавшись рассвета, он выглянул на улицу и увидел, что ветер сломал много веток высоких деревьев, но его гранат не пострадал. С кроны сорвало немного листьев, но ствол был цел. Выдохнув с облегчением, он принялся наводить порядок вокруг Башни. Подобрав последние ветки, он отнес их к куче, что собрал у кромки леса. Внезапно в подлеске он уловил какое-то движение.

– Эй ты! – грозно крикнул Маахди, а потом замахнулся палкой и ударил наугад. – Выходи!

В ответ раздался недовольный клекот, и, раздвинув листву, он с удивлением обнаружил на земле птенца грифа, должно быть свалившегося из гнезда.

– И что же мне с тобой делать?.. – задумчиво произнес Маахди, подбирая неуклюжего птенца. – Похоже крыло сломано... – пробормотал он и коснулся мягких перьев.

В ответ птенец недовольно заверещал и больно клюнул его пальцы.

– Эй ты! Чего дерешься! – Маахди затряс ладонью в воздухе, но «найденыша» из второй руки не выпустил.

Он вернулся с ним к Башне и задумался. Вряд ли у него получится найти гнездо, откуда выпал птенец. Отнести его на Башню тоже не вариант – более крупные и сильные птицы заклюют малыша, не дав опериться и встать на крыло.

– Эй, ты везунчик слышишь?! – он посмотрел в черные глаза-бусинки. – Будешь жить со мной, значит.

Имя птице Маахди так и не дал, скупое обращение «эй ты», как-то само собой превратилось в «Эйта», и с тех пор птица везде сопровождала его. В доме она освоилась довольно быстро. Лишь не выходила на открытую площадку Башни, словно чувствуя опасность, что поджидала ее там. Что ей было противопоставить стае могучих птица с крепкими клювам, сильными крыльями и острыми когтями? Летать она так и не смогла, хотя Маахди потратил много дней в попытках помочь ей взлететь. Поняв, что все усилия тщетны, он оставил попытки вернуть птице небо, разделив с еду, мысли и жизнь.

***

Казалось, тот день станет лишь еще одним в череде одинаковых, как бусины, лет его жизни. Похоронную процессию он увидел еще издалека и вышел ко входу. Маахди облокотился на стену Башни и прикрыл глаза рукой от яркого солнца. Дорогу перед ним затопила белая река, так много там было людей в белых одеждах. Повсюду виднелись короба с дарами для него, но, как всегда, ни один из прибывших, даже не посмотрел в его сторону. Дождавшись окончания процедуры прощания, он наблюдал, как процессия исчезает за поворотом. Почему-то он не торопился, словно знал, что это обернется для него чем-то страшным. Неясная тревога стянула грудь, и он опомнился только услышав недовольный клекот Эйты. Та бегала вдоль дороги, пытаясь засунуть свой любопытный клюв в короба, но никак не могла их открыть.

Тело, завернутое в белое, почти ничего не весило, и Маахди без труда донес покойного на первый этаж Башни. Там он разместил его на столе и аккуратно снял саван. Задержавшись взглядом на лице, Маахди вдруг отшатнулся стене и осел, скользя по ней спиной. Сколько бы лет не прошло, он без труда узнал эти резкие черты и волевой подбородок. И хоть темные некогда волосы посеребрила седина, не было никаких сомнений – перед ним господин Саатвади, главный жрец и его приемный отец. Человек, которого он проклинал долгие годы, а потом заставил себя забыть. Жрец, как и все, пришел к нему в своей последней попытке приблизится к Богу, ожидая что в путь его проводит именно Маахди. Глаза покойного были плотно закрыты, в опущенных уголках губ таилась печать горечи и сожалений, а руки, сложенные на груди, держали небольшой свиток.

Маахди удивленно присмотрелся – сомнений нет, это был именно свиток, но за все время, проведенное в Башне, он впервые видел такое. Аккуратно вытащив свиток из рук покойного, он все же развернул его, сомневаясь, что имеет на это право. Бумажное полотно украшала вязь слов, словно бисер причудливую вышивку.

«Маахди, мой названный сын...»

Первые же слова обожгли огнем, и он отбросил свиток, будто в его руках оказался не кусок бумаги, а ядовитая змея. Маахди резко втянул воздух сквозь зубы и постарался успокоить бешено бьющееся сердце. Мелькнула мысль сжечь это послание, не читая. Но призраки прошлого уже ожили и кружились вокруг него, подталкивая сквозняками бумагу к его ногам. Отринув последние сомнения, Маахди все-таки поднял свиток и заставил себя его прочитать:

«Маахди, мой названный сын.

Не уверен, что у меня осталось право так называть тебя после того, как я с тобой поступил. Знаю, ни одно из слов, которое я мог бы использовать в качестве оправданий, не искупит тех лет, что ты провел в этом жутком месте. Не вернет твоей молодости и твоей судьбы. В тот день, когда я подобрал тебя на рынке, то совсем не подозревал, что спасение, которое найду в твоем лице, в итоге обернется проклятием и обрушится на мой дом. Я наблюдал, как ты рос рядом с моим сыном и втайне радовался – своим спокойным нравом и здравомыслием именно ты наставлял моего мальчика и заботился о нем, когда это не мог сделать я. Неужели ты думаешь, что я не был в курсе ваших проказ и побегов в гирканские леса? Но ты всегда возвращал его домой. И за это я благодарен тебе.

Его необузданный нрав возле тебя затихал, побуждая Абу тянуться за тобой. Он так не любил уступать, и, в то же время, передо мной всегда защищал тебя больше, чем себя. Шли годы, и ты засиял так ярко, Маахди, что даже эфенди говорил, что в твоей душе пылает светоч знаний. Прости меня, что мне пришлось погасить его.

Как жрец я обязан был провести тот обряд, но, как отец, отчаянно желал спасти от этой участи своего ребенка. Обмануть Абу было несложно. Но, как только ты отправился в Башню, мне пришлось познать ад. Мой драгоценный сын словно взбесился, требуя тебя вернуть. Когда на следующую ночь после обряда он увидел, что Фарух со стражей покидает поместье, то сразу понял, что ты сбежал. Он собрал вещи и сбежал из дома, но я учел и это. Я слишком хорошо знал своего сына. Так что Фарух получил нужные инструкции, ты вновь оказался в Башне, а Абу перехватили по дороге. Фарух скрутил его без труда и доставил домой. Потом каждый день я спрашивал себя – мой ли сын вернулся домой, или демон успел украсть его душу, когда он ступил на проклятую дорогу, ведущую к Башне? Я так злился на тебя тогда, Маахди.

Сына своего я запер, но душу удержать так и не смог. С момента возвращения он ни разу не заговорил со мной. Абу вообще больше не проронил и слова. Сначала он отказался от пищи, потом от воды. А спустя месяц, я зашел к нему в комнату и обнаружил, что сердце моего драгоценного сына остановилось, его глаза закрылись навсегда, и виной этому я. Но даже тогда, я винил во всем тебя, Маахди. Среди вещей Абу я нашел много записок, почти в каждой он писал о море – о его красоте и величии, о его ласковых волнах и силе шторма, о том как оно может баюкать будто колыбель. Эти записи наполнены тоской и любовью. Но странно - почему именно море? Ведь он никогда не видел его...

Прошло много времени, и сейчас я могу наконец сказать тебе эти слова – прости меня, мой названный сын. Прости, что не был достаточно сильным, чтобы защищать тебя. Прости, что не был достаточно мудрым, не дав вам самим вершить свою судьбу. Прости, что так уверовал в защиту своего могущества, что позабыл, каким жестоким и справедливым может быть Бог.

Да пребудет с тобой его мудрость, Маахди...»

Закончив читать, Маахди с удивлением заметил, что его лицо стало мокрым от слез. Он бережно свернул свиток и укрыл среди своих вещей. Пускай это объяснение и запоздало на несколько десятков лет, он было ему жизненно необходимо. Будто потерянная когда-то частица души наконец вернулась и заняла свое место.

Как же все было странно сейчас. Он растер ладонями грудь – что это за чувство? Когда нет сил сделать вдох, когда сердце колотиться как сумасшедшее, когда хочется плакать и одновременно смеяться? Когда чувствуешь себя бесконечно счастливым и одновременно таким потерянным, что невозможно себе ничего объяснить? Но одно он знал точно, следующий день его жизни будет совсем другим. Сердце словно очнулось от многолетнего сна и наполнилось светлой тоской. Она впивалась в душу, царапала, оставляя метки, учила любить и забывать все, что было не с теми и не о том.

Пора уже просто освободиться – пока он верил и выживал, в другом сердце стихала ударами жизнь. И Бог растворял ее, впитывал, очищая от соли, и снова отпускал ловить попутный ветер в поисках родственной души. Теперь все стало понятным и очень простым – можно молчать, ведь все слова сказаны, можно ничего не бояться, ведь отданы все долги. Теперь в садах, где зреют гранаты, он сам станет деревом, дающим приют заплутавшей душе.

Он вышел из Башни и впервые за много лет поднял лицо к небу. Ветерок подсушивал слезы, срывающие из глаз, пока он долго вглядывался в синь летнего неба. В конце концов, он поднял руки и выкрикнул:

Я – Маахди!

------------------------------------------

(1) Башня молчания (дахмы) - постройка представляет собой отдельную площадку с решетчатой террасой внутри и отверстием посередине. Покойников размещали на решетках и отдавали тела на съедение диким птицам.Круглая структура башни объясняется так: самый верхний ряд у стены используется для мужских тел, по середине размещают тела умерших женщин, а самая внутренняя часть — предназначена для детей. По центру башни также есть колодец, известный как «Бхандар». Туда падают обглоданные птицами и обветренные ветром кости, и там уже под воздействием солнца и жары кости постепенно иссушиваются, превращаясь в прах. Следили за башней специальные люди. Они назывались насусаларами и эта была особая каста зороастрийцев, которые занимались лишь похоронами. Остальные относились к "носильщикам трупов" с ритуальным презрением. С ними запрещался какой-либо контакт, более того, к насусалару, так же как и к покойнику, нельзя было приближаться на расстояние ближе 30 шагов.В дахмах мертвое тело лежало три дня, а потом специальными крюками насусалары раздевали его и начинался процесс природной утилизации, который ускоряли птицы. Именно поэтому дахмы и строили на возвышенностях, чтобы они были хорошим ориентиром для грифов-падальщиков. Истоки традиции такого способа захоронения ведут от основ зороастризся. Все дело в том, что согласно зороастрийской вере, существует четыре великих элемента – Огонь, Вода, Земля и Воздух. Они священны и не должны быть осквернены мертвыми телами. Например, считается, что кремация вызывает загрязнение огня, воздуха, а иногда и речной воды, тогда как захоронение оскверняет землю и грунтовые воды. Кроме того, в зороастрийской традиции, как только тело перестает жить, оно может быть осквернено демонами, поэтому его нужно как можно скорее уничтожить, и птицы сделают это довольно быстро.