ВО ДВОРЕ

Горбач играл на флейте, двор слушал. Он играл совсем тихо, для себя. Ветер кругами носил листья, они останавливались попадая в лужи, там кончался их танец, и кончалось все.

Размокнут и превратятся в грязь. Как и люди.

Тише, еще тише… Тонкие пальцы бегают по дыркам, и ветер швыряет листья в лицо, а монетки в заднем кармане врезаются в тело, и мерзнут голые лодыжки, покрываясь гусиной кожей. Хорошо, когда есть кусок поющего дерева. Успокаивающий, убаюкивающий, но только когда ты сам этого захочешь.

Лист застрял у его ноги. Потом еще один. Если много часов сидеть неподвижно, при-рода включит тебя в свой круговорот, как если бы ты был деревом. Листья будут прилипать к твоим корням, птицы – садиться на ветки и пачкать за ворот, дождь вымоет в тебе борозд-ки, ветер закидает песком. Он представил себя деревочеловеком и засмеялся. Половинкой лица. Красный свитер с заплатками на локтях пропускал холод сквозь облысевшую шерсть.

И кололся. Под ним не было майки – это наказание Горбач придумал себе сам. За все свои проступки, настоящие и вымышленные, он наказывал себя сам. И очень редко отменял наказания. Он был суров к своей коже, к своим рукам и ногам, к своим страхам и фантазиям.

Колючий свитер искупал позор страха перед ночью. Страха, который заставлял его укуты-ваться в одеяло с головой, не оставляя ни малейшей лазейки для кого-то, кто приходит в темноте. Страха, который не давал ему пить перед сном, чтобы потом не мучиться, борясь с желанием пойти в туалет. Страха, о котором не знал никто, потому что его носитель спал на верхней койке, и снизу его не было видно.

И все равно он стыдился его. Боролся с ним каждую ночь, проигрывал и наказывал се-бя за проигрыш. Так он поступал всегда, сколько себя помнил. Это была игра, в которую он играл сам с собой, завоевывая каждую ступень взросления долгими истязаниями, которым подвергал свое тело. Простаивая на коленях в холодных уборных, отсчитывая себе щелчки, приседая по сто раз, отказываясь от десерта. И все его победы пахли поражением. Побеждая, он побеждал лишь часть себя, внутри оставаясь прежним.

Он боролся с застенчивостью – грубыми шутками, с нелюбовью к дракам – тем, что первым в них ввязывался, со страхом перед смертью – мыслями о ней. Но все это – забитое, загнанное внутрь – жило в нем и дышало его воздухом. Он был застенчив и груб, тих и шу-мен, он скрывал свои достоинства и выставлял недостатки, он прятался под одеяло и мо-лился перед сном: «Боже, не дай мне умереть!» – и рисковал, бросаясь на заведомо сильно-го.

У него были стихи, зашифрованные на обоях рядом с подушкой, он соскребал их, ко-гда надоедали. У него была флейта – подарок хорошего человека – он прятал ее в щель между матрасом и стеной. У него была ворона, он воровал для нее еду на кухне. У него бы-ли мотки шерсти, он вязал из них красивые свитера.

Он родился шестипалым и горбатым, уродливым, как обезьяний детеныш. В десять лет он был угрюмым и большеротым, с вечно расквашенными губами, с огромными лапами, которые рушили все вокруг. В семнадцать стал тоньше, тише и спокойнее. Лицо его было лицом взрослого, брови срастались над переносицей, густая грива цвета вороньих перьев росла вширь, как колючий куст. Он был равнодушен к еде и неряшлив в одежде, носил под ногтями траур и подолгу не менял носков. Он стеснялся своего горба и угрей на носу, стес-нялся, что еще не бреется, и курил трубку, чтобы выглядеть старше. Втайне он читал душе-щипательные романы и сочинял стихи, в которых герой умирал долгой и мучительной смертью. Диккенса он прятал под подушкой.

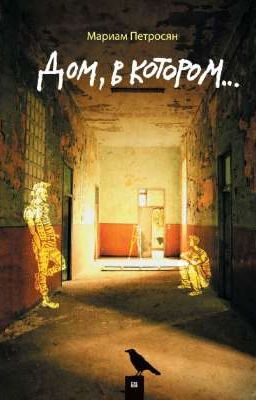

Он любил Дом, никогда не знал другого дома и родителей, он вырос одним из многих и умел уходить в себя, когда хотел быть один. На флейте он лучше всего играл, когда его никто не слышал. Все получалась сразу – любая мелодия – словно их вдувал во флейту ве-тер. В лучших местах он жалел, что его никто не слышит, но знал, что будь рядом слуша-тель, так хорошо бы не получилось. В Доме горбатых называли Ангелами, подразумевая сложенные крылья, и это была одна из немногих ласковых кличек, которые Дом давал своим детям.

Горбач играл, притоптывая косолапыми ступнями по мокрым листьям. Он впитывал в себя спокойствие и доброту, он заключал себя в круг чистоты, сквозь который не пролезут бледные руки тех, что путают душу. По ту сторону сетки мелькали люди, это его не тре-вожило. Наружность отсутствовала в его сознании. Только он сам, ветер, песни и те, кого он любил. Все это было в Доме, а снаружи – никого и ничего, только пустой, враждебный го-род, живший своей жизнью.

Двор заносило листьями… Два тополя, дуб и четыре непонятных куста. Кусты росли под окнами, прижимаясь к стенам, тополя отмечали два наружных угла сетки, выходя кор-нями за пределы Дома. Дуб, росший у пристройки, пожирал ее могучими лапами и затенял свою часть двора почти целиком. Он вырос здесь задолго до того, как появился Дом, и пом-нил те времена, когда вокруг были сады, а на деревьях гнездились аисты. Как далеко про-стирались его корни? Пустая волейбольная площадка с ящиками зрительских мест по краям.

Пустая собачья будка с дырявой крышей и ржавыми мисками с дождевой водой. Скамейка под дубом, обклеенная пивными этикетками. Мусорные баки. Из кухонных окон валил бе-лый пар. Из окон второго этажа доносилась музыка всех цветов.

Облезлые кошки обегали двор по периметру. Вороны расхаживали по голым газонам, расшвыривая жухлые листья. Большеносый мальчишка в красном свитере сидел на пере-вернутом ящике и играл на флейте, замыкая себя в круг одиночества и пустоты. Дом дышал на него окнами.