Утро, которое не спешило начинаться

Я проснулась от звука скрипки. Это было не раздражающе, нет. Это было... красиво. Слишком красиво, чтобы быть допустимым в шесть сорок утра.

Кто-то наигрывал «Реквием по мечте», и я знала, кто.

Жасмин.

Соседка, огонь в теле человека, репетировала прямо в пижаме — кружевной, золотисто-розовой, как из фильма про светскую вечеринку. Светлые локоны — в беспорядке, но идеально в стиле «я не старалась». Она всегда казалась мне героиней романа: дерзкой, блистательной и почти неприлично умной.

— Опять ты, — простонала я, натягивая подушку на уши.

— Творю! — отозвалась она с весёлым хрипотцой. — Вдохновение с утра — благословение богов.

Смех Анны — мягкий, как перышко на щеке — разлился по комнате.

— А ещё это называется издевательством над сонными пианистками. Кир, вставай. У нас сегодня завтрак с Романом.

Анна сидела у зеркала. Волосы — цвета пламени, кожа — фарфоровая, глаза — изумруды, как будто вырезанные под свет театральных софитов. Даже утром она выглядела как сцена. Анна никогда не говорила много. Но даже молчание в её исполнении звучало как ария. В голосе — мёд и стекло, в походке — тишина, в глазах — лес, куда никто не входил без разрешения.

Иногда я ловила себя на мысли, что рядом с ними становлюсь тусклой.

Не от зависти. От контраста.

И всё же — они мне как сестры.

Мы — трое. Совершенно разные, и всё же спаянные чем-то большим, чем просто общежитие. Жасмин — пылающая комета. Анна — безмолвная вселенная. И я — Кира Бельмонт, пианистка, дочь семьи, чьё имя гравируют на крышках роялей. Тихая, но внимательная. Я помню всё — взгляды, интонации, малейшие перемены в настроении.

Мы делили комнату, дни, музыку — и странное чувство, что этот год станет решающим.

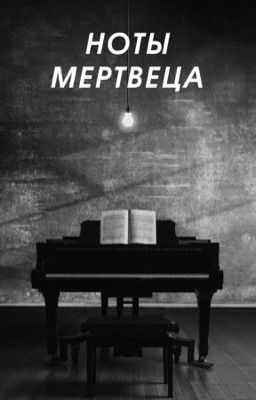

Знаменитая школа "Камертон", но между собой мы называли её просто Башней. Она и правда возвышалась на склоне старинного леса, как отголосок другой эпохи — с высокими окнами, черепичной крышей и гулкими коридорами, где даже шаги звучали, как музыкальные ноты. Внутри — строгость, порядок и талант. Только талант здесь был пропуском, всем остальным платили потом и бессонными ночами.

Наш круг сформировался почти сразу.

Каспар Майкл — виолончелист с внешностью кинозлодея и обаянием рок-звезды. На первый взгляд — беспечный и наглый. На второй — едва скрытая тоска, которую он прятал под слоями сарказма и выпивки.

Тео Билл — пианист, яркий, открытый, слишком добрый для этого мира. Мой бывший. Или не бывший — мы никогда так и не определились. С ним было легко. И сложно. И... опасно.

Роман — скрипач. Гений. Тень. Самый тихий из нас, но с такой внутренней глубиной, что хотелось нырнуть в него с головой и раствориться. Никто не знал, что он чувствует. Никто, кроме, может быть, Каспара.

***

В столовой уже пахло кофе, свежими булочками и предстоящим экзаменом по теории музыки. Я шла последней.

У Анны походка была, как будто за ней тянется шлейф. Жасмин болтала по дороге о каком-то новом преподавателе из Австрии, который «смотрел на неё, как на виолончель Страдивари».

Когда мы вошли, мальчики уже ждали.

Каспар раскинулся на лавке, как король упадка. Его футболка — с надписью "Practice makes imperfect" — идеально подходила к взгляду, полному ленивого безразличия. Тео, наоборот, сидел ровно, приветливо, его светлая рубашка была небрежно заправлена, волосы торчали в разные стороны. Я всегда думала: если бы музыка была человеком, она выглядела бы, как он.

И только Романа всё ещё не было.

Мы смотрели на дверь почти одновременно.

— Опаздывает, — заметил Тео.

— Он так не делает, — сказала я, прежде чем подумать.

Роман... всегда приходил первым.

Он был тенью, но — важной. Не из тех, кто говорит много. Он был глубиной. Светловолосый, с глазами, в которых будто скрывался лёд. Только с нами он иногда таял. Только не с Анной.

Я перевела взгляд на неё.

Анна смотрела в сторону окна, в пальцах крутила кольцо. Лицо её было, как всегда, безупречным — и закрытым. Она редко что-то объясняла словами. В ней была тишина. А в голосе — мир.

— Может, на крыше, — сказал Каспар. — Вчера вечером видел, как он туда поднимался.

— Ты чего там делал? — уточнила Жасмин.

— Искал сигналы с Венеры. Или сигареты. Неважно. Он выглядел, как будто собирался попрощаться с жизнью. Или... с кем-то.

Мы переглянулись.

У меня внутри — защемило.

Что-то не так. Совсем не так.

И тогда я встала. Не потому что хотела — а потому что не могла сидеть.

— Я проверю.

Никто не пошёл за мной.

Иногда даже друзья чувствуют, что момент слишком тонкий, чтобы вмешиваться.

Когда я поднялась на крышу, небо было молочным. Туман ещё держался над деревьями.

А на краю — стояла партитура.

Без подписи. Только заголовок: "Requiem. Adagio per uno solo."

Одинокий.

Романа нигде не было.

И внутри меня в первый раз родилось ощущение, что сегодняшнее утро не просто начало дня. Это — конец.

Или... первая нота чего-то страшного.