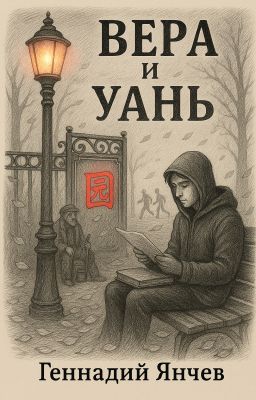

Вера и Уань

Предисловие

Это рассказ о студенте литературной академии, которому выпало, казалось бы, самое скучное и бессмысленное задание в мире — для ежегодного академического конкурса «Оживить неживое» написать пять страниц про ржавый столб у ворот парка.

Он сопротивлялся, спорил с учителем, переписывал, рвал листы, злился на всё, что с ним связано. Но шаг за шагом этот столб стал для него чем-то большим: свидетелем дружбы, хранителем детства, точкой, через которую вдруг можно увидеть целый мир.

Постепенно читатель замечает, что история движется сразу в двух плоскостях:

Мы следим за сюжетом про парк, столб, ворота и тех, кто проходит мимо них.Мы видим, как сам герой эту историю придумывает, как она рождается на наших глазах — с ошибками, сомнениями, поисками фразы и неожиданными открытиями.

И вот тут становится ясно: это не просто рассказ, а мета-история — история о том, как пишется история. Процесс становится частью сюжета, а сюжет — частью процесса.

Но главный вопрос остаётся до конца: удалось ли ему оживить столб настолько, чтобы выиграть конкурс?.. Или важнее то, что в этой работе он оживил себя?

Рассказ: Пять страниц

Глава 1. Ржавый Столб

Учитель медленно дописывал тему урока на доске:

«ПРЕВРАЩЕНИЕ НЕЖИВОГО В ЖИВОЕ: ПРИЁМЫ И МЕТОДЫ» — большими, неровными буквами, будто уставшими от самой учёбы.

Изо рта тянулись кольца сизого дыма — как от ленивого пригородного поезда,

что вечно опаздывает, но всё равно упрямо ползёт вперёд.

На подоконнике засвистел чайник. Учитель, не прерывая речь, подошёл, налил себе чаю в стакан с железным подстаканником — словно только что принёс его из того самого поезда.

Сел. Начал размешивать чай с таким стуком, что временами перекрикивал сам себя.

Аромата не чувствовалось — всё перебивал дым: терпкий, упрямый, как он сам.

Он выдохнул в сторону окна, постучал мелом по краю стола, закрутил ус — и только потом обернулся к классу:

— А вы знали, что у Толстого дуб оживает за двадцать четыре страницы?

Класс замер.

— Да-да, — продолжал он. — Один дуб. Без перестрелок, без трагедий. Просто — дуб.

Он подошёл к столу, снял с него потрёпанный том «Войны и мира». На корешке — следы кофе, на страницах — пожелтевшие края. Между листами торчала тонкая кожаная закладка — видно, лежала здесь всегда и ждала, когда он прочитает этот фрагмент новым студентам.

Учитель раскрыл книгу точно на нужной странице — даже не глядя на номер.

— Вот, вслушайтесь, — сказал он почти торжественно и начал читать, понижая голос:

«Всё вокруг было уже залито весенним светом, и только он, старый, угрюмый, стоял в стороне. Но утро за утром, день за днём — и вот, на ветках тихо проступила зелень... и он уже не мог устоять. Он был весь, с головы до корней, наполнен жизнью, радостью и силой...»

Закрыв книгу на ладони, он поднял взгляд:

— Понимаете? Это не ботаника. Это человек. Его перемена. Его прозрение. Природа здесь — зеркало души.

С задней парты раздался полушёпот:

— Ну, наверное, нужно... потише читать. А то дуб за окном услышит, встряхнётся и пешком придёт на урок.

Класс заулыбался.

Учитель хмыкнул, убирая книгу на край стола:

— Вижу, в юмор вы сил вкладываете больше, чем в творчество... — он поправил очки. — Главное, чтобы он ещё и письменную работу за вас не сдал. Хотя, возможно, для некоторых это был бы первый шанс написать что-то внятное.

Он сделал паузу, взглянул в окно и кивнул куда-то в сторону невидимого собеседника:

— Вот представьте. Сначала он — мёртвый, чёрный, как телеграфный столб после грозы.

А потом — как зеленее, чем новобранец на первом построении.

Живее, чем гусар Денисов на балу после лишней рюмки. Стоит, шелестит губами, шумит ветвями...

Ой, тьфу, ну — руками. Ну вы поняли.

— Вот это и есть проза.

Когда что-то мёртвое делает свой первый вдох — с вашей первой написанной фразой.

— Ну, это же Толстой, — лениво отозвался кто-то с задней парты.

Парень в тёмной толстовке, полулежащий на стуле, с полуулыбкой.

— Ему можно.

— А вы считаете — вам нельзя? — прищурился учитель.

— Ну да. Сейчас другие времена. Про дерево никто читать не станет. Да и писать — кто будет?

Учитель посмотрел на него поверх очков:

— А если бы вы жили в XIX веке, молодой человек — тоже писали бы, как Толстой?

— Легко, — пожал тот плечами. — Главное — попасть в эпоху. А дуб — это просто дуб.

Класс хохотнул.

Учитель выдохнул, подошёл к окну.

На секунду его взгляд застыл где-то в пустоте, словно картинка на экране подвисла.

Он постучал трубкой по стакану с чаем:

— Ну что ж... раз вы у нас такие эпохальные... — усмехнулся он и кивнул в сторону улицы.

Повернулся к классу, замер, а затем, медленно, почти по слогам, произнёс:

— Кстати... о столбе.

Пауза.

— Вон тот столб видите? — сказал он, кивая трубкой и выдыхая дым в сторону окна.

Класс вытянул шеи.

— Ржавый. Одинокий. Возле ворот.

Он обернулся:

— А теперь — вопрос.

Помолчал, обвёл класс взглядом и вдруг, почти торжественно:

— Если Толстой оживил дуб за двадцать четыре страницы... то кто из вас сможет оживить столб — за пять?

Кто-то хихикнул.

Кто-то прошептал:

— Да ну, издевается...

— Между прочим, — продолжил учитель, — в нашей академии есть престижный конкурс, который мы проводим каждый год. Он называется так же, как и наш сегодняшний урок — «Оживить неживое».

— И знаете, что самое интересное? Победитель от класса выбирается не по жеребьёвке и не за лучшую работу... — он сделал паузу, прищурился и, почти издевательским тоном, добавил: — а лично учителем.

— И, знаете, у меня уже есть подозрение, кто мог бы стать претендентом...

Он пустил взгляд гулять по классу, будто тянул из барабана лотерейные шары. Только было ясно: выигрышного сегодня не попадётся.

Класс почти синхронно пригнулся — словно над головами просвистели пули.

Глава 2. Доброволец поневоле

Тишина сползла под паркет.

Казалось, весь класс затаился в окопах, как перед артналётом, моля: «Только не я... только не я...».

Учитель резко повернулся — не к тому, кто смеялся, а к тому, кто весь урок сидел у окна молча, с закрытой тетрадью, будто с протестом, устремлённым мыслями куда-то вдаль.

— Ты, — сказал учитель.

— Я?.. — парень вздрогнул.

— Да. Напомни, твоя ведь фамилия... Горохов? — учитель прищурился, будто сверял память с реальностью.

— Ну... да.

— Значит, я не ошибся, — медленно произнёс он и, чуть кивнув, добавил: — У вас это в роду. Дар.

Класс оживился, зашуршал.

— Какой ещё дар? — пробормотал кто-то.

Учитель не ответил, только подошёл ближе и положил руки на плечи ученика:

— Вот он — наш претендент. Тот, кто напишет настоящий увлекательный роман, — и, обойдя к нему сзади, словно сопровождая в последний путь, кивнул в сторону окна.

— Про что, спросите? — сделал паузу. — Про столб.

— Не так ли? — добавил он, не дожидаясь ответа.

Парень открыл рот — но не успел.

Вот так и нужно, вступать в бой с литературой! — он приподнял брови, словно поднимая знамя. — Без оглядки назад, без предубеждений, без жалости к себе... Сгорел? Значит, шёл правильно. И желательно — в красивом слоге.

— Не бойся, смелых любит удача, — продолжал он с таким видом, будто сейчас выведет класс прямо на Бородинское поле. — Так говорил Наполеон. И всегда побеждал... но не в тот раз.

Он подошёл к окну и выглянул.

— Что ты видишь?

— Ну... улицу. Машины. Людей. Дома...

— А вон тот столб? Видишь, покосившийся?

— Да, стоит один, возле ворот.

Учитель кивнул, стукнул карандашом по стакану.

— Вот. Описать его. На пять страниц.

— Пять?.. — переспросил ученик.

— Пять, — жёстко повторил учитель. — С запахом ветра. С тишиной асфальта. Чтобы читатель заплакал от жалости к этому столбу. Чтобы влюбился в его ржавчину. Понял?

Пауза.

— У тебя неделя, — добавил он, кивнув на свой стол. — Принесёшь сюда.

Прозвенел звонок.

— Урок окончен, — сказал учитель.

Вокруг зашуршали рюкзаки, захлопнулись тетради. Класс вставал, потягивался, выходил. А ученик всё ещё стоял — вкопанный, как дуб у Толстого. Не двигался. Не понимал. Казалось, даже ветер не решался тронуть листья.

Кто-то, проходя мимо, шепнул с ухмылкой:

— Удачи, гений. Не позавидуешь...

Он даже не моргнул. Лишь переспросил, будто не поверил:

— Пять страниц?..

Парень лениво направился к двери, словно выходя из зала суда, за ним — два пристава с приговором, без малейшего намёка на помилование или апелляцию.

Глава 3. Первая попытка

Прошла неделя.

Ученик вошёл в кабинет, глубоко вдохнул — будто перед прыжком с высоты — и подошёл к столу.

— Ну... что смог, то и описал, — пробормотал он, вытягивая из сумки несколько замятых листов.

Протянул их вперёд, словно на оглашении приговора у стен инквизиции.

Учитель взял рукопись.

Жуя трубку, пыхтя, пролистал: лист, второй... тишина.

— Хм, — произнёс он сдержанно, но в голос уже скрипнуло раздражение.

Карандаш в его руке ожил: стук, стук... ещё стук — резкий, нервный, порывистый.

— И что это? — поднял он глаза. — Это всё?

— Да... — тихо ответил ученик, опуская голову. — Две страницы.

— Две?! — учитель резко поднялся из-за стола. — Ты называешь это работой? Это — жалкий набросок. Этюд по дороге в булочную!

Где ветер? Где запах асфальта? Где голос столба? Его одиночество? Его прошлое?

Где его брошенная миссия — стоять среди машин и равнодушных людей?!

— Там — ничего. Там нет души. Твой столб — литературный мертвец.

Ученик молчал.

— Так ты ничему не научишься... — учитель выдохнул устало. — Я сказал: пять страниц. Не две. Не ни о чём.

— Иди. У тебя ещё неделя. Но не возвращайся, пока столб не оживёт. Пока он не станет живее тебя.

Он отвернулся к окну.

— И если в этот раз там снова будет просто «столб»... — он не договорил.

Ученик кивнул и вышел.

Глава 4. Мусорка

Ученик вошёл в кабинет — замученный, с красными глазами и лицом, помятым, как черновик после пятой правки. В руках — рукопись, целых пять листов, почти реликвия.

Он протянул их, и рука дрогнула, будто отдавал не бумагу, а золото. Даром. С опаской.

— А вы... точно вернёте? — спросил он почти шёпотом, будто уже знал ответ.

Учитель не ответил сразу. Взял рукопись, взглянул на обложку, щёлкнул пальцами.

— Ну, давай-давай... О! Вижу — пять листов.

Прокрутил ус, вынул трубку изо рта и с задумчивым видом начал выстукивать ею по столу. Оставшийся табак посыпался прямо на страницы — словно он как раз искал, куда бы его стряхнуть.

— Ой, прости, — почти иронично сказал учитель. — Это ведь твоя рукопись, да?

— Да... — с дрожью в голосе подтвердил ученик.

— Ну, мне как раз нужно было, куда табак сбить. А то воняет уже — жуть...

— Но... вы даже не взглянули, — с тревогой произнёс ученик.

— Ты всё помнишь? — спросил учитель, неспешно набивая трубку. — Что писал? Что чувствовал? Последние строки?

— Да... я помню. Я был прямо возле столба. Ночевал там. Хотел понять его характер.

— Ну да, — пожал плечами учитель и, без малейшего сомнения, швырнул рукопись вместе с табаком в мусорное ведро.

Шуршание бумаги. Пустота. Шок.

У ученика перехватило дыхание. Он шагнул вперёд, не веря, протянул руку — но не решился дотронуться до урны.

— Так... к-к-как... вы же... — голос дрожал, срывался, каждое слово давалось, как шаг в пропасть.

Учитель лишь кивнул, не поднимая глаз:

— А подружился с ним?

Ученик чуть усмехнулся.

— Не сразу... Он молчаливый. Упрямый. Словно говорит, но без слов.

— Значит, слушал, — заметил учитель. — Это хорошо.

Он закурил, прищурился сквозь лёгкий дым.

— Ну что ж... Надеюсь, у тебя появился молчаливый, задумчивый, но верный новый друг.

— Даже два, — тихо сказал ученик.

— Хм, — только и ответил учитель. Он не спросил — будто догадался.

Заглянув ученику в лицо — без злобы, почти спокойно, — он отвернулся, сделал пару шагов к окну, помолчал, а потом вдруг обернулся с тем самым странным блеском в глазах:

— А теперь... иди-ка сюда, — сказал он, закручивая ус с другой стороны.

Ученик подошёл — всё ещё не до конца веря, что это не сон.

— Видишь вон тот мост? Одинокий. На горизонте. Металл. Бетон. И тишина.

Учитель прищурился, будто прислушивался к воздуху:

— Пять страниц. Через неделю. И чтобы в каждой — живое эхо.

— Понял?

— Понял... — выдохнул ученик.

Он развернулся и пошёл к двери, но на пороге остановился:

— А... вы точно прочитаете в следующий раз?

Учитель не обернулся. Только сказал:

— Если мост выстоит — прочитаю.

Глава 5. Эпилог

Дверь закрылась. Учитель остался один.

Тишина стала почти осязаемой — даже табак перестал пахнуть.

Он подошёл к мусорному ведру, поморщился, вздохнул, наклонился. Достал мятые, пропахшие дымом листы, аккуратно расправил.

Погасил верхний свет, оставив только настольную лампу с мягким жёлтым пятном в тумане дыма. Сел за стол.

На первой странице, чуть криво, но с напором, значилось: «Ржавые стражи».

Учитель вскинул бровь — коротко, почти иронично.

Дважды провернул ус, прочитал первую строчку, затем вторую. Уже с первых слов уголки губ дрогнули, а в глазах мелькнула улыбка.

Хмыкнув, он устроился поудобнее и продолжил читать — так внимательно, словно слышал голос автора вслух.

На последней странице задержался особенно долго. Провёл пальцами по строкам, сложил листы, встал, подошёл к шкафу.

Открыл дверцу, выбрал папку с надписью: «Те, кто услышал».

Взял чистую закладку, на миг задумался и твёрдо, почти бесцеремонно, подписал: Г.М. Горохов-младший.

Вложил её вместе с рассказом. Только после этого закрыл папку аккуратно, почти бережно.

Он уже собирался закрыть шкаф, когда с верхней полки выпала старая, пожелтевшая газетная вырезка.

Она скользнула по воздуху и мягко легла на пол, будто напоминая о себе в нужный момент.

Учитель наклонился, поднял её. На фотографии — юноша с дипломом, с прямой спиной и тонкими, идеально закрученными усиками, словно нарисованными по линейке.

Подпись под снимком:

«Городская олимпиада по литературе "Оживить не живое ". Второе место — Г.А. Струков».

На обороте, тонкой, чуть дрожащей рукой, было приписано:

«Больше стойкости — и в следующий раз будешь первым».

Он читал надпись молча.

И вдруг, словно не ожидая удара в самое сердце, поперхнулся дымом.

Откашлялся — резко, приглушённо, будто пытался проглотить не воздух, а воспоминание.

Сложил вырезку, аккуратно вернул её на место — туда, где она лежала все эти годы.

Закрыл шкаф и медленно, не спеша, повернул ключ.

(Дальше рассказ про этого ученика как он писал рассказ, про столб.)

Ржавые Стражи

1. Знакомство

«Наступила замечательная пора — осень». ...Нет. Начало не то. Слишком как в школьных сочинениях. Не пойдёт.

Попробуем так: «Осень — это когда город дышит медленно, как старик перед сном».

Ну, полный бред. Что за "старик"? Кто вообще так пишет?

Ладно. Нужно сделать перерыв. Давайте зайдём издалека. Зачем мне вообще всё это свалилось на голову?

Как-то днём, ничем не примечательным — вроде.

Я сидел у окна в читальном зале. Урок шёл — что-то там про дуб, я слушал краем уха...

А сам смотрел вниз, на парк.

Всё как всегда: скамейки, листья, прохожие — мило болтают, ну у них, похоже, темы поинтереснее, чем у меня тут.

Студенты — уставшие от себя: кто с картонным кофе, кто с тоской, которую старательно прячет.

Я подумал о будущем. О книгах. О героях.

О славе. Ну а что — я же студент. Нам это простительно.

И тут преподаватель, глядя в окно, вдруг что-то говорит.

Я не сразу уловил — отвлёкся.

Потом разобрал:

— Кто хочет научиться писать настоящие романы?

И тут я, сам не знаю почему — вскочил. Как будто от испуга, честно.

— Я! — вырвалось.

Вроде так. Точно не помню. Врать не буду.

Он кивнул. Позвал. Курил трубку, постукивал карандашом по стакану — и всё это с лицом такого... философа, уставшего от студентов. И выдал мне... Задание.

— Видишь вон тот столб, у ворот?

— Нужно его описать. На пять страниц.

Я тогда подумал: «Хуже задания в жизни не слышал».

Ну правда — столб? Пять страниц?

Это что, литературная пытка?

Или давайте устроим инквизицию над разумом — кто первый сойдёт с ума от метафор?

Что с ним, с преподавателем?

То ли табак в трубке влажный, то ли просто пора уже на ту самую лавочку — возле этого же столба, читать утреннюю газетёнку и играть в шашки с голубями.

Ну а деваться было некуда. Сам же вызвался. Дурак.

Преподаватель дал мне неделю.

Сказал:

— Чтобы читатель заплакал от жалости к этому столбу. Чтобы влюбился в его ржавчину.

А напоследок добавил:

— Почувствуй, услышь атмосферу. Без неё — мёртвая проза.

Я тогда лишь кивнул, хотя внутри всё возмутилось.

Какая атмосфера у столба? Он просто стоит и ржавеет. Что тут чувствовать? Есть куча разных красивых мест вокруг...

Но я спорить не стал. Сидел, мучился, писал ерунду.

Первые строки были настолько неловкими, что я сам их стёр. Ну вы видели в начале — согласитесь?

А потом... просто пошёл туда. Без плана, без вдохновения. Подошёл к нему — к этому столбу.

И вдруг — откуда-то начали приходить мысли. Образы. Фразы. Будто посыпались с неба...

Не знаю, магия ли это, или что-то другое. Может, та самая муза — если она вообще существует.

Так всё и началось.

И тут я уже спорить не стану.

Честно признаюсь: Это действительно была замечательная пора. Так что, пожалуй... давайте всё-таки начнём именно с неё.

***

Наступила замечательная пора — осень.

Не только потому, что краски её были удивительны, — нет. Осень была прекрасна по-другому.

В самом сердце города находился старый парк. Он тянулся вдоль литературной академии, чьи окна выходили как раз на этот парк — самый красивый в округе. Из этих окон часто смотрели студенты и мечтали — о будущем, о книгах, о героях, о славе. Ну вы помните я там тоже был в их числе...

Но попасть в парк можно было лишь через ржавые ворота. Их давно никто не красил, не чинил, не благодарил. А они стояли. Из упрямства. Из гордости. Из той старой породы, которая просто делает своё дело — пока может.

У ворот был один-единственный друг — ржавый столб с фонарём на макушке, словно седая голова, слегка склонённая к ним — то ли в знак приветствия, то ли вежливо кланяясь прохожим, проходящим мимо.

Он был не только из металла: в нём оставались деревянные вставки, потемневшие от времени, потрескавшиеся, как ладони старика. На его железной коже — царапины, надписи, каракули. Годы превратили их в тонкие, как трещинки, линии судьбы.

Остатки объявлений, обрывки скотча и почти стёртая наклейка о пропавшей кошке — той самой, которую, кажется, так и не нашли.

Так...Стоп. А как же они познакомились? Ну, наверное, у них должны быть имена. Что ли. Ну да, как у всех. Даже у ржавого столба и скрипучих ворот. О! Я придумал. Всё просто.

И, на мой взгляд, гениально. Продолжим...

А познакомила их сама судьба — как это обычно и бывает: неожиданно и без спроса.

Однажды пришли хулиганы с девчонкой. Один из парней — смелый, с острым взглядом и кепкой на затылке — на спор вскарабкался на грудь столба и ножом нацарапал: «Вера».

Но в этот момент нож выскользнул из руки и упал.

Парень фыркнул, полез в карман, достал мелок — и, не глядя на девчонку, дописал под надписью: «...люблю тебя».

Время прошло. Дожди, ветер, осень за осенью. Слова «люблю тебя» исчезли, смылись, словно и не было. Осталась только Вера.

А чуть позже, в одно обычное утро, на воротах появился иероглиф — алый, чёткий, будто выведенный одной решительной мыслью.

Никто не знал, откуда он взялся.

Ходили слухи, будто кто-то видел ночью человека с азиатскими чертами — в длинном плаще, с банкой краски и широкой кистью.

Но всё это были только обрывки разговоров — кто-то что-то слышал, кто-то придумал, кто-то пересказал на перемене.

А потом, как водится, всё подхватили местные «секты» — те самые, что пишут манифесты на стенах и верят в силу надписей.

Они заявили, что иероглиф — не случайность, а проклятие.

Что ворота теперь — переход.

Ну, типа портал в какой-то иной уровень реальности. Вибрации там...

Ну вы поняли. Бред. Люди вечно всё драматизируют.

Но, как это обычно и бывает, именно такие слухи разлетаются быстрее всего.

Иероглиф стирали, закрашивали — но каждое утро он появлялся снова.

Как будто не снаружи — а изнутри ворот.

Сначала никто не знал, что он означает.

Пока однажды мимо не проходили две студентки — явно иностранки.

Они остановились, смотрели на знак, и вдруг одна из них радостно воскликнула:

— Это же Уань!

— Сфоткай меня на фоне, это к удаче!

С этого момента всё изменилось.

Местные подхватили: стали фотографироваться у ворот, выкладывали снимки с хештегом.

«Это Уань», — говорили.

Сначала с улыбкой. Потом — почти всерьёз.

И скрип у ворот стал другим. Будто они теперь знали своё имя.

Так, с этой случайной встречи — алой краски, старого железа и восторженного голоса —

всё будто встало на свои места.

И судьба решила: познакомить.

Теперь у ворот было имя — Уань.

А у столба, ржавого, над которым когда-то нацарапали «Вера», — подруга.

И так, вдвоём — Вера и Уань — они стали друзьями.

С тех пор они встречали прохожих, слушали шаги, различали настроение по походке и голосу.

Иногда — обрывки фраз, иногда — цокот каблуков, вздохи, случайный смех.

Кто-то говорил о любви. Кто-то возвращался в полночь — пьяный, с гудящей головой.

А кто-то шёл на работу, как на расстрел — тяжело, молча, глядя в землю.

А вечером, когда ветер дышал тише, они делились друг с другом новостями —

скрипами, лёгким посвистом в петлях.

А ещё был дворник. Он был как страж округи — в шапке на все времена года,

со временем, отложившимся в руках, в жестах, в молчании. Каждое утро он приходил первым —

с термосом в одной руке, связкой ключей в другой и метлой под мышкой.

Шёл неспешно, уверенно — как человек, который не опаздывает не потому, что торопится,

а потому что — на своём месте.

Медленно, почти торжественно, он отпирал ворота, и те со знакомым скрипом отвечали ему:

— Доброе утро.

А вечером — возвращался, закрывал. И снова — скрип. Но уже другой: тише, ниже, как вздох.

— Спокойной ночи, — будто говорили ворота.

И столб, старый товарищ, чуть склонялся от ветра — не то в знак прощания, не то потому, что был тронут вниманием.

Он благодарил по-своему: тихим лязгом ржавого фонаря. И, может быть, в этот момент даже вспыхнул бы — если бы только мог сильнее.

Был там еще один... Тот, что всё мечтает стать писателем — и всё никак не получается. Сидел напротив, на скамейке, в растрёпанном пальто, с кучей бумаг на коленях. Он смотрел на них долго. Иногда кивал. Иногда — просто молчал. Он будто ждал, пока они заговорят. Или пока сам научится слышать, как они думают скрипом и тишиной. И это был я!

Глава 2. Вечер

Вечером, когда большинство горожан уже лениво покидали парк,

и сквозь ржавые ворота проскальзывали влюблённые пары — с наивной любовью, со сдержанным смехом, с шёпотом, — к воротам прибегали мальчишки с мячом.

Старым, кожаным, потрескавшимся от времени.

Он всё время сдувался — уставший, будто и сам был свидетелем всех матчей прошедших лет.

Но на помощь приходил дворник.

Он сидел неподалёку — прямо на куче сухих листьев, с метлой, воткнутой в них как жезл власти, на перевёрнутом ведре — ржавом, как и всё в этом парке, но упрямо устойчивом, словно стояло здесь испокон веков.

Иногда он надувал мяч, иногда просто свистел — давая сигнал к началу матча.

А мальчишки, сияя, дарили ему улыбки и хором кричали:

— Спасибо, дядя Миша!

Он был и судья, и болельщик, и хранитель справедливости. Со свистком в зубах — и с добрым сердцем за фуфайкой, он становился главным режиссёром каждого вечера.

И тогда начинался матч века.

Не просто чемпионат города — скорее, финал Лиги Чемпионов.

А может, даже — планетарного масштаба.

Это было легко представить: фанфары, крики фанатов, трибуны, ревущие в небо.

Будто сам стадион разрывался от эмоций.

Иногда, если в это время задерживался писатель —

тот самый, ну помните... меня, да?

Того, кто днём сидел на скамейке с ворохом бумаг и безуспешно пытался состряпать хоть строчку про столб, — оживить его на бумаге, вдохнуть в него хоть каплю смысла, —

я тоже подключался.

Сначала просто смотрел, улыбался, подбадривал игроков, как настоящий фанат.

А если кого-то не хватало — входил в команду.

Играл я, честно говоря, так себе: неуклюже, быстро запыхивался,

но бегал с таким азартом, будто финал Лиги действительно решался здесь и сейчас.

Иногда мои бумаги слетали со скамейки и разлетались по парку — а я даже не замечал.

Потому что в этот момент я был — в игре. В настоящей игре.

И дядя Миша вечно приговаривал с прищуром:

— Ты бы лучше мяч гонял, чем бумагу мучил... — и, как всегда, подмигивал.

А я только улыбался. Потому что именно в этой игре и находил свои мысли для рассказа.

Вот и сейчас — нужно ведь хоть что-то написать. Так что... продолжим.

Ворота всегда принимали мяч с готовностью — скрипели от волнения, будто сами участвовали в матче.

Они болели за команды и, как ни странно, у них были свои любимчики.

Иногда, в самый напряжённый момент, створки словно чуть закрывались — не от ветра, а чтобы случайно не пропустить гол. Не из вредности, а из преданности.

Я сидел на скамейке, слушал скрип, смех и свисток дворника — и думал, что всё это надо как-то вплести в рассказ. Но как? Про мяч — да. Про осенний парк — да. Но как сделать так, чтобы в этих звуках жил сам столб?

Больше всего они болели за Ваню. Его имя звучало особенно часто —

«Ваня, давай!»

«Ваня, бей!»

И стоило ему подойти к мячу, как ворота будто отступали — совсем чуть-чуть, но по-дружески. Потому что это был Ваня. Потому что он был «свой».

— Это не я! — будто бы кричали ворота. — Это ветер!

А ветер, смеясь, гонял листву по полю, сбивал темп и запутывал игроков.

Фонарь на столбе же был не просто свидетелем.

Он становился прожектором — хоть и светил жёлтым, дрожащим светом, он напрягался изо всех сил, лишь бы не померкнуть именно в эти вечера. Он был готов погасить весь город — но только не поле, не матч, не мальчишек.

Там были и болельщики — собаки, что лаяли у кромки. И чемпионы — особенно Ваня, которого никто не мог обыграть. И награждение — пластмассовый кубок, в который наливали «Спрайт»

и пили по кругу, будто это было золото чемпионов. Но главное — проигравших не забывали.

Им тоже разрешали погонять мяч — столько, сколько позволял дворник, до самого закрытия ворот.

И тут я бы хотел немного остановиться. Просто посидеть — и подумать.

Ведь во всём этом был смысл.

Его можно было прочитать. Или, по крайней мере... давайте представим.

Представим, будто это мы стоим тут, в вечернем парке, в тёплой компании старых друзей.

Что Уань шептал бы столбу:

— Слушай, хорошо ведь, да? Стоим тут. Нас любят. Мы нужны. Нас помнят.

А Вера — да, та самая Вера, ржавчина у ворот — улыбается в ответ:

— Пока мяч летит в тебя — ты дышишь.

Пока горишь — кому-то нужен.

Ты — кусочек двора, капля улицы, часть большого города.

Ты в игре — значит, жив.

Глава 3. Беспокойные времена

Это был обычный день.

Люди спешили на работу. Кто-то успевал заглянуть в парк — выпить кофе на ходу, перекинуться парой свежих сплетен, обсудить новые новости и старые истории.

Велосипедисты звенели колокольчиками, заранее извиняясь, что вот-вот собьют кого-нибудь ненароком.

Прохожие кричали им вдогонку:

— Куда летишь?!

— Тише едь!

А шум машин, сигналы, бренчание мусоровоза, гул автобуса и лай собаки — всё это разносилось по городу, словно странная репетиция перед симфонией Баха.

Казалось бы — всё как всегда.

Но...

Подул какой-то холодный, беспокойный ветер. Листья закружились в воздухе не по-осеннему — как будто их гнали прочь, не по-свойски.

И тут снова появился он — тот, что всё никак не решится писать, ну вы поняли: это опять я,

тот самый студент.

Но теперь — не с пустыми листами. В руках были какие-то черновики. Много. Вразнобой.

Мятая бумага — как мысли в голове: скомканные, слипшиеся, без структуры.

Я разговаривал сам с собой — бурчал, спорил, что-то шептал... странный я какой-то был тогда. Шёл, как лунатик, сам не зная зачем, и почему-то иногда останавливался — просто так, без причины.

И вот — дошёл до него. До своего любимого столба. До Веры. И остановился.

И продолжил беседу.

— Вот скажите, как так получается?.. Я же старался. Ну правда! А он?.. Просто сказал, что мой рассказ — «литературный мертвец». Ну сразу — мертвец! Ну как же так?..

И не понимаю — о чём писать? Пять страниц? Про столб?

Что у него вообще в голове, у этого ненавистника студентов?

Старый палач с трубкой — сидит, постукивает карандашом, выдумывает пытки: «запах ветра», «голос асфальта»...

Я ему что, тут — Сократ с глубокой философией?

Я, между прочим, пришёл учиться писать, а не... медитировать на фонарный столб!

Может, он и прав?.. Может, действительно... мертвец? Не рассказ — а я сам. Как писатель, а?

Вот скажите мне.

А может, он из тех, кто требует невозможного, чтобы получилось максимум?..

Не знаю. И, по правде говоря, поговорить об этом не с кем.

Вы скажете: «А как же семья?»

Но... вы не знаете мою.

Честно? Даже не знаю, стоит ли начинать. Там если копнуть — ох...

Но ладно. Расскажу чуть-чуть.

Только не смейтесь. Вот, например, отец. Даже сейчас, пока говорю, руки чуть дрожат — странно, да?

Он у нас — из династий. Потомственные поэты, писатели.

Фамилия такая, что стоит её произнести —

и сразу:

— «А, это вы?»

Да что там — он и разговаривать по-человечески не умеет. Всё цитатами. И, кажется, на меня уже давно махнул рукой.

Серьёзно. У нас даже в детстве не было обычного "передай соль" — только:

— «Какое там "передай"? Это Чехов. Сцена на кухне. Том третий.»

И вспоминай, что там было.

Он вообще говорит фразами из книг. Да-да, послушайте — сейчас вспомню... У него всё строго по настроению.

Если спокоен — обязательно Чехов:

— «Молчание лучше тысячи слов. Особенно твоих.»

А ты сиди и гадай, что он имел в виду...

Если сердится — Толстой:

— «Человек обязан страдать, если хочет быть услышан.»

А вот если в ярости — тогда уже Достоевский. Вслух. С выражением:

— «Ты, дрожащий студент, и слова вымолвить не можешь!»

А если совсем крышу сносит — то Жан-Поль Сартр.

Там уже что-то по-французики — я, честно, не понимаю ни слова.

И вот ты сидишь, пятую ложку борща не доедаёшь, а перед тобой — отец с глазами Горького и голосом Солженицына.

И говорит:

— «Ты не пишешь — ты размазываешь мысль по бумаге, как сыр по несуществующему бутерброду.»

...И вот так я и вырос. Среди цитат, метафор, галстучных ужинов и тостов со стихами.

Ни одного простого: «Как ты, сын?» — только Чехов, Толстой и словесные баталии за борщом.

Я терпеть не мог эти ужины.

Обязательно кто-нибудь стучал по хрусталю, вставал — словно на приёме у шведского короля — и произносил с важностью:

— А теперь, друзья, давайте не будем нарушать традиции... Пусть каждый расскажет, над чем он сейчас работает.

Мне всегда хотелось в этот момент провалиться под стол. Я ведь ни один рассказ так и не довёл до конца.

Всё время съезжал с темы — мол, музы нет, вдохновения не хватает, форма не нашлась...

А если бы я однажды ляпнул, что пишу про столб и ворота... Что дал им имена — Вера и Уань, что они у меня разговаривают и дружат... Ой, что бы началось! Это был бы не ужин, а литературный консилиум.

И не на один вечер — на два, а то и на выходные. С анализами, аллюзиями, и, возможно, с призывом к легкой психиатрической экспертизе.

Хотя если честно... я вообще хотел стать патологоанатомом. Почему — объясню как-нибудь потом.

Я просто мечтал, чтобы хоть раз за столом кто-нибудь спросил не о творчестве, а обо мне, о моих мечтах.

Ну и что теперь делать? Прикажите.

Вокруг все — писатели. Каждый второй — автор. Каждая первая — поэтесса.

А я?..

Да что там — даже мой мелкий брат орёт:

— Я буду писателем! — и делает комиксы про своего хомяка, а потом кричит:

— Вот, уже у меня шесть тысяч подписчиков!

Хочешь — не хочешь, а всё это так давит...

А сидишь. Смотришь на этот столб. И думаешь — ну хоть бы ты помог мне.

Но сдаваться не собираюсь.

И да, учитель, конечно, бесит. Но, чёрт возьми... может, он прав.

Две страницы про ржавый столб — это действительно мало.

Ну вы же поняли, что я это сейчас пошутил.

И да... мне нужно пять страниц.

И откуда же их взять? Ну явно не со столба...

Еле-еле две наскрёб, да и те разбавил чем мог, растянул по строкам: про то, про сё, про скрипы, про его дыхание... Ох, халтура...выходит...

Но... стоп. Что говорил мой учитель — этот судья-инквизитор?

«У тебя дар», — произнёс он так, будто ставил печать на лбу. И назвал мою фамилию — не просто звуком в пустоту.

Значит, отец тоже проходил через это. Он ведь учился там же, где и я.

А это значит... что я могу немного подсмотреть. И я знаю, где это найти.

Глава 4. Ночная кража из прошлого

Ночь, сломленная лунным светом из окон, лежала на полу бледными полосками.

Я прокрался в кабинет отца, где шкафы стояли молча, прижимая к себе свои тайны.

Фонарик в зубах, дрожь в пальцах. Бумаги в ящиках шуршали, как листва под ногами, пока наконец я не выдохнул — тихо, торжествующе:

— Эврика...

Папка.

«Горохов А.А. — Первое место. Конкурс "Оживить неживое"».

Страницы ровные, будто бумага сама выпрямилась от гордости.

Внутри что-то радостно вспыхнуло — как спичка в темноте:

Готово. Спасение.

Сердце грохотало так, что, казалось, проснутся шкафы.

Всего лишь подсмотреть ход мыслей... ну, может, пару фраз взять... не целиком же... и никто не узнает. Сколько лет прошло с тех пор... Бумага, наверное, уже и сама забыла, что на ней написано.

Пальцы уже подвинули край папки к рюкзаку.

И тут — будто кто-то хлестнул холодной водой по шее:

вспыхнул голос учителя — ровный и жёсткий: «У тебя дар».

Вслед — лицо отца за семейным столом: взгляд не свысока, а насквозь.

Если возьмёшь — это будет позором, когда узнают.

Стыд поднялся из живота, обхватил горло и начал душить.

Ты оживишь не своё имя... — шептало внутри. — Ты снова возвысишь его.

— Нет! Ни за что! — вырвалось вслух, и ком в горле стал камнем. Я замер.

Стоял так долго, что рука онемела от тяжести этих листов — будто в них лежал весь вес чужой славы.

Собирался уже закрыть папку — и вдруг заметил ещё одну, глубже, растрёпанную, как крыло старого мотылька.

Вытащил.

«Горохов В.В. — Первое место. Конкурс "Оживить неживое"».

Дед?..

Отец. Дед. Оба — первые.

Внутри что-то звякнуло. Приговор учителя лёг тяжёлой цепью, замкнувшись вокруг горла.

Я поднял награды и перевернул медали. В тусклом свете фонарика проступили слова:

«Не пиши — а воображай. Не слушай — а прислушивайся».

— Ну знаете ли... — выдохнул я. — Это уже слишком.

Я медленно вернул обе папки в ящик, щёлкнул замок, погасил фонарик.

И в этой тьме вдруг стало легче дышать.

Теперь у меня было не просто задание.

Это была семейная дуэль.

И я хотел бы вызваться на неё сам.

Ну ладно... что-то я разбушевался, разоткровенничался — нет времени, продолжим...

Что-то сегодня пусто в парке.

Только один дворник бродит — от столба к столбу, клеит какие-то объявления.

И вот — подошёл к моему. Что-то прикрепил.

А ну-ка... пойду почитаю.

Это случилось внезапно — как и всегда случается с теми, кто не ждёт перемен.

На деревянной части столба — аккуратно, по центру — белый лист. Свежий. Ровный. Официальный.

Он прочёл бумагу на столбе.

«Уведомление о реконструкции

В рамках программы благоустройства территории запланированы работы по замене входных ворот и осветительных столбов.

Начало работ — в пятницу.

Просим не оставлять личные вещи и транспортные средства вблизи зоны реконструкции.

Приносим извинения за возможные неудобства.

Городская управа.»

Ветер вздохнул, и в скрипе ворот послышалось:

— Ну как тебе новость?..

А в ответ — будто дрогнули листья на столбе:

— Пока держусь. Пока петли не развалились...

Студент замер, тихо вздохнул.

— Вот и приехали... — сказал он, будто кому-то, кого уже не спасти.

Стопка бумаг в руках словно потяжелела. Он не стал срывать уведомление, просто провёл ладонью по боку столба — как по плечу старого друга.

— Значит, тебя — на свалку... А я и не успел...

Он поднял взгляд. Под ржавым фонарём ещё угадывались буквы — "Вера", но и они будто тускнели, словно зная, что конец близок. Как будто вместе со столбом уходило что-то большее: осень, детство, воспоминания.

А потом сторож, как обычно, открыл ворота. Те скрипнули в ответ, наверное, в последний раз.

Нет, так нельзя. Это же моя история. Если их снесут — где тогда будет жить всё это?

Вера, Уань, дворник, мяч, мальчишки, вечерний свет — разве это можно просто заменить?

Я вскочил и побежал — через парк, кусты, мимо голубей, которые с шумом взлетели. Вернулся с верёвкой и куском картона. От руки, криво, но с душой, написал:

«Прошу не сносить. Здесь живёт моя история».

Повесил табличку у ворот, а потом — такую же под каждым объявлением управы.

Будто слова могли что-то изменить.

Но, остыв, вдруг подумал: а кто я такой, чтобы просить?..

Сел на скамейку — усталый, с опущенной головой. Не знал, что делать дальше.

Но даже так — я всё равно не оставлю это дело.

Прошло пару дней.

Новые ворота уже стояли — ровные, лакированные, без единой царапины.

Столбы тоже заменили — гладкие, высокие, с новыми фонарями, которые пока ещё не горели.

Глава 5. Там, где живёт Вера

Парк. Ночь.

Темнота была вязкой, как варенье из тени — даже звуки затаились в ней, не решаясь прорваться наружу.

Всё вокруг парило после внезапного ливня: деревья испускали дымящийся туман, будто дышали устало.

Земля размокла до хлюпанья — липкая, с тяжёлым запахом сырости, цеплялась к подошвам, словно не хотела отпускать ни одного шага.

Студент крался вдоль аллеи в капюшоне, с рюкзаком за спиной и папкой бумаг — будто на задании из «Миссии: невыполнима».

Он шёл к новому столбу — тому самому, что заменил его Веру. Блестящий на свету: холодный, гладкий, чужой. Обнулённый.

Он подошёл.

В руке — нож. Фонарь в зубах, как у настоящего профи. Рука дрожала.

— Что ты творишь... — откуда-то внутри звучал голос.

Голос отца, голос преподавателя, голос всех тех ужинов с галстуками — стук хрусталя в голове, как эхо.

— Ты хочешь залезть на столб, как какой-то клоун.

У тебя кровь Григория Алексеевича Гороховых. Не смей смешивать нас с ржавчиной!

Но он всё равно взялся за металл — скользкий, ледяной, подтянулся, добрался.

Кажется, вот здесь...

Нож скользит по металлу. Первая буква.

— В...

— Ты родился для другого! Не для уличных каракулей на столбах!

Вторая.

— Е...

— Ты — потомок профессоров, а не какой-то там уличной шантрапы!

Третья.

— Р...

Он подтянулся чуть выше — и столб едва заметно повёлся вбок.

Незначительно, но достаточно, чтобы всё тело в ту же секунду напряглось.

Нож выскользнул из руки и с глухим стуком упал вниз.

Он едва удержался, вцепившись в холодный металл — обеими руками, до побелевших пальцев, затаив дыхание.

— Осторожно, — раздалось из темноты.

Он вздрогнул, обернулся.

Дворник стоял в тени, будто ждал. В руках — старая деревянная лестница.

Он молча подал её, поднял нож с земли.

— Ты же не хулиганье какое-то... ты же хороший парень, — сказал он тихо.

— Ну давай, я подержу, а ты делай дело, — добавил, оглядываясь.

— Ну всё, — сказал я. — Осталась последняя буква.

Слез, осторожно спустившись, сказал:

— Спасибо.

Они отошли на пару шагов и взглянули на столб.

Тот вдруг словно чуть склонился вперёд — еле заметно, почти неуловимо.

То ли почва просела после ливня, то ли просто вкопали наспех.

Но в тот момент казалось — он не кренится,

а кланяется.

Не от усталости.

А в знак благодарности.

За имя.

За голос.

За то, что его вернули.

Я вздохнул и добавил, как будто ставил точку:

— Ну что... пора завершить миссию до конца.

Я достал из рюкзака банку краски, кисть торчала, как флаг — почти торжественно.

Мы подошли к воротам.

— Так как же он там писал? — задумался я, прикидывая, с какой стороны начать.

— Давай я покажу, — сказал дворник, — а ты держи фонарь.

Он взял кисть, как дирижёр палочку, и с точностью старого уличного художника вывел:

иероглиф Уань.

Красиво, чуть неряшливо, но в духе старины и лёгкого авангарда.

Дворник отступил на шаг, я вытер кисть о банку, мы оба молчали, вглядываясь в знак.

И вдруг — мы почувствовали дыхание сзади, и из темноты, почти неслышно, появился человек с азиатскими чертами лица — невысокий, в длинном плаще, с массивной кистью в одной руке и заляпанной банкой краски в другой.

Он подошёл молча, наклонился, взглянул на наш иероглиф, улыбнулся и одним движением кисти добавил один маленький штрих — почти незаметный.

Потом махнул кистью в воздухе — не как художник, а как мастер, показывая:

— Вот так. Точнее, — сказал он.

И исчез.

Растворился в темноте, вместе с тенью, с которой и пришёл.

И как только она захлопнулась за ним, дунул лёгкий, но уверенный порыв, и ворота дрогнули — едва заметно, и — скрипнули.

Мы с дворником переглянулись — сразу, одновременно.

Вдруг мои бумаги на скамье разлетелись по аллее, я подбежал, пытался собрать, и прикрыл их камнем — что там осталось.

— Это они?.. — спросил я почти шёпотом, и в голосе прозвучали те самые нотки, как раньше, когда всё только начиналось, когда всё становилось на свои места.

Он не ответил — только кивнул, смотрел вверх.

Фонарь вдруг чуть наклонился — не от ветра, а сам, и тихо лязгнул внутри, как будто что-то ожило.

Мы снова переглянулись и улыбнулись.

Всё было сделано. Идеально.

Мы стояли рядом, как два сообщника, и светились от радости — как настоящие фонари.

Он опустил кисть, я закрыл банку краски, и мы начали собирать вещи.

И тут — из-за деревьев выбежали мальчишки с мячом.

Глаза сияли в лунном свете, улыбки, шум, но — остановились.

Они остановились, посмотрели на ворота и на столб.

— А где?..

— А чего тут так... по-другому?..

— Света нет...

Они переглянулись.

Дворник — ни слова, просто кивнул, подошёл к своему ящику на колёсах —

тому самому, где можно было найти всё: от лампочки до самого фонарного столба, если понадобится.

Достал лампочку, поставил лестницу обратно, поднялся и вкрутил.

Щёлк.

Фонарь вспыхнул в ту же секунду — тёпло, уверенно, как будто всё это время просто ждал своего часа.

— Ура! — закричали мальчишки.

— Свет!

— Получилось!

Я улыбнулся и — честно — крикнул вместе с ними:

— Ура!

Потому что теперь у нас есть всё.

И Вера, и Уань, и свет, и игра.

Всё — как прежде.

И даже лучше.

Дворник, не торопясь, подошёл к воротам и открыл их.

Они скрипнули — мягко, тепло, будто сказали:

— С возвращением.

Он сел на своё ведро, как всегда, в листьях, взял свой свисток-метлу и, как всегда, просвистел в два пальца — коротко, чётко, по-своему.

И начался матч — не просто игра, а настоящий вечерний чемпионат.

Как обычно. Как всегда. Лига Лиг.

В этом матче было всё: и падали, и смеялись, и мяч улетал за ворота, и дворник пыхтел, бегая за ним,

а на воротах стоял я — и в тот вечер получил свой первый титул: лучший вратарь осеннего парка,

и даже кубок был — пластмассовый, но настоящий.

Всё — как обычно.

Но всё когда-нибудь заканчивается, матч закончился все устали, и мальчишки стали расходиться — кто домой, кто в магазин, кто просто по ночному городу, а я остался, подошёл к своей скамейке, собрал оставшиеся листы — те самые, над которыми мучился, — с облегчением в душе, что миссия невыполнима —выполнена.

И тут заметил: в траве, у подножия фонарного столба, странное, лежал провод, просто лежал, никуда не был подключён.

Я наклонился, поднял, подержал в руках, посмотрел на фонарь — и он мигнул, совсем чуть-чуть, как будто подмигнул.

«Никому не говори», — будто сказал он.

Я быстро огляделся по сторонам, вдруг кто-то заметит, но никого не было, тишина, и я улыбнулся, положил провод обратно и отошёл.

Я посмотрел на столб — на ту самую лампу, что светила, кажется, ни от чего, просто по привычке. На вырезанное: Вера.

А потом — на ворота, где по-прежнему алел иероглиф: Уань.

— Ну что ж... У меня теперь есть Вера, — улыбнулся я. — А пусть Уань будет Надеждой.

Не знаю точно, как переводится, но как звучит. Мне нравится.

— Надежда, — повторил я вслух, будто пробуя слово на вкус.

Надежда на то, что учитель всё-таки будет доволен. Моим рассказом.

Я глубоко вздохнул, взял свои бумаги, развернулся и пошёл к выходу из парка — в темноту, в ночь.

Целая ночь впереди. Ещё есть время. Я успею дописать рассказ.

Он достал блокнот и ту самую ручку с гравировкой: «Не пиши — а воображай. Не слушай — а прислушивайся.»

Пошёл медленно, не торопясь. Открыл первую страницу. Вдохнул воздух — и услышал, как шуршит ночь.

И он начал писать, уходя за горизонт:

— Жил-был один ржавый столб...

— ...Ой, ну опять что-то не то, — пробормотал он и рассмеялся.

И в этот момент, как только он свернул за угол, фонарь потух.